COVER STORY : KORN “THE NOTHING”

KORN Embraces The Sound Of Grief, The Abyss Of The Void, And The Balance Between Darkness And Light With Their 13th Record “The Nothing”

THE GRIEF BEHIND “THE NOTHING”

「”The Nothing” は完全に悲嘆と追悼のレコードだよ。嘆きの曲もあれば、怒りの曲もある。全ては俺が経験したことだ。

俺が経験した感情や物事はまるで共謀してレコードの製作を阻んでいるかのようだった。本当に人生で最悪の年だったよ。

計画はなかったよ。青写真もなし。取り乱した男が自分の身に降りかかったただ酷い何かを理解しようとしていたんだ。正直な作品さ。実は妻の2ヶ月前に母も亡くなっているんだよ…。

だから姉以外全ての女性を人生で失っているんだ。俺はいつも音楽制作をセラピーと捉えているんだけど、だからこそ自分の人生を音楽で水に流してしまう必要があったんだ。ソロツアー、”Follow the Leader” の20周年プランが終わると、俺はひたすら音楽を書いて書いて、書きまくったんだよ。」

深淵、暗黒、虚無。その場所こそが “The Nothing” 生誕の地。そしてその場所こそ Jonathan Davis が、妻の Deven Davis を亡くした2018年の8月以来孤独に沈んでいた闇だったのです。

「”The Nothing” とは全てを変えてしまうような目に見えない力だ。”The NeverEnding Story” で世界を取り込み破壊し尽くす脅威にちなんでつけたんだ。重要なのはこの闇の力が完全に悪というわけでも、善というわけでもない点なんだよ。」

ミヒャエル・エンデ原作、1984年の名作映画 “The NeverEnding Story” で人間の創造性の欠如から生まれた虚無は、35年の月日を経て世界で最もアビスに近いバンドのシンガーとシンクロし、皮肉にも迸るクリエイティブなエナジーを宿すことになりました。

オープナー “The End Begins” でリスナーはそのアビスの淵を覗き込むことになります。「なぜ俺を置いていくんだ?」”終わりの始まり” で聴くことができるのは、Jonathan の嗚咽、絶望、嘆願、そして叫び。レコードのため意図的に作られた感情とは真逆の完全なリアル。”正直な作品” の言葉通り、Jonathan は今回の作品に偽りのない純粋な苦痛を反映させました。

「フェイクなエモーションなんて試したくもなかった。これはファーストテイクなんだよ。俺は時々感情的になりすぎるんだ。もちろん泣きたくなんてなかったよ。だけどそうもいかなくてね。ライブでもそうなることがある。このツアーで何回泣いたか知っているかい?俺はミスターマッチョじゃないんだ。泣きたい時は泣くんだよ。」

これほど彼が、自らに巣食う内なる悪魔を曝け出したアルバムはないでしょう。ギタリスト Brian “Head” Welch も “The Nothing” の制作が究極に直感的だったと認めています。

「Jonathan にとって作詞と作曲はまさにセラピーなんだ。苦しみを音楽と創造性に変えるようなね。彼が昨年経験したのは最悪の出来事としか言いようがないものばかりだった。こんな風に誰かを失うなんてね。だからこそ他のレコードとは別のレベルだと言える。特別で、とても生々しく、究極に本物の作品なんだよ。」

Jonathan は今も喪失と向き合い続けています。「今でも癒しを求めているよ。だけど対処法も学んでいるんだ。ツアーや音楽は俺の避難場所で、逃げ道で、教会なんだよ。確かに楽しいレコードではなかったけど、傑作だと感じている。精神科医に通う代わりに俺には音楽があるんだ。」

ただし、”The End Begins” のバグパイプについては実にポジティブです。「バグパイプは世界最高の楽器さ!とはいえ、全部のアルバムでやりたいって訳じゃない。特別じゃなくなっちゃうからね。だけど “Issues” のレコードを聴いてインスパイアされたんだ。俺が経験した全ての苦しみがこのインタルードに詰まっているよ。」

Jonathan は “The Nothing” の楽曲たちは、全て異なる悲しみのサイクルでステージだと主張しています。

「時間を切り取ったスナップショットみたいな感じだよ。例えば “Cold” は力強く反抗的な曲。苦しみや運命を跳ね返すようなね。一方で “The Darkness is Revealing” は不確かで疑いを抱くような楽曲だよ。つまりこのアルバムは全体が波のように押したり引いたりを繰り返すんだ。小さな、静かな、瞑想的な瞬間は、津波が砂に衝突するような騒々しいコーラスとブレイクダウンに拐われるんだ。 」

その2曲では特に顕著ですが、驚くべきことにこのダークなアルバムでそのメロディーの叙情味、ロマンチシズムは一層輝きを増しています。それはもしかすると、Jonathan がシリアルキラーや幽霊といった “死” の存在に圧倒され、魅了される一面が関連しているのかもしれません。

「俺は確かにダークな世界に魅了されてきた。ただ、年齢を重ねるに連れて “バランス” の重要性に気付き始めたんだ。俺の家ではしょっちゅうおかしな怪奇現象が起きるけど、実際は極めて平和な場所さ。つまり、光と闇の良いバランスが保たれているんだよ。俺にとって平穏とは、その2つが交わる場所にある。」

“Finally Free” は Deven Davis が長き薬物中毒との戦いから解放された安堵と悲痛を込めた葬送歌だと言及したのは James “Munky” Saffer。「中毒と戦った者を知っていれば、もしくは経験したことがあれば、もちろん俺もバンドのメンバーも大抵そうなんだけど、悪魔には贖えないって思う時もあるんだ。彼女は遂に自由になった。だからこのタイトルに決めたんだよ。」

クライマックスは KORN 史上最重とも言える “Idiosyncrasy” で訪れます。「神は俺をバカにしている。奴は笑って見ているんだ。」とそれでも彼が叫び、怒り、絶望を向けるのはしかし虚無に対してだけではなく、むしろ自分自身にでした。

“I failed”。 当然 Jonathan を責める人間など一人もいないでしょう。しかしアルバムにはクローサー “Surrender to Failure” まで、彼の “失敗” を犯してしまったという思いが貫かれています。涙を流しながら不安定に呼吸し、話し、歌い、贖罪の感情をぶちまけます。愛する人を救えなかった、上手くやれなかった。その感覚、トラウマはレコードを支配し、圧倒的な敗北感を植えつけるのです。アルバムが終わる瞬間、嗚咽の後の沈黙がその敗北感を乗り越えた証だとするのは少々希望的観測かもしれませんね。

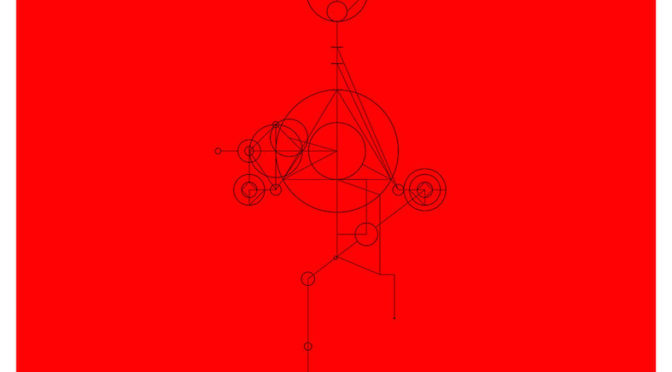

TWENTY ONE PILOTS も手がける TNSN DVSN が情熱を注いだアートワークも素晴らしく KORN の音楽的感情的カオスと混線を反映していると Brian は語ります。

「沢山のビジュアルアートの中で俺らの目を引いたのが、このギターケーブルか何かのワイヤーのカオスだった。気に入ったと伝えたら、さらに磨きをかけ、ワイヤーで吊られた男はただ敗北し、荒廃しているように見えたんだ。何か大きなものを失えば、大きなトラウマに直面することになる。完璧なアートワークだよ。」

リリースデイトにも実は深い意味が込められています。「13枚目のレコードが13日の金曜日にリリースされる。しかも満月の日で、さらに水星逆行だ。つまり現実的にも比喩的にも、”星が並んで” いるんだよ。」

アウトサイダーのアンセム “Blind”、メインストリームにそのフリーキーな牙を残した “Freak on a Leash”。90年代から00年代に育ったものにとって、KORN とノスタルジアを切り離して語ることは難しいかもしれませんね。

ただし、当時を生きた多くのバンドがセルフパロディーに陥り消えてしまった今でも、彼らはエクストリームミュージックの “制限” に挑んでいるように思えます。実際、Brian “Head” Welch がバンドに復帰してからの作品は、全てクラッシックな KORN とモダンな KORN、光と闇が交差する極上の一点で仕上げられているのですから。

では、Nu-metal という自らが加担し作り上げたムーブメントについてはどのような想いを抱いているのでしょう。Jonathan が振り返ります。

「Nu-metal はメタルにとって最後のメインストリームに切り込んだムーブメントだった。だけどその中でも、俺らは究極のはみ出し者だったんだ。あのシーンはアホな女性蔑視の頭がチンポで出来ているアメフト野郎ばかりだったからね。バンドをやってなきゃ俺を虐めていたような奴らさ。そんな時、メタルコミュニティーが俺らを抱きしめてくれたんだ。ライブでバグパイプを鳴らすような変な奴だけどね。だから KORN, Nu-metal と聴いてディックヘッドだと思われるのは本当に嫌なんだ。」

ゴス、ファンク、ヒップホップ、そして酷く悲惨な歌詞を取り入れた KORN の “Nu” メタルは、ロストジェネレーションを魔法にかけ彼らをチャートに送り込みました。90年代後半の “Follow the Leader” と “Issues” はNo.1を獲得し、7枚のアルバムがトップ5に名を刻み、そうして Backstreet Boys, ‘N Sync, Britney Spears へ果敢に襲いかかりました。

「90年代後半は今よりも、アメリカ文化にとってとても強力な時代だった。全てがよりリアルだったんだ。」

KORN のファンであろうがなかろうが、”The Nothing” が溢れる感情と巧みな作曲術を別次元で融合させた絶佳の宇宙であることは認めざるをえないでしょう。つまり、この新たなレコードは、真の才能、創意工夫、そして知性に恵まれたバンドなら、歴史の始まり”ビッグバン”から四半世紀の時を経ても同等か、それ以上のインパクトを放ち続けられる証明とも言えそうです。ただし、リタイアが頭をチラつく時もあるようですが。

「俺は今49歳になる。」 Brian はそう切り出します。「バンドを始めたのは20代の頭だった。年月を重ねこんなにビッグになるなんて、俺たち誰も思っていなかったんだよ。歳をとりすぎたって思う時もある。俺の好きだったバンドだって40代半ばで消えていった。だから歳をとったって思ったら、ただ去るべき時なんじゃないかってね。」

とは言え、巨人の進撃はまだまだ収まりそうにありません。Jonathan はこう続けます。「奇妙な世の中で、差別だって横行している。だからメタルにとっても厳しい時代だと思うよ。でもだからこそ KORN の存在意義がある。きっと続ける理由を見つけられると思うよ。次のアルバムのアイデアだってもうあるんだ。俺たちはサヴァイバーだから。

妻を亡くしたし、息子も糖尿病を患っている。それでも光はあるんだよ。人生はクソみたいな贈り物だけど、俺は幸運な男さ。自分を憐れむことはないよ。」

参考文献: Interview: Chaos, Heart, Tears + Fate Guided Korn’s ‘The Nothing’; LOUDWIRE

Korn’s Jonathan Davis: “I have the remains of at least seven people in my house”: NME

REVIEW: ‘THE NOTHING’ IS KORN’S BEST ALBUM IN OVER 10 YEARS: REVOLVER