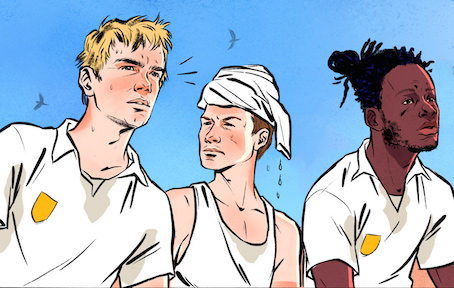

EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH TOMER PINK OF SUBTERRANEAN MASQUERADE !!

“We Are Rooting For Peace. That’s All We Care And Dream About. Our Music Is Made With Love For Everyone. All We Want Is Peace.”

DISC REVIEW “MOUNTAIN FEVER”

「僕たちはただ平和に根ざしている。それが僕たち全員の関心事であり、夢でもあるんだ。僕たちの音楽は、全員への愛で作られている。僕たちが望むのは平和だけなんだ」

テロと報復の連鎖。中東の火薬庫の中で苦悩するイスラエルは、進化する音楽世界のリーディング・ヒッターであり、その緊張感ゆえに平和を祈る音のピース・メイカーが現れる聖地ともなりました。ORPHANED LAND の功績を語るまでもないでしょう。そうして、地底の多様な仮面舞踏会で舞い踊る SUBTERRANEAN MASQUERADE も彼らの軌跡を追っていきます。

「特にイスラエルのシーンがあまり知られていないからこそ、比較されるのは当然のことだよね。だから僕たちは、世界中で話題になり、より多くの人が話題にしたり聴いたりするような、次のイスラエルのバンドになることを誇りと共に誓っているんだ」

ただし、エルサレムまでの道のりがすべて同じわけではありません。ORPHANED LAND がよりメタリックエスニックな世界を探求し融和を前面に押し出すなら、SUBTERRANEAN MASQUERADE はさながらアンダーグラウンドの雑多から這い出る混沌のエスニックプログレッシブ。

“Mountain Fever” では、エキゾチックなブズーキとフレームドラムの組み合わせで始まり、すぐにメタルの重量感とダブルキックの興奮を共有します。しかし、メタリックな要素は数ある色彩のひとつに過ぎず、SUBTERRANEAN MASQUERADE は混沌の中にプログレッシブな輝きを見出します。管楽器、ストリングス、トライバルドラムを使ったトレードマークとも言えるサウンドに、耳に残るメロディ、グロウル、トリプルギター、女性ゲストシンガー、そしてジャンクなインストルメンタルセクションまで地底の仮面舞踏会は千客万来。

さらに “Inwards” では、レナード・コーエンのメロディで始まり、インドの民族音楽へ危険なまでに接近し、デスメタルのカオスに陥りながら、最後は神々しいホーンセクションとサックスのソロで幕を閉じます。そのすべてを7分に収める芸当こそ、彼らの真骨頂。

「イスラエルにはヘブライ語と英語で歌うロックアーティストがたくさんいるけど、ほとんどのアーティストはガラスの天井 (目に見えない制約) を破ってはいないんだ」

と嘆くバンドのヤハウェ Tomer Pink ですが、常にイスラエルと中東の音楽の伝統に深く根ざしながら、ブラックメタルからゴスペルまでこれまで以上にバラエティに富んだ作品は、ソフトなロックから深みのあるグロウル、ささやきに叫びと刻々と変化を続ける新加入の歌い手 Vidi の歌唱も相まって、完膚なきまでに聖地の天井を突き破っているのです。

「最も重要なのは、それぞれの楽器を最高の音でレコーディングすることだった。10のスタジオを10の楽器で使うようなね」

そして “Mountain Fever” は、楽器や音楽の色彩と同様に感情までも豊富です。ゴラン高原の山中で書かれ部分的には彼の地で録音された作品は、世界を放浪するような前作 “Vagabond” と比較して、むしろ内省的で旅路への憧憬を醸し出しているようにも思えます。

そんな夢幻の祈りは、きっとコロナと隔離に苦しんだイスラエルの抑圧と解放を反映しているのでしょう。世界中すべて難民に捧げられたハモンドとゴスペルの美しき混乱 “Somewhere I Sadly Belong” は、まさに “Mountain Fever” に秘められた悲しみと抑圧を素晴らしく反映しています。

今回弊誌では、Tomer Pink にインタビューを行うことができました。「この国には幅広いスタイルがあり、多様なシーンがあり、ハングリーで努力している多くのバンドがいる。僕たちの観客のほとんどはイスラエルにはいないけど、イスラエル国外で成功すると、母国のみんなが喜んでくれて、僕たちの心も温かくなるのさ」Jens Bogren のプロダクションも見事。PAIN OF SALVATION や DIABLO SWING ORCHESTRA のファンもぜひ。どうぞ!!

SUBTERRANEAN MASQUERADE “MOUNTAIN FEVER” : 10/10

INTERVIEW WITH TOMER PINK

Q1: First of all, you were born in Israel. From jazz, classical music, to metal, recently Israeli artists are leading the music scene. How does your being born and raised in Israel affect your music?

【TOMER】: I’m not sure it affected me very much aside from those middle eastern influences which for me it’s just the soundtrack of everyday life. We are still getting all the worldwide music like everybody else does but I guess that you could say that there are more traditional elements in our music thanks to the place we live.

Q1: ジャズやクラッシック、そしてメタルまで、イスラエルは先進的な音楽世界をリードする国の一つです。

まずは、イスラエルという出自があなたに与えた影響からお話ししていただけますか?

【TOMER】: 僕にとってはただ日常生活のサウンドトラックである中近東の音楽を除けば、イスラエルという出自からあまり影響を受けたとは思えないな。僕も他の人たちと同じように世界中の音楽を聴いているだけなんだ。

ただ、僕たちが住んでいる場所のおかげで、自分たちの音楽にはより伝統的な要素が宿っているとは言えるかもしれないね。

Q2: What is the metal/rock scene like in Israel? Is it hard to keep playing rock music in Israel?

【TOMER】: I think it’s all a matter of how strong your willpower is. There are many rock artists in Israel singing in Hebrew and english but most are not breaking the glass ceiling. We have indie rock festivals mixed with other popular music,Metal is definitely less popular but there has been a solid scene for decades and it is expanding mostly towards Extreme metal. In terms of Audience traction, it can be sometimes difficult but if you really believe in yourself and persevere you can get far. This is the advantage of a small country, when you succeed, everyone hears about you immediately. We have a wide range of styles here and a varied scene, a lot of hungry hard working bands. We are very lucky to be able to play overseas, as it’s difficult in our region to tour. Most of our audience is not in Israel, but when we succeed outside of Israel, everyone back home is happy for us and it warms our hearts.

Q2: イスラエルのメタルやロックシーンはどのような状況ですか?

あなたの国で音楽を続けることは簡単ではないのでしょうか?

【TOMER】: それは、その人の意志の強さの問題だと思うな。イスラエルにはヘブライ語と英語で歌うロックアーティストがたくさんいるけど、ほとんどのアーティストはガラスの天井 (目に見えない制約) を破ってはいないんだ。

メタルは確かに人気がないけれど、何十年も前からしっかりとしたシーンがあり、主にエクストリーム・メタルの方向へと拡大している。オーディエンスの支持という点では、時には困難なこともあるけど、自分を信じて粘り強く頑張れば、海外で成功することも不可能じゃない。

これは小さな国の利点で、成功すると誰もがすぐにそのことを耳にするだろ。この国には幅広いスタイルがあり、多様なシーンがあり、ハングリーで努力している多くのバンドがいる。この地域ではツアーをするのが難しいから、僕たちが海外で演奏できるのはとても幸運なことだよ。

僕たちの観客のほとんどはイスラエルにはいないけど、イスラエル国外で成功すると、母国のみんなが喜んでくれて、僕たちの心も温かくなるのさ。

Q3: Israel is famous for Orphaned Land and Salem, but they are more metal than you are, right? How do you feel about being compared to them?

【TOMER】: First of all, we love these guys to pieces. We have a long relationship with Orphaned Land, from their early days (me and Kobi have been working together in an EDM and Trance music label when we were young) and up until today. Matan Shmuely Played Drums on all of our Albums and Idan Amsalem contributed buzuki and a guitar solo on our track “Mangata”. We have been on the road with them for around 43 shows, we see them as brothers and we are proud of their achievements. Also Salem’s, we appreciate the musical history of our scene. Comparisons are a natural thing, especially when the rest of the Israeli scene is not very much known, so we are actually proud to be that next Israeli band that makes waves around the world and that more and more people start talking about and listening to. There were not a lot of Israeli metal/rock Bands since the 90s that got far and we are determined on being the spearhead of the next rock and metal wave from this country.

Q3: イスラエルといえば、あなたたちの他に ORPHANED LAND と SALEM が有名ですよね。

ただ、彼らはあなたたちよりももっとメタル寄りでしょう。比較されることにはどう感じていますか?

【TOMER】: まず第一に、僕たちは彼らのことを心から愛している。ORPHANED LAND とは、彼らの初期の頃(僕とギタリストの Kobi は若い頃、EDM やトランスの音楽レーベルで一緒に仕事をしていた)から今日まで、長い付き合いがあるんだよね。

Matan Shmuely は僕たちのすべてのアルバムでドラムを演奏してくれたし、Idan Amsalem は僕たちの曲 “Mangata” でブズーキとギターソロを担当してくれた。彼らとは43回の公演を共にしてきた。僕たちは彼らを兄弟のように思っており、その功績を誇りに思っているんだよ。

同じく SALEM も、僕たちのシーンの歴史にとって非常に重要なバンドだ。特にイスラエルのシーンがあまり知られていないからこそ、比較されるのは当然のことだよね。だから僕たちは、世界中で話題になり、より多くの人が話題にしたり聴いたりするような、次のイスラエルのバンドになることを誇りと共に誓っているんだ。

90年代以降、イスラエルのメタル/ロック・バンドはあまり活躍していなかったけど、僕たちはこの国の次のロック/メタル・ウェーブの先鋒になることを決意しているからね。

Q4: I really like the band name Subterranean Masquerade, why did you choose it? It seems to be the opposite of the album title “Mountain Fever”, would you agree? haha.

【TOMER】: Truth be told, I wasn’t thinking about that but you are totally right, haha. I came up with the band name around 25 years ago.. Such a long time, i can’t even remember how I came to this. I did think about changing the name into something more accessible a few times but somehow we decided to stick with this one.

Q4: SUBTERRANEAN MASQUERADE (地下の仮面舞踏会) というバンド名も大好きなんですよ。”Mountain Fever” という今回のアルバムタイトルとは真逆にも思えますが (笑)

【TOMER】: 実を言うと、全然気づいてなかったんだけど、まったくその通りだよね (笑)

このバンド名を思いついたのは、今から25年ほど前のことだよ。どうやってこの名前にしたのか覚えていないほどの大昔のことだね。もっと親しみやすい名前にしようと何度か考えたこともあったけど、まあなんだかんだこの名前でいくことにしたんだよな。

Q5: Green Carnation’s Kjetle Nordhus and Novembers Doom’s Paul Khur were out and Vidi Dolev who handles both the clean vocals, and the growls was in. Why was this change made, and what is good about Vidi?

【TOMER】: Long distance relationships are not easy, especially when everybody got few bands. Kjetle was just recording the new Green Carnation album and Paul is living in the USA, very far away from where we are. We also always knew we are a touring band and that requires dedication and time.. It’s not always working for everybody. Vidi is an old friend and a very respected musician in the Israeli music scene.. He entered those big shoes of Paul and Kjetle and worked his way into our hearts and family.

Q5: 今回は GREEN CARNATION の Kjetle Nordhus, NOVEMBERS DOOM の Paul Khur の参加はなく、Vidi Dolev がクリーンとグロウルの両者を兼任して歌っていますね?

【TOMER】: 遠距離でうまくやるのは簡単じゃないからね。特に、みんながいくつかのバンドを持っているときは。Kjetle はちょうど GREEN CARNATION のニューアルバムをレコーディングしていたし、Paul はアメリカに住んでいて、僕たちがいる場所からとても離れているんだよ。

それに、僕たちは常にツアーバンドで、そのための献身と時間が必要であることを知っていたからね…。誰もがうまくいくわけじゃないんだよ。

Vidi は古い友人で、イスラエルの音楽シーンでとても尊敬されているミュージシャンなんだ。彼は Paul と Kjetle の後任として存分な実力を発揮し、僕たちの心に家族のように入り込んでくれたんだ。

Q6: “Suspended Animation Dreams” was crazy experimental metal. “Vagabond” was more traditionally proggy than earlier albums. I think “Mountain Fever” is a mix of those two, along with your usual dose of jazz, and middle-eastern melodies, Would you agree?

【TOMER】: Yes, I totally agree. I think that Mountain Fever got something more to do with S.A.D then with Vagabond though it’s a lot more focused and mature. It is as risky and varied as that album but so much more focused and well executed.

Q6: “Suspended Animation Dreams” はクレイジーで実験的な作品で、”Vagabond” はよりトラディショナルなプログ的作品でした。

“Mountain Fever” はトレードマークのジャズや中東のメロディーを保ちながら、その両者を巧みにミックスしたようなアルバムですよね?

【TOMER】: 全く同感だよ。”Mountain Fever” は、 “Vagabond” よりも “Suspended Animation Dreams” に通じるものがあると思うんだけど、もっと集中していて成熟しているよね。このアルバムは、”S.A.D.” と同じようにリスキーで多様性に富んでいるけど、よりフォーカスされていて内容も良いよね。

Q7: Percussion and other ethnic instruments are an important part of the album. What are some of the difficulties in combining metal and traditional music?

【TOMER】: It’s all about colors and about how to glue it all together. We have been working very hard on the arrangements for this album, really knit picking every moment of it. Tha main challenge was recording each instrument the best way , meaning, we had to use about 10 different studios to make it the best sounding arrangement possible, for example, the room we recorded the violins at, was not necessarily the best room for percussions, so we went to a different studio to record the percussions and so on. Everything had to be very accurate in the way of recording, otherwise we would be having a lot of trouble mixing into one texture which makes sense. On the other hand, we didn’t want the mix to sound like 10 different rooms, so after recording all the ethnic instruments we actually reamped the guitars to glue it all better. Everything had to work as a macro, but in order to do it, the pre production was full of ants work.

Q7: パーカッションやブズーキなど、エスニックな伝統楽器もアルバムでは重要な役割を果たしていますね。メタルと伝統音楽をミックスする際、気をつけていることはありますか?

【TOMER】: すべては色彩と、それをどうやって接着するかということなんだ。今回のアルバムでは、アレンジに非常に力を入れており、一瞬一瞬を大切にしているんだよ。

最も重要なのは、それぞれの楽器を最高の音でレコーディングすることだった。10のスタジオを10の楽器で使うようなね。例えば、バイオリンを録音した部屋が必ずしもパーカッションに最適な部屋ではなかったら、パーカッションを録音するために別のスタジオに行くというように、すべての録音方法を正確に行う必要があったからね。

その一方で、ミックスが10の異なる部屋のように聞こえるのは避けたかったから、民族楽器をすべて録音した後、ギターを実際にリアンプして、すべてを糊付けしたんだよ。すべてがマクロとして機能しなければならないのだけど、だからこそプリプロダクションは蟻地獄のような作業だったよね。

Q8: Israel and Palestine are on the verge of war. What is the band’s stance on religious and racial tensions?

【TOMER】: We are rooting for peace. That’s all we care and dream about. Our music is made with love for everyone. All we want is peace.

Q8: 最後に、イスラエルとパレスチナは今にも戦端を開きそうな緊迫した状況にあります。あの難しい問題について、バンドのスタンスを教えていただけますか?

【TOMER】: 僕たちはただ平和に根ざしている。それが僕たち全員の関心事であり、夢でもあるんだ。僕たちの音楽は、全員への愛で作られている。僕たちが望むのは平和だけなんだ。