EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH JACK WYLLIE OF PORTICO QUARTET !!

With The Dreamy, Hypnotic Sound Of The Hang, Portico Quartet Creates Incredible Art In The Age Of UK New Jazz !!

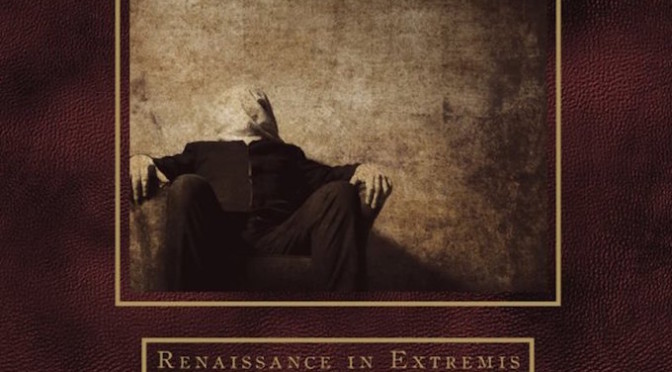

DISC REVIEW “ART IN THE AGE OF AUTOMATION” “UNTITLED (AITAOA #2)”

エレクトロニカとバンドサウンドをシームレスに連結する UK ジャズ新世代 PORTICO QUARTET が、オートメーションの時代に贈る流麗なる記念碑 “Art in the Age of Automation” “Untitled (AITAOA #2)” をリリースしました!!2018年、人と機械の創造性が織り成す距離感は想像以上に接近しています。

エレクトロニカをベースとしつつ、全てにおいて細部までオーガニックであることに拘った GOGO PENGUIN の最新作 “A Humdrum Star” はリスナーの記憶に新しいところでしょう。

”Outer” をデジタルな世界、“Inner” をエモーショナルなヒューマンの領域に位置づけた作品は、例えるならば PC で精密にデザインされた建築物を、匠の手作業で一つ一つ忠実に再現して行くようなプロセスでした。

そして興味深いことに、同じ UK ジャズの新たな潮流から台頭した PORTICO QUARTET の最新作も相似的アイデアを提示して、人と機械が潮解した最先端のサウンドを立証しているのです。

「このアルバムはある種の解決策を提示しているんだよ。オートメーションと人間らしさという2つの異なる物事についてのね。」Jack がインタビューで語った通り、”Art in the Age of Automation” そして “AITAOA #2” がモダンミュージックが宿す苦悩にある種の解決策をもたらすことは明らかです。

“エモーション= 人間” “精密 = デジタル” という刷り込み。言い換えればその苦悩は固定観念という人の持つカルマ。そしてそのカルマに真っ向から挑んだ作品こそ “Art in the Age of Automation” だと言えるでしょう。

Jack は PORTICO QUARTET の音楽性をこう表現しています。「僕たちのサウンドには様々な音楽の側面が落とし込まれているよ。ジャズ、エレクトロニカ、アンビエント。時にはミニマリズムだって垣間見える。」Ninja Tune へ移籍しジャズとの距離を取り PORTICO の名の下でリリースしたポップな異色作 “Living Fields” を経ることで、ある種 “回帰” にも思える “Art in the Age of Automation” はデビュー以来最も深みを増しています。

アルバムオープナー “Endless” はその回帰と深みの象徴かも知れませんね。残響を帯びた電子音、嫋やかなブレイクビート、エセリアルなエレクトロニカの流れは、バンドのトレードマークであるハングドラムの風雅な響きを呼び込みます。”Portico” (前廊)を経由して辿り着くは神聖なるサクスフォンの嘶き。

ヒューマンとデジタルの境目が不可解な、カルマを凌駕した UK らしいダークな情緒はポストロックの雄大さを伴ってリスナーにエンドレスなサウンドスケープを届けるのです。

一方で、タイトルトラック “Art in the Age of Automation” を聴けば、独特の倍音を備えた音階をもつ打楽器ハングドラムが、ジャズとミニマリズムの蜜月を育み幻想的な電子の世界を映し出していることに気づくはずです。20世紀最後にして最大のアコースティック楽器発明、スティールパンのアップデートバージョンは、コンテンポラリーなデジタルの海にも良く映えます。

実際、アルバムを聴き進めるにしたがって、オーガニックな演奏とデジタルなマニュピレーションの境界は、英国の霧で覆われたかのように混迷を深めていきます。”A Luminas Beam” や “KGB” で見せる、生々しい楽器の音色と電子音の融合が育む浮遊感やダイナミズムは、変則拍子を身に纏いジャズとロックの境界さえ霞ませるその深き “霧” のたまものだといえるでしょう。

“Current History” でクラシカルとミニマルテクノの真髄を披露した後、辿り着く “Lines Glow” はまさに音のユーフォリア。神々しきハングの音色はトライバルな感覚をも伴って、カラフルなシンセサイザーの海へと溶け込みます。そうして育まれたサウンドスケープの種は “Undercurrent” で静謐と叙情の波を全身に浴びて終幕に相応しくヒプノティックに開花するのです。

壮麗なストリングスを含むアコースティックな楽器、オーガニックな演奏がモダンなプロダクション、テクニック、テクノロジーと融和した時、そこには鮮やかな PORTICO QUARTET の色彩が生まれます。PORTICO QUARTET の固定観念を解放するチャレンジは、”デジタルなエモーション”、”精密な演奏技術” を幾重にもレイヤーして最新作 “Untitled (AITAOA #2)” へと引き継がれているのです。

今回弊誌では、サクスフォン /キーボードプレイヤーの Jack Wyllie にインタビューを行うことが出来ました。PORTICO QUARTET、GOGO PENGUIN 両者共に、UK ジャズの特異性、革新性についても非常に近い切り口で回答していますね。注目です。どうぞ!!