COVER STORY : BLACK MIDI “CAVALCADE”

“The Whole Album Sounds Like Drama, The Music Is Designed Around Being As Exciting As Possible By Having Constant Tension And Release, And The Same With The Stories, They Are Funny But There’s Also a Dramatic Core To Them”

CAVALCADE

BLACK MIDI は、人々がバンドに抱く期待のすべてではないにしろ、そのほとんどを覆す第二の波と共に戻ってきました。大きな変貌はジャムを捨てること、メロディを受け入れること。シンガーでギタリストの Geordie Greepは、「デビューアルバムはみんな気に入っていたようだけど、しばらくするとその全員が飽きてしまった。だから、今度は本当にいいものを作ろうと思ったんだ」と語ります。

高く評価されているデビューアルバムを、まるで彼らの周囲を飛び回る厄介なハエのようにすでに一部放棄したその胆力こそ、この若いバンドの勢いを物語ります。そして耳をつんざくノイズ、マスマティカルな知性、ジャジーなプログ、広大なポストロックが融合したデビュー作 “Schlagenheim” の混沌とした旋風に巻き込まれた人にとっては、BLACK MIDI がダイナミックな軌跡を描きながら探求を続ける音世界こそが欲する刺激なのです。

2枚目のアルバム “Cavalcade” は、その勢いに磨きをかけ、時に前作のトーンから別の惑星へとシフトしたような作品に仕上がっています。「全く違うことをやってみたかったんだ」と Greep は続けます。「1stアルバムの後、僕たちは新しい方向性を定めようと曲を書いていたんだけど、コロナ禍の発生で、個人的にさらに詳細を煮詰める機会が訪れた。変化はすでにあったんだけど、別々にやる必要性が出てきたことで、その変化が加速したんだよね」

かつては即興演奏の無限の力とその可能性を説いていたバンドが、今では構造化された曲作りのために即興演奏を捨て去りました。パンデミックによる強制的なダウンタイムは、彼らにとって必要な休憩と反省のための休止期間となったのです。「慌ただしい日々が続いていたから、歓迎すべき変化だったとドラマーの Morgan Simpson は語ります。「ここ数年は、新しいものを作るため数週間一緒に過ごす時間さえなかったからね。だから、ジャムやリハーサルを行うパターンに陥っていたんだけど、朝5時のフライトに間に合わせなきゃって焦るから生産性はそれほど高くなかったんだよね」

Greep も同意します。「演奏やツアーをずっと続けていると、物事をある程度コントロールしたい、間違ったことをしたくないという感覚に陥るものだ。だけど、時間が無限にある状況になると、自分が音楽で何をしたいのか、どんな音楽を作りたいのかを真剣に考えるようになる。実際に何度もそのことを考えて正直に話しあったよ。だから、僕たちは意識的に音楽を変えようとしていたんだと思う」

では、皮肉なことに、バンドは即興演奏の限界につまずいたのでしょうか?Picton が説明します。「即興演奏の良いところは、くだらない音になってしまうリスクと、本当に良い音になったときの見返り、その両方があることだよね。でも、お客さんに良いショーを見せようと思ったら、たいていの場合、何が良い音になるかはわかっているものなんだ。一方でリスクとリターンを両立させたければ、ときには失敗することも必要だ。僕たちはリスクを犯すことをやめて、同じ6つか7つのリフに落ち着いて、クソみたいな音になるストレスを感じることなく、違う順番で演奏することを繰り返していたんだと思うね」

瞬発力のあるライブで口コミで話題になっていたバンドが、短期間でバズバンドの帝王のような存在になったことを考えると、人気と観客の期待が高まる中、定型的な演奏をしなければならないというプレッシャーが生じたのでしょうか。「いや、そうじゃない」と Greep は言います。「それよりも、自分たちの中で、自分たちのやっていることに自信が持てなかったんだ。バンドがどうありたいのか、皆がそれぞれの考えを持っていた。何でもありの姿勢でやり始めたけど、アルバムを出したら、即興的なノイズロックバンドだということになって、それが神話化されてしまったんだから。時には、そんな罠に陥り、基本的には同じようなやり方でプレイしてしまうこともある。だからある時点で、”それは忘れよう “と言わなければならないんだよね」

ある意味でははじめて曲を作ったといえるかもしれないと、Greep は続けます。「ファースト・アルバムでは、ほとんどの曲が、伝統的なものというよりも、もっと質感のあるものだった。誰かがリフを弾いて、それをみんなで重ね合わせてクールなサウンドを作るという感じ。”Cavalcade” では、ジャムセッションも行ったけど、より伝統的な意味での曲のアイデアを各自が持ち寄って作曲したんだよね。今回のアルバムでは、よりメロディックに、そしてよりクレイジーに仕上げることを目指したわけさ。より親しみやすく、より具体的でありながら、より狂気に満ちた、より面白いものにしたかったんだ」

リスナーが彼らなりのジョークを理解し得ないこともストレスとなりました。

「大きな意味を持つのはユーモアであるはずなのに、多くの人がそれを理解できなかったり、深刻すぎると思ったりしたんだよね。だから今回の作品では、もう少しわかりやすく、これは絶対にジョークであるとか、おかしなことをしているということがわかるようにしたんだよ」

アルバムのオープナーでリードシングルの “John L” を聴くと、バンドの革命的なステップというよりは、プログレッシブなステップを踏んでいる思うかもしれません。しかし、津波のような不協和音の海辺にあるプログ・オペラの風が去った後、次の7曲にはかなり驚くべき変化が見られます。

“Marlene Dietrich” では、Greep が「パフォーマンスの喜びを体現している」と語るキャバレー・シンガーをイメージさせる、牧歌的なムードが漂い、彼の声はこれまでになく純粋にゴージャスなトーンを帯びています。

「この曲では、Scott Walker と WILD BEAST の Hyden Thorpeの中間のような歌い方で、”メタモルフォーゼは存在する” と優しく歌いかけている」

このレコードの中で、バンドには以前の彼らとは見分けがつかないほどの、まさに “メタモルフォーゼ” な音を出す瞬間が存在します。

「曲にはきちんとしたコード・シーケンスがあり、実際にメロディが存在する」と Greep は語ります。「前作でも少しはあったんだけど、多くの場合、エフェクトをかけてただ燃えているだけのモノリシックな曲では、メロディックに歌うことができないからね。このスタイルで、僕の声はこういった曲に適しているよ」

Picton は、2曲で作曲と歌唱を担当しています。ヒプノティックで深いテクスチャーを持つ “Diamond Stuff” は、その荒々しさからスローコアのようにも聞こえます。これに対するアンチテーゼが “Slow” で、怒れるジャズコアを体現しています。

アルバムを通して、バンドのトレードマークである張りつめた強烈なギターワークはふんだんに盛り込まれていて、獰猛さとプログの巧みが融合していますが、両者の境界線が驚きを運んでくるのです。そして真の優美が存在し、初期の作品を嫌っていた人は一体何が起こっているのかと疑問に思うかもしれません。しかし、より穏やかで美しい世界に吸い込まれる直前に、物事は再び爆発して混乱します。”Chondromalacia Patela” で聴けるように、ジャズ的ポストロックの穏やかなグルーヴから、SWANS と MAGMA が合体したような爆発的な力へと変化していく様は圧巻です。

同時にこのレコードでは、より多くの楽器が使用されています。「最初のアルバムは、音色的にかなり狭い感じがしました」と Simpson は告白します。「だから僕たちは、さまざまにサウンドやカラーを広げたいと思っていたんだよ」

Pal Jerskin Fendrix がバイオリンで登場したかと思えば、チェロ、サックス、ピアノ、ブズーキ、マルクソフォンと呼ばれる19世紀末のチター、フルート、ラップスチール、シンセ、さらにはバンドがバイオリンの弓を使って奏でる中華鍋まで登場します。

「1stアルバムは、ライブよりも広がりのあるサウンドのレコードを作るというミッションだった」と Greep は証言します。「スタジオを可能な限り活用すること。でも、あまりにも混沌としているので、多くの楽器に気づかなかったり、気づいてもそれが何なのかわからなかったりしたよね。今回のアルバムでは、ピアノやストリングスのパートがより明確になっている。しかし、”真に劇場的で、映画的な、広がりのあるアルバムを作る “という使命は同じだったんだよ」

たしかに、このアルバムはたくさんの劇場を備えています。Greep がその要素を表現するため使った言葉は、”ドラマ” でした。「アルバム全体が、まるでドラマのようだ。その音楽は常に緊張と解放を繰り返すことで、可能な限り刺激的なものになるようにデザインされている。ストーリーも同様で、面白いけれど、ドラマチックな核心が存在する。主に三人称で語られるアルバム全体のストーリーが、このアルバムのタイトルになっているんだ。キャバレーの歌手、カルト教団の指導者、ダイヤモンド鉱山で発見された古い死体など、物語をまとめてみると、ある種の “パレード” のようになるということに、後々気づいたんだよね」

アルバム制作の背景は、デビュー時とは正反対でした。プロデューサーのダン・キャリーとロンドンの地下スタジオにこもるのではなく、ダブリンの南、ウィックロー山脈にあるアイルランドの施設、ヘルファイア・スタジオでジョン・’スパッド’・マーフィーと作業を行いました。Greepが以前から “hell fire “という言葉にこだわっていたことを知っている人にとっては(デビューアルバムのタイトルにもこの言葉が使われていた)、偶然にしては出来過ぎでしょう。

ほとんど予期せずにフルアルバムを作ることになったのは、実り多いセッションのおかげでした。「計画では、5日間で数曲を録音することになっていた」と Greep は振り返ります。「どんなサウンドになるのかを確かめるためにね。そして、それをどんどん積み上げていったら、とてもいいサウンドになったんだ」

プロデューサーの交代は、新しい領域を開拓したいというバンドの願いの延長線上にありました。「1stアルバムでは Dan が完璧だった。しかし、今回の新作では、すべての作業を新しい感覚で行いたいと思ったんだ。そのため、これまでに書いた曲は、別の耳で聴いたほうがいいかもしれないと思ってね。デビュー・アルバムの前から、僕たちは常に異なるプロデューサーのアイデアを受け入れていたし、物事を新鮮に保ち続けていたからね」

スタジオでは、バンドの自主性と信念がより強くなりました。「Dan と一緒に仕事をする前は、あまりスタジオに入ったことがなかったんだ」と Simpson は言い、Picton は「ファーストアルバムでは、ダンがセッションをリードしたり、彼がアイデアを出したりすることが多かったと思うけど、今回はみんなで協力することが多かったね」と付け加えます。さらに Greep はこう続けます。「スタジオではより自信が持てたんだ。このアルバムの音楽は全体的に、バンドとしての自信を表していると思う。明日死ぬかもしれないんだから、今日はこの音楽を作ろう。失うものは何もないという気持ちなんだ」

では、セカンドアルバムがどのように評価されるかという不安はないのでしょうか? Greep は、「アルバムに対する現代の反応はあまり意味を持たない」と言います。「レビューの良いものが常に良いというわけでも、レビューの悪いものが悪いというわけでもなく、相関関係はないと思っているから、あまり考えないようにしているんだ。アルバムを聴いてくれる人がいるのはとてもラッキーだけどね。何を出しても誰かが聴いてくれるのだから、文句は言えないよね。ファンがいるということは素晴らしいことだ」

BLACK MIDI が作る音楽の種類を考えると、彼らがこれほどの評価を得て、熱狂的なファンを獲得し、プライムタイムのラジオのプレイリストに滑り込み、マーキュリーミュージックプライズにノミネートされたことに戸惑いを覚える人もいるだでしょう。他の多くのオルタナティブ・バンドが直面しているような障壁を、なぜ自分たちが突破できたのか考えたことがあるかという質問に対して、Picton は「適切な場所、適切な時期だったから。加えて舞台裏での適切な判断と良いチームがあったからだろうな」と反応しています。

有名なBRITスクールに一緒に通っていたという恵まれた環境も彼らを後押ししました。BRITスクールとは、アデルやジェシー・Jなどのポップスターを輩出したことで知られる政府系の音楽学校で、訓練されたミュージシャンが英国のレコード業界全体に多大な影響を与えていることでも知られています。Picton が説明します「2年間、大学で好きなときに自由にリハーサルができたからね。その2年間で、くだらないことやしょうもないことをすべてやって、それを解消することができたんだ」

学校の中でも特に奇抜な趣味を持つ子供たちの一部だったと Simpson は付け加えます。「僕たちの学年は、特に、さまざまなタイプのプレーヤーがさまざまなタイプの音楽を演奏していて、非常に多様性に富んでいたんだ。あの学年じゃなきゃ、このバンドが存在していたかどうかもわからないくらいだよ」

ビデオゲームにインスパイアされたバンド名のわりに、彼らはインターネットから音的にインスパイアされた音楽を作っているわけではありませんが、ジャンルミックスやインスピレーションの採掘については非常に現代的なアプローチをとっています。ジップアップのフリースを着て、ドレッドヘアにビーニーを被った Simpson は、ロンドンで生活している間に経験した、万華鏡のように多様な文化が彼らの音楽習慣に影響を与えていると言います。

「この2、3年の間にロンドンに住んでいる若者は、様々な影響を受けることができた。ウィンドミルでのライブに行けば、ダブをたくさん聴くことができるし、別のライブに行けば、ファンクやジャズをたくさん聴くことができる。僕たちの周りにはたくさんの音楽があり、そこから影響を受けないということは不可能なんだよ」

では、BLACK MIDI を形成したのはどういった音楽だったのでしょうか?Greep は真っ先に、ストラヴィンスキーの “Cantata” を挙げています。

「幼い頃、両親がストラヴィンスキーの曲をよくかけていたんだ。12歳か13歳のとき、学校にとても好きな音楽の先生がいてね。とても仲が良くて、クールな音楽をいろいろと教えてくれたんだよ。僕は “この人はすごい人だ” と思ったね。ところが、その先生が辞めてしまって、代わりに年配の気難しい先生が来た。あまり尊敬できない人だったよ。僕は、”この年寄りは、ダメだ “と思った。元々の音楽の先生とは、昼休みに音楽談義をすることが多かった。そこから多くのことを学んだんだよ。新しい先生は、それができなかった。でもね、ゆっくりと、しかし確実に、僕は新しい先生がそれほど悪くないことに気づいていったんだ。彼はいろいろなことを知っていたんだ。

ある日、彼は「春の祭典をかけてみよう」と言った。彼が勧めたから、僕はこの曲を嫌いになりたかったし、まったくの駄作だと思いたかった。だけど聴いてみると衝撃的だったよ。クレイジーな音楽だからね。僕は「ああ、アイツはおかしい」と思ったけど、本当は、”これはとてもいい” って感じたんだ。何かがあったから。

1年後くらいにまた「春の祭典」を見つけて、何度も何度も聴いて、10代の頃は本当に夢中になっていたね。その後、ストラヴィンスキーの音楽はすべて好きになったよ。最近では、数年前に、この “Cantata”という作品にたどりついた。音楽の素晴らしいところは、聴いていて、それが始まりでもあり、終わりでもあり、永遠に続くようにも感じられるところだよね」

春の祭典はオリヴィエ・メシアンのオペラ “Saint François d’Assise Opera” とあわせて “Ascending Force” のインスピレーションとなりました。

「このメシアンの作品は、最近ハマっているオペラのひとつ。4時間のオペラだよ。すべてフランス語で書かれているので、ストーリーを追うことはできないし、ストーリー自体難解だと思う。それよりも、ただ聴いているだけでいいんだよね。音楽的には非常に高度なものだよ。メシアンの音楽には親しみやすいものもあるけど、これはそうじゃない。一度ハマると、とても催眠的で中毒性があるんだよね。

この2つの作品をよく聴いたことが、アルバムの最後の曲 “Ascending Forth” のインスピレーションになっている。この曲のメロディのほとんどは、この2つの音楽がベースになっているからね。直接的ではないけれど、コードを確認しながら、この2つの曲から得られる催眠的、循環的、かつロマンチックで魅力的な感覚を模倣しようとしたんだよ。

これまでより野心的な試みだった。だけど「クラッシックが知的な音楽だから、あれをインスピレーションにしようとは思わないし、あんなレベルになろうとは思わない」とは考えなかったね。もし自分の好きな音楽であれば、そこから学んだり、自分の音楽に取り入れたりしてみるべきだろ?なぜ、気取っていると思うの?誰も気にしないよ。失敗したら失敗したでいいじゃない」

Picton は El Lebrijano の “Saeta al Cantar” を挙げました。

「彼はもっと成功した別のアルバムを出していて、それはより北アフリカ的な側面を持っていたんだ。でもこのアルバムは、フラメンコと北アフリカの音楽を融合させたもので、かなり実験的な演出がなされている。僕は、この演出がとても気に入っているんだ。狂ったようなボーカルサウンド。本当によくできていると思うな。

このアルバムは、フラメンコの枠を超えた、完全に別世界のものだと思ったよ。フラメンコ・ヌエボは、ロックとフラメンコを融合させようとする試み。だけど、これは完全に別のもので、独自のレーンを持っているね。この世のものとは思えないほど、刺激的なプロダクションと巧みなアレンジが施されている。”Dethoned” のイントロなど、”Cavalcade” に影響を与えた部分があるんだよね」

Miles Davis は Simpson のみならず、バンド全員にとって重要な存在です。

「”In a Silent Way” を聴くと、午後8時、ニューヨーク、繁栄している、周りにはたくさんの人がいる、というような感覚を覚える。”What’s Going On” と同じように、特定の空間や環境に身を置くことができるアルバムだと思う。最初の5秒を聞いただけで、すぐにその世界に入っていけるんだよね。マイルスの旅という意味では、”Miles In The Sky” や “Filles de Kilimanjaro” の直後にこのアルバムがリリースされているのは非常に興味深いよね。そして、彼は「ああ、いや、あんなものはどうでもいい、元に戻そう」と言ったわけさ。それを同じミュージシャンと一緒にやるなんて、最高にクールだと思うよ。それは、彼らがいかに素晴らしい存在であるかを証明している。ハービー・ハンコック、トニー・ウィリアムス、デイヴ・ホランド、マイルスといったミュージシャンたちが、これほどまでに抑制された演奏をするのを聞いて、とても謙虚な気持ちになったよ。このアルバムは、音楽的成熟がいかに強力であるかを気づかせてくれた最初のアルバムのひとつさ。

彼らは好きな時に好きなものを演奏できるのに、そうしないことを選んだのだということがよくわかるよね。もちろん、このアルバムは最初のエレクトリック・アルバムであると言われているけど、僕はそうは思わない。 抑制と規律といえば、このアルバムが真っ先に思い浮かぶよ。特にトニー・ウィリアムスは、最も無茶苦茶なドラマーで、ほとんどのアルバムでハイハットだけを演奏しているんだ。他の誰もそんなことはしないだろう。僕にとっては気が遠くなるような話さ。彼は、ポピュラー音楽の中で最もクリエイティブなドラマーだと思うよ。でも、そう言えるのは、彼が両極端なことができるから。彼は、とんでもなくテクニカルなこともできるし、40分間ハイハットを演奏するだけでも、音楽に貢献し、必要なことをすることができるんだから」

音楽だけがインスピレーションとなるわけではありません。Greep は、”タンタンの冒険” について熱く語ります。

「僕が最初に夢中になったもののひとつだよ。子供の頃、本を読むことは、はじめての趣味だった。10代の頃はあまり興味がなかったけど、子供の頃は大好きだった。文字が読めるようになると、それはまるで魔法の呪文を知っているような感じでね。最初は、ロアルド・ダールの本やその類のものだった。タンタンを見つけたときは驚いたよ。本当に素晴らしい物語なんだ。タンタンは世界中を旅している。テンポが速くて、それが今振り返ってみると好きなところなのかや。海の真ん中で遭難して、海賊に助けられて、無人島に連れて行かれて、鎖につながれて捕虜になって、飛行機が来て空を飛んで、ジャングルに落とされて……それが10ページで終わるんだ。そんな感じで、彼はいつも狂ったような冒険をしているんだ。今となってはかなり時代遅れだし、今の基準では悪い態度もある。だけど、若いときには、歴史や世界のさまざまな地域についての基本的な感覚を得ることができたんだ。

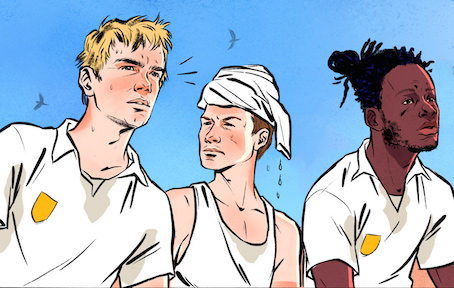

今回のアルバムに関して言えば、これまで行ってきたプレスショットは、「タンタンの冒険」から直接インスピレーションを受けたものだよ。描き方だけでなく、できるだけテンポの良いコミックパネルを使って、1ページの中でさまざまなシナリオを描いてね」

バンドは、ブリクストンにあるThe Windmill を支援するための資金集めに参加してきました。The Windmill は、かつて彼らがレジデントとして活動し、評判を高めたライブハウスです。これらは、仲間であるBlack Country、New Roadとのライブでのコラボレーションもそのひとつ。この先、彼らとコラボレーション・アルバムを作ることはできるのでしょうか? 「おそらくいつかは」と Greep は語ります。「もし、同じ街にとてもいいバンドがいて、そのバンドと意気投合したら、一緒になって何かをやらない理由はないからね。ただ、目的のためにやるのではなく、しっかりとした理由があるかどうかを確認する必要があるはずだよ」

ただし、BLACK MIDI を BC, NR や SQUID といった他のバンドと一緒にするのは意味がありません。彼らは完全に独自の存在だからです。そして完全に新しいことをやっているというプロパガンダを行うこともありません。だからこそ、我々はロックの未来について楽観的にならならざるを得ないのです。「何事も新しいことはないと思うよ。影響を受けたものが違う形で組み合わされているだけなんだから。チャートに載るような音楽でも何でもないんだ。でも、ライブ音楽、楽器を使って演奏される音楽、そういったニッチなものは常に存在していくと思う。なぜなら、結局みんな、そういうものが好きだから」

今のところ、バンドは自分たちの作品に集中していますが、すでにセカンドアルバムを超えた段階に差し掛かっているのかもしれません。「願わくば、ライヴを再開する頃には、さらに多くの新曲を演奏して次のアルバムに臨みたいね」とGreep は言い、Picton はアルバム3がすでに40%ほど完成していると示唆しています。

「ライブでどのように演奏するかを考える必要がないから、このアルバムを作ることに喜びを感じたんだ。ライブを、バンドとして事前に完全にイメージできるような製品にはしたくないからね。ライヴに行って、始まる前から何が見られるかわかってしまうほど最悪なことはない」

話を次のアルバムに戻すと、Greep はネット上で、21世紀最大のアルバムは今年中に発売されるという不可解な発言をしています。それは、”Cavalcade”のことだと考えていいのでしょうか? 「僕の計算によると、このアルバムは、TBE – The Best Everに到達するための出発点なんだ」この3文字は、Greep がしばらくの間かぶっていた帽子に飾られていたもので、大胆な宣言でもあり、皮肉でもあります。BLACK MIDI の大部分がそうであるように、ユーモアとクリエイティブな野心はしばしば重なり合っています。「いずれにしても、僕たちはこの作品に満足しているよ。野心的で挑戦的なことができたと思うのはいいことだ。僕らはまだ20歳かそこらなんだから」

参考文献: THE QUIETUS: The Road To The Best Ever: Black Midi Interviewed

VANITY FAIR:Black Midi Isn’t Losing Its Edge Just Yet