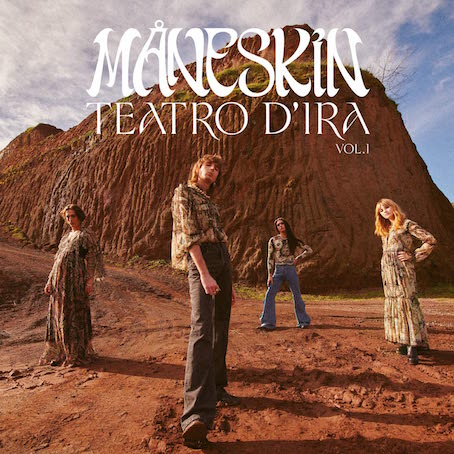

COVER STORY : MÅNESKIN “TEATRO D’IRA VOL.1”

“We Don’t Want To Be The Guys Who Give New Life To Rock-n-Roll, We’re Just Four Guys Who Love To Play”

ROCK IS NOT DEAD

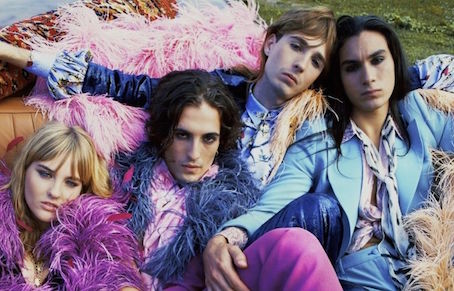

「お互いがいるからラッキーなんだよ…」

2014年にKISSのジーン・シモンズが “ロックンロールは死んだ” と宣言したとき、その理由は、現代の自らを “ロックンロール” と称するバンドには、”グラマラスでエキサイティングでエピックなもの” を生み出すクリエイティブな才能が欠けているというものでした。

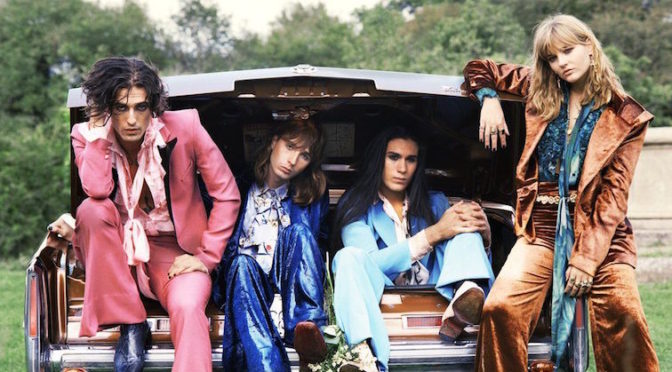

その2年後、まるでシモンズが理想のバンドを顕在化させたかのように、Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio の4人からなるイタリアのロックグループ、MÅNESKIN が結成されました。シモンズが好むと好まざるとにかかわらず、このバンドはそれまでの無数のロック・アーティスト以上にグラマラスでエキサイティングな冒険をやってのけています。

リード・ヴォーカルの Damiano David はロックの有り様について語ります。

「僕らはロックンロールに新しい息吹を与えるような存在になりたいなんて思っていないし、ただ演奏することが好きな4人なだけなんだ。みんなが演奏しなければならないと思い込んでいる普通のポップ・ソングに飽きていたのかもしれないけど、ロックは僕たちにとってとても大切なものだよ。ロックはみんなに評価されているものやラジオで流れているものに常に合わせる必要はなくて、自分自身でいられるからね。そして自分のロックを好きになってもらえれば、自分自身まで好きになってもらえる。もうみんなは他人のふりをすることに飽きていて、本物を求めている。みんなが僕たちの音楽を本当に楽しんでくれるということは、僕たち自身が認められたということだから。新しい人々に届くことを嬉しく思うよ」

MÅNESKIN の音がただ新しい人たちに届いているという表現は、控えめな気もします。2016年に正式に結成されたデンマーク語で月光を意味する (Victoria がデンマークとのハーフであるため。発音は “Morn-e-skin”) MÅNESKIN は、最初の1年をイタリアの路上で大道芸人と肩を並べながら過ごした後、X-Factorのイタリア版で2位を獲得し、デビューアルバム(2018年の「Il ballo della vita」)をリリース。今年の初めにはサンレモ音楽祭で優勝し、先月、”Zitti e buoni” でユーロビジョンの制覇を成し遂げました。決勝パフォーマンスの YouTube 再生数は5,000万回に達します。

芸術的な好奇心と爽やかな率直さを併せ持つ MÅNESKIN は、英語で歌わないミュージシャンにとってユーロビジョンがいかに重要であるかを認識していますが、コンテストのファンとして育ったわけではありません。1999年から2001年に生まれた彼らは、ユーロビジョン世代ではありませんでした。1990年にトト・カットーニョが優勝した後、イタリアではユーロビジョンの存在感が薄れ、1998年から2010年の間コンテストに参加さえしませんでしたから。

「Xファクターもサンレモもロックバンドにはふさわしくないと言われるかもしれないけど、僕たちはそんな堅苦しい考え方をしないように心がけている。イタリアに住んでいると、世界的なオーディエンスを獲得するのは難しいけど、いったん機会を得ればあとは音楽が語ってくれるものだから」

今や、MÅNESKIN は世界的な現象となっています。アルバム “Teatro d’ira Vol.I” に収録されている “Zitti e buoni” と “I Wanna Be Your Slave” は、ヨーロッパのチャートにランクイン。特に “I Wanna Be Your Slave” は、イタリアのロックバンドがイギリスでトップ10入りした最初の曲となり、2017年にカバーした “Beggin” とあわせて、オフィシャル・シングル・チャートでトップ10入りを2回果たすという歴史を作りました。また、このバンドが世界すべての Spotify チャートとすべての TikTok ユーザーの “For You” ページを完全に掌握していることも見逃せない事実でしょう。

ベーシストの Victoria De Angelis は、そうした評価を本当の意味でまだ実感できていないと語ります。

「私たちが今までにやったことのないことで、他の人もやったことのないことで、どう表現したらいいのかもわからないの。これが本当のことなのか、それとも単なる夢なのか、まだ頭をグルグル回っている気がするわ。私たちの音楽が多くの人々に届くこと。そのことに興奮しているの。それが私たちにとっての最大の関心事だから。たとえ歌詞を理解していなくても、人々が気に入ってくれて、私たちの音楽を楽しんでくれることは素晴らしいことよ」

Damiano もその振る舞いに変化はないと言います。

「スターだなんて、いやいや (笑) ユーロビジョンの前は、インスタグラムをあまり使っていなかったけど、今は使おうとしているよ。正直なところ、僕はソーシャルメディアにあまり興味がないから、いつまで続くかはわからないけど。でも、一生懸命やっているよ。一番うれしいのは、ウクライナ、ロシア、トロント、マンチェスターなど、世界中からメッセージが届くことだね」

MÅNESKIN の音楽が世界中の人々の心に深く響くのには理由があります。彼らの2ndアルバム “Teatro d’ira Vol.1″ には、イタリア語と英語の曲が数曲収録されており、抑圧者と抑圧された者の間の関係を探り、あらゆるタイプの適合性に反抗し、脱却することを奨励しているのです。全体としてこのレコードは、社会の期待や圧力から脱却したいと切に願う人への呼びかけであり、バンド自身もステージ上で、音楽の中で、普段の日常生活の中でさえ、抑圧からの脱却を実現しようと努力しているのです。

「このバンドを始めたとき、私たちの見た目や演奏する音楽について、多くの批判や愚かなコメントを受けたわ」と Victoria は言います。「もし誰かが私たちの全員または一人について馬鹿げたことを言ったとしても、他のメンバーが介入し守ってくれる。私たちは何を言われても気にしないけど、誰かが言ったことで他の多くの人が傷つくことになる。だから私たちは、”ありのままの自分でいいんだよ” という統一したメッセージを伝えようとしているの。他の人が望むもの、期待するものに合わせる必要はないんだから」

アルバムは、ライブでの確固たるエンターテイナーとしての彼らの評判を高め、作家としての野心をも加えています。MÅNESKIN の音楽は、70年代のロックに世紀末のノスタルジーを加えたもので、LED ZEPPELIN, RED HOT CHILI PEPPERS, ARCTIC MONKEYS の間を絶妙な感覚で行き来しています。ダンサブルでキャッチーでグルーヴィー。彼らはこのアルバムを、これまでの多くの偉大なロックバンドと同様に人里離れた田舎のスタジオで、ライブでレコーディングを行いました。Damiano が振り返ります。

「最初のアルバムを出した後、僕らはまだとても若かった。立ち止まって 自分たちはどんなバンドになりたいのか?と問い続けたんだ。この模索は2年間続いたよ」

Thomas は、Damiano のソウルフルなボーカルに焦点を当てるのをやめ、バンド全体で演奏しているような感覚を生み出したと語ります。

「作品には、より芸術的な成熟が見られるね。僕たちの芸術的なビジョンは、ますます鮮明になってきているよ。僕たちは楽器を徹底的にテクニカルに研究したんだ。同じ目標に向かって懸命に努力したからこそ、僕たちのクオリティーは飛躍的に向上したんだよ」

Spotify 総再生数が一億回を突破。5月だけで1800万人のリスナーを惹きつけた “Zitti e Buoni” の成功は、イタリア語とメインストリームの組み合わせによるものだと Damiano は考えています。

「”Zitti e Buoni” は、僕たちにとって本当に古い曲なんだ。ボーカルとギターだけのアコースティックなバラードだったんだけど、説得力のあるコーラスが思いつかなかったんだ。だけど数年後、Thomas が持ち込んだリフのおかげで、この曲が復活したんだよ。プシューッ! と魔法がかかったようだったな」

イタリアでは、ポップスやインディー・トラップが圧倒的な強さを誇っていましたが、そこに今、MÅNESKIN が加わりました。”Zitti e Buoni” と同じく全英トップ30に入っている英語版のアンセム “I Wanna Be Your Slave” も、緩やかに火がついた楽曲だと Victoria は証言します。

「Damiano は、私たちのグループチャットにオーディオノートを送ってきたことがあるの。そこには、『おい、俺がピアノで作ったこの曲を見てくれ』と書いてあったわ。私は Thomas と一緒にいたんだけど、二人で『これはひどい音だ』と言っていたのよ。彼のオーディオは本当に酷かった。後から彼は、想像力でなんとかしろと言ってたけどね」

“まだ20歳だから” という免責事項で始まるバラード “Vent’Anni(20 Years)” は、自分自身に忠実であることについての楽曲。「”Vent’Anni” は、僕たちのもうひとつの側面。僕たちは若く、怒りや憤り、攻撃性もあるけど、より内省的な一面もあるんだよ」と Damiano は語ります。

イタリアのシンガーソングライターの伝統である詩的なイメージをロックと組み合わせた “Coraline” は、イタリアのカンタウトーリへのオマージュです。”赤いバラのような” “銅線のような” 髪の毛を持つ少女の描写から始まったこの楽曲は、まだ若者でありながら、最終的には世界を背負っていくであろうメンバー Victoria のイメージが重なります。「彼女は海を求めているが、水を恐れている。しかし、海は彼女の中にあるのかもしれない。一つ一つの言葉は斧であり、彼女の背中を切るものだ」

MÅNESKIN の成功は、イタリアでもユーロビジョンでも、彼らがポップスではなくロックバンドであるがゆえに、奇異なものとして扱われてきました。たしかに、過去にユーロビジョンで優勝したロック・グループは、2006年にフィンランドの LORDI が “Hard Rock Hallelujah” という壮大なスペクタクルで優勝しただけでした。しかし、それでもロックのエントリーはユーロビジョンの定番となっています。

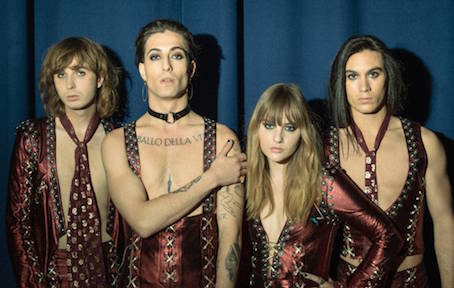

エトロ社がデザインしたメタリックレザーのグラムロック風ユニタード (David Bowie に深いインスピレーションを受けている) を着用し、背景に堂々とした影を落とすセットを使って、MANESKIN はエネルギッシュかつエレガントなパフォーマンスで観客を楽しませ、ユーロビジョンでロックが記憶に残ることを証明したのです。

さらに他国のリスナーはほとんど知りませんが、70年代のプログバンド P.F.M から、VASCO ROSSI や Gianna Nannini など80年代以降にメインストリームで安定した成功を収めているアーティストまで、イタリアの根底にはロックの伝統が根づいています。

1979年、プログレッシブ・ロッカー (DELIRIUM) からシンガーソングライターに転身したイヴァーノ・フォッサーティは、イタリアの歌姫たちのために芸術的に洗練された曲を書き下ろし “La Mia Banda Suona Il Rock” を発表しました。この曲は、イタリアで批評的、商業的、文化的に大きな影響を与えたロック・ソングで、歌詞の中で音楽、特にロックを、世界共通のコミュニケーションの導線として賞賛しています。”ロックは壁に染み込み、ドアを破り、最後には自らの魂が死んでいないことを教えてくれる”

MÅNESKIN はこの理念に沿って、現実と空想の間を行き来しています。Thomas にとってロックとはまさに理想郷。

「音楽は、僕たちがあらゆる感情を表現するための手段なんだ。ステージは魔法の箱のようなもので、やりたいことは何でもできる。なぜなら100%自由で、実際の自分を表現できるからね」

MÅNESKIN は、前述の ARCTIC MONKEYS や ZEP, RHCP に加え、REMや、”多くのプログレッシブ・ロック” など、英語圏のアーティストが彼らの基盤になっていることを認めています。にもかかわらず、Victoria は、ノイズロックとイタリアのシンガーソングライターの伝統を融合させたMARLENE KRUNTZ、グランジを取り入れた VERDENA、そしてアルトロックバンドの AFTERHOURS など、80年代から90年代のイタリアのロックバンドへの憧憬を隠そうとはしません。

「確かに、イタリアではポップスやインディー・トラップの優位性は否定できないけど、そこに MÅNESKIN が現れたのよ!今、新たなロックの支配が始まったの!」

イタリア語で歌うと小さな池の中の大魚になってしまう危険性があり、英語で歌うと大海の中の金魚になってしまう危険性があるとの警告も、両方を使いこなす彼らにとっては杞憂でしかないでしょう。

バンドは固定観念に挑戦することで知られていますが、新たな名声を得ても、その本質はまったく妨げられていません。現地ポーランドの反LGBTQ の姿勢を無視してパフォーマンスの最後に Damiano と Thomas がキスをしたことは記憶に新しいでしょうが、バンドのスタイルや美学を通してジェンダーに根付いた規範を覆し続けています。Victoria はインタビューで自身をバイセクシャルであると公表。これは固定観念に挑戦するためのジェスチャーだと Damiano は語ります。イタリアでは昨今、著名な音楽家たちが自らのプラットフォームを使って、人種の多様性や LGBTQ の権利を支持しています。

「ショーの中でキスをするのは、LGBTQ をサポートするための方法でメッセージだよ。人種差別やホモフォビアを目の当たりにしたとき、僕たちは常に何かを発信するよ。僕たちの発言(または行動)が人々の心を変えることがあるんだから。ああいったステレオタイプを克服することが重要だから、常に自分の意見を述べるようにしているんだ」

MÅNESKIN が最も影響を受けた人物の一人、ハリー・スタイルズが話題に上がると、Damiano は TikTok が彼を新しい “ロックの神” と呼び、スタイルズを退けたことに反旗を翻します。

「僕たちはハリーを愛している!誰も彼を失脚させないよ、特に僕は!」

“Zitti E Buoni” は、”静かで良い子” から脱却し、他人に判断を仰がないようにすることを歌った曲ですが、ユーロビジョンで優勝した数時間後に Damiano が薬物摂取で非難されたことを思い出すと、バンドにとっては皮肉な話です。瞬時にバンドは団結し、オンラインで声明を発表しました。ダミアーノは、自分たちの勝利を奪おうとするすべての批判者を黙らせるために、薬物検査を受けることに同意しました。

「僕たちが “ロックバンドである” というだけで、あんなことが起こったと思うよ。ロックバンドというと、ドラッグをやって、酔っ払って、一日中セックスをしているようなステレオタイプがあるけど、実際にはそんなことはないんだかは。僕たちは、自分たちが好きなことに努力を惜しまない普通の4人だよ。恥ずかしかったし、馬鹿げていたけど、これもゲームの一部なんだろうね。自己満足に浸るなんてくだらないけど、実際パフォーマンスは良かったからね。信用を下げたかったんだろう。優れている人ほど批判される。そう考えるようにしたよ」

Victoria はバンドを守る気持ちと、自分たちと同じように疑惑に傷ついた人たちへの情熱を同居させています。

「驚いたのは、私たちが何もしていないことを知っている人たちからの怒りと反発だった。だから私たちはただとても幸せだったし、今もそうよ。たとえ誰かがそれで私たちを悲しませようとしたとしても、通用しなかったわね!」

アルバム全体のすべての歌詞が、外部からの意見や共同作業ではなく、Damiano、Victoria、Thomas、Ethanの4人だけで構成されていることは、そのままバンドの芸術性を物語っています。クリエイティブ・コントロールは、 MÅNESKIN が決して手放すことのない至宝。胸の内に秘めた光を解放することで、楽曲は可能な限り彼らの真の姿を映し出します。

「最初から、自分たちが感じていることを音楽で表現したいと思っていたよ」と Thomas は回顧します。「自分たちが何をしたいのか、自分たちのやり方がわかっていたからね。誰かに曲を作ってもらって、それを自分たちに与えるのではなく、自分たちが何かを表現して、それを人々と共有したいから曲を作る必要があるんだよね」

Ethan もこの気持ちに同意します。「僕たちの音楽を聴いて、理解してもらい、そして見に来たいと思ってもらえれば幸せだよ。僕たちは、コンサートに来てくれる人たちと最もつながりを持てると感じている。それは、多くのエネルギーを共有し、みんなと交流できるから。曲を作るたびに、ライブで演奏したときにどうなるかを考えるよ。チャートや Spotify などで起こったすべてのことを考えれば、世界のすべての国で演奏して、みんなに会うことも不可能じゃないよね」

本当に久しぶりに現れた華々しいロックスター。それでも等身大の4人の気持ちは一つです。

「僕たちはただの4人の友人で、好きなことをやっているだけだし、このまま楽しく続けていきたいだけなんだよね。この4人がいるから、ラッキーなんだよ」

参考文献: CLASH MAG: In Conversation: Måneskin

THE GUARDIAN:Eurovision winners Måneskin: ‘Cocaine? Damiano barely drinks beer!