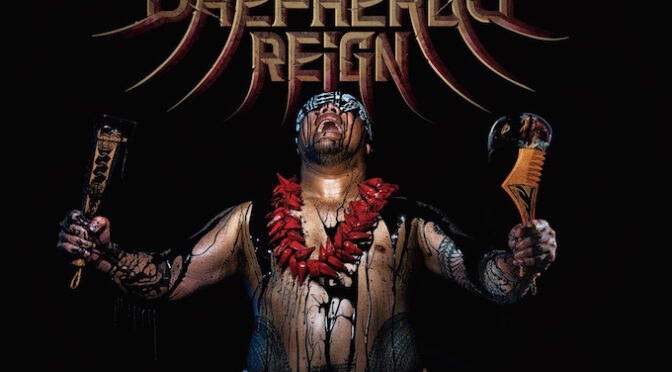

COVER STORY :SHEPHERDS REIGN “ALA MAI”

“We Were Drawing Energy From The Ground, But For The Band, It Will Be Drawing Energy From Our Ancestors, Which Is One Of The Main Ideas That We’re Trying To Portray In Our Song.” VIDEO

ALA MAI

ハカとはサモアのラグビー・チームがピッチで他の選手たちを圧倒する前によく耳にする、ポリネシアの男たちが叫び踏み鳴らす音魂です。SHEPHERDS REIGN はその自らのルーツがあまりにヘヴィ・メタルであることを、誰よりも感じていました。2019年12月に彼らはそのミッションを遂行し、ハカとメタルの共演はすぐに大きな波を起こしました。太平洋の怪物のようなシングル “Le Manu” は現在、YouTube で300万回以上の再生回数を誇り、Spotify でもほぼ同数のストリーミングを記録しています。母国ニュージーランド以外ではあまり注目されていなかったバンドが、ほぼ一瞬にしてブレイクを果たしたのです。

VIDEO

最新作 “Ala Mai” には、間違いなく以前よりも成長を果たした彼らの姿が刻まれています。このアルバムには、SHEPHERDS REIGN のオンライン・ヒットが収録されているだけでなく、グルーヴ・メタルで彼らの文化や私生活をより深く掘り下げているのですから。

重要なのは、SHEPHERDS REIGN のメタルには、ポリネシアの文化遺産だけではなく、クラシックやポップスからの影響も含まれている点です。

VIDEO

Filiva’a と Oliver は、クラシック音楽を始めた後、”ロックとメタルの影響を受けた” 自分たちの音楽を創ることに目を向けました。

バンド名にも、サモアの哲学が込められています。

VIDEO

曲のタイトル “Ua Masa’a” は、サモア語で直訳すると “こぼれた” という意味になります。

サモアの戦士に捧げられた楽曲も。

VIDEO

“The World Breed” や “Cold Summer Night” では都会に生きる現代人のライフスタイルに疑問を呈します。

そうして命は続いていきます。”Samoa Mo Samoa” には命をかけて強敵から国を守った祖先に対する感謝と敬意が溢れています。

参考文献: NZ MUSICIAN:SHEPHERDS REIGN: DRAWING ENERGY FROM THEIR ANCESTORS

DECIEBEL MAG: TRACK BY TRACK

PROMPRIALRADIO: SHEPHERDS REIGN