EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH CRISTIANO FILIPPINI OF FLAMES OF HEAVEN !!

“Power Metal and AOR must be about love, positivity, inner strength, battles that take place inside and outside of us, and a sense of justice. So I think Knights of the Zodiac represent not only my favorites, but also perfect examples of how to convey this message.”

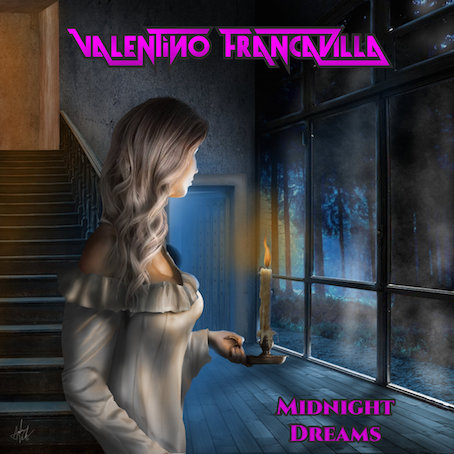

DISC REVIEW “SYMPHONY OF THE UNIVERSE”

「パワー・メタルやAORは、愛、ポジティブさ、内なる強さ、自分の内外で起こる戦い、そして正義感について語らなければならないと思う。同時に、”聖闘士星矢”、”北斗の拳”、”ドラゴンボール”、”ベルセルク” といった日本のアニメも、僕のお気に入りであるだけでなく、そうしたメッセージを伝える完璧な作品でもあると思う。だからこそ、このアルバムが日本の漫画やアニメのファンに届くことを心から願っているんだよ」

仲間を信じ合う “友情”、目標達成のため苦難に耐え励む “努力”、そして最後まで諦めず勝利を目指す “勝利”。80年代から90年代にかけて、日本のアニメや漫画はそうしたポジティブでストイックなムードにあふれていました。まだまだ暴力や抑圧、不条理が蔓延していた当時の学校や子供の社会で、私たちはそうした “エンターテイメント” から、前向きな生き方や優しさ、倫理観を学んでいたのかもしれませんね。

それからおよそ30年。当時のアニメや漫画で育った子供たちは成熟し、さまざまな分野でその影響を発揮するようになりました。その波は日本国内に止まりません。イタリアの Cristiano Filippini 率いる FLAMES OF HEAVEN もそうしたアーティストのひとつ。彼らはアートも生き方も複雑を極める現代で、愛や友情、正義といったいつの世も変わらぬ不変の真理にコスモを燃やしています。そのための乗り物として、パワー・メタルや AOR は完璧な “ペガサス”。なぜなら、パワー・メタルのファンタジーはいつの時代もそうしたポジティブな心に寄り添ってきたのですから。

「”聖闘士星矢” にインスパイアされたアルバムの全曲は、最初のシリーズ “サンクチュアリ編” のいくつかのシチュエーションを描写していると言える。曲のタイトルにも登場するフェニックスの一輝やジェミニは間違いなく、漫画の中で最も魅力的で重要で複雑なキャラクターの2人だからね。 しかし、僕のお気に入りのキャラクターは、星矢、紫龍、シャカ、そして童虎だ。 強さ、前向きさ、そして星矢は別としてバランスと知恵の良い例だからね」

“ペガサス幻想 そうさ夢だけは 誰も奪えない心の翼だから”。この数小節、数文字に私たちは何度助けられたことでしょう。イタリアに生まれた Cristiano もこの聖闘士星矢の美しき理想、夢、ストーリーに魅了され、大人になった今、その世界をパワー・メタルで描くことを決意します。

「もちろん “ペガサス幻想” は知っているし、素晴らしい曲で、まさにアンセムだよね。”聖闘士星矢” の公式サウンドトラックには美しい曲がたくさん収録されている。 それに、オーケストラのインストゥルメンタルにも信じられないほどインスパイアされている。傑作だよ」

普段はクラシック・アンサンブルのための作曲に注力している Cristiano。だからこそ、”Symphony of the Universe” は、サンクチュアリのサーガを描くに十分な壮大さと情熱を兼ね備えています。もちろん、イタリアの偉大な先人 RHAPSODY の血をひくクラシカルなパワー・メタルの一撃は強烈ですが、同時にイタリアが誇る Frontiers Music の流れを汲むメロディック・ハードな旋律美も内包し、ワグナーのオペラをメタルに仕立てたような長尺曲も見事。Cristiano はクラシックの作曲プロセスをそのままメタルに持ち込むのではなく、クラシックの世界からメタルを俯瞰し手を加えることで、他のアーティストとは一線を画す存在となり得ています。

同郷 TEMPERANCE の Marco Pastorino が張り上げる歌声はペガサスに乗って駆け上がり、達人 Michele Vioni のギターは廬山昇龍覇の滝の流れの如く流麗。そして Cristiano が指揮を取る鍵盤とオーケストレーションのネビラチェーンはあまりにも純美。ここには、ファンタジックでポジティブなメタルに求められる要素すべてが詰まっているのです。

今回弊誌では、Cristiano Filippini にインタビューを行うことができました。「音楽、特にこのジャンルは、人々の生活を向上させるために大いに役立つと思う。僕の音楽がどれだけ人々が困難な時期を乗り越えるのを助け、今日まったく狂っているように見えるこの世界の灰色を取り除くことができたかについて、多くのメッセージをもらうからね。僕たちは善の戦士なのだから戦わなければならないし、あきらめてはならない。人生は時に厳しいものだけど、戦うための武器はある。そのひとつが、こうしたアートなんだよ」 どうぞ!!

CRISTIANO FILIPPINI’S FLAMES OF HEAVEN “SYMPHONY OF THE UNIVERSE” : 10/10

INTERVIEW WITH CRISTIANO FILIPPINI

Q1: First of all, what kind of music did you grow up listeningto?

【CRISTIANO】: First of all, I would like to say hello to all our Japanese fans and readers, I am very grateful to your Country. I generally listen to everything good from the late 70s to the 2000s, rock, pop, metal, soundtracks, electronic music. Then I think after that date the quality of the music dropped a lot. Few bands have caught my attention in recent years.

Q1: 本誌初登場です!まずは、あなたの音楽的なバックグラウンドからお話ししていただけますか?

【CRISTIANO】: まずはじめに、日本のファンのみんな、読者の皆みんな、こんにちは! 僕は70年代後半から2000年代まで、ロック、ポップス、メタル、サウンドトラック、エレクトロニック・ミュージックなど、いいものは何でも聴いてきた。その時代に比べて、今は音楽の質がずいぶん落ちたと思う。 近年、僕の関心を引いたバンドはほとんどいないよ。

Q2: I was very impressed when I heard your guitar! The tone is so beautiful and the crystalline shimmer shines through in your fast and unique playing! In fact, what guitarist was your hero?

【CRISTIANO】: I have the opportunity here to clarify something. In Flames Of Heaven I take care of practically everything, I compose all the music, the lyrics, the vocal lines, I take care of the arrangements and orchestrations. I also compose the bass and drum guidelines. As for the guitar, I compose the rhythms and some slower, more melodic solo lines. For everything else, that is, the virtuoso solos and the beauty and perfection of the lead guitar, it is all thanks to Michele Vioni. He’s one of the best guitarists in the world, and he records the guitars for now, while I record the keyboards in the studio. Live instead I will be the rhythm guitar who will also take care of some solo. But the guitar hero is him.

Q2: あなたはギタリストでオーケストレーターだそうですが、この作品はギターのトーンがとても美しく、まるでクリスタルのような煌めきが、ファストでユニークなプレイに輝いています! あなたのヒーローはどんなギタリストだったんですか?

【CRISTIANO】: ここではっきりさせておきたいことがある。FLAMES OF HEAVEN では、実質的に僕がすべてを担当している。すべての楽曲、歌詞、ヴォーカル・ラインを作曲し、アレンジとオーケストレーションを担当しているんだ。 ベースとドラムのガイドラインも僕が作曲しているよ。

ギターに関しては、リズムと、よりスローでメロディアスなソロラインを作曲している。 それ以外のすべて、つまりシュレッド的なソロやリード・ギターの美しさと完璧さは、すべて Michele Vioni のおかげなんだ。彼は世界最高のギタリストの一人で、今のところ彼がギターを録音し、僕はスタジオでキーボードを録音している。 ライブでは僕がリズム・ギターを担当し、ソロも担当する。 でもギター・ヒーローは彼なんだ。

Q3: Still, “Symphony of the Universe” is a masterpiece ofpower metal, combining great melody, technique, andfantasy! Italy has an excellent power metal tradition,including Rhapsody and DGM. Do you have such blood inyour veins?

【CRISTIANO】: As for Rhapsody, in the classic lineup, I think they were unrivaled in their genre. DGM I think they are the best Italian prog band and beyond. By the way, they are my friend Simone Mularoni’s band, who, working with me for six months, mixed and mastered “Symphony Of The Universe.” And they’re also the last band I saw live, they played in my city a month ago. I think these two examples, added to us and 3/4 other bands, represent the best that Italian power and related metal can offer. The first Rhapsody influenced me a little, while I discovered DGM a few years ago and they also make a different genre than ours, progressive metal. They both do a different genre than us anyway.

Q3: それにしても、”Symphony of the Universe” は、素晴らしいメロディ、テクニック、ファンタジーを兼ね備えたパワー・メタルの傑作ですね! イタリアには、RHAPSODY や DGM など優れたパワー・メタルの伝統がありますが、あなたにもそうした血が流れているのでしょうか?

【CRISTIANO】: RHAPSODY に関しては、クラシックのラインナップでは、このジャンルで他の追随を許さなかったと思う。 DGM は最高のイタリアン・プログ・バンドであり、そのジャンル以上の存在だと思う。

ところで、DGM は僕の友人 Simone Mularoni のバンドで、6ヶ月間僕と一緒に働き、”Symphony Of The Universe” のミックスとマスタリングを担当してくれた。 そして、彼らは僕が最近ライブを見たバンドでもある。一月前に僕の街で演奏したからね。

この2つのバンド、それに僕らと他のバンドも加えて、イタリアのパワー・メタルとそれに関連するメタルが提供できる最高のものを表していると思う。RHAPSODY は僕に少し影響を与えたし、DGMは数年前に知ったんだけど、彼らもまた僕らとは違うジャンルのプログレッシヴ・メタルを作っている。 とはいえ、彼らは僕らとは違うジャンルをやっているけどね。

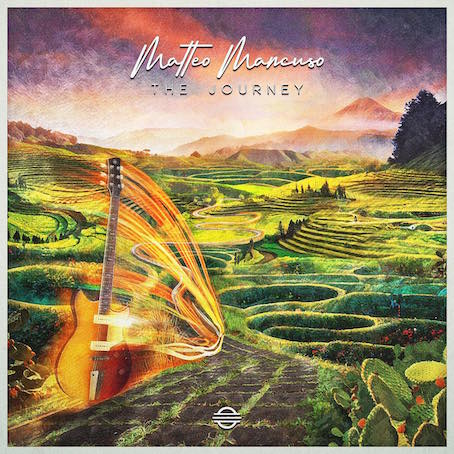

Q4: I am very glad to know that this album is inspired bySaint Seiya! The artwork also features Pegasus andconstellations, what part of that anime inspired you andwhat story did you draw from it?

【CRISTIANO】: I became very fond of “Saint Seiya”, on the cover I wanted to combine some elements, “Saint Seiya”, “Masters Of The Universe” and other religious elements dear to me, such as the cross that is in the Flames Of Heaven logo and the angels from the first album (small on the left). He could ideally represent the first knight of Pegasus, not Seiya but the warrior who first donned the armor and ideally rode the Pegasus. I would say that all the songs on the album that are inspired by this manga describe some situations from the first series “Sanctuary”.

Q4: このアルバムが “聖闘士星矢” にインスパイアされていると知って、とても嬉しく思っています! アートワークにもペガサスや星座が描かれていますが、あのアニメのどの部分からインスピレーションを受けて、どんなストーリーを描きましたか?

【CRISTIANO】: 僕は “聖闘士星矢” がとても好きだから、ジャケットには “聖闘士星矢”、”Masters Of The Universe” 、そして FLAMES OF HEAVEN のロゴにある十字架やファースト・アルバムの天使たち(左の小さい方)など、僕にとって大切な宗教的要素を組み合わせたいと思った。

主人公は理想的にはペガサスの最初の騎士といえる。星矢ではなく、最初に鎧を身にまとい、ペガサスに乗った戦士だ。”聖闘士星矢” にインスパイアされたアルバムの全曲は、最初のシリーズ “サンクチュアリ編” のいくつかのシチュエーションを描写していると言えるだろうね。

Q5: Speaking of Saint Seiya, the theme song Pegasus Fantasy(R.I.P. Nob) is like a chant for those of us who grew up onthat anime. Are you influenced by such anime theme songs and game music?

【CRISTIANO】: Of course I know “Pegasus Fantasy” and it’s a wonderful song, a real anthem. There are many beautiful songs on the official “Saint Seiya” soundtrack. Plus the orchestral instrumentals are incredibly inspired. Masterpieces. Besides that, my favorite song is “Dead Or Dead” from the “Hades” series. Stunning. Changing anime naturally here is very famous and appreciated “Tough Boy” by Tomcat from the second series of “Hokuto No Ken”. On average, Japanese symphonic and video game composers are very good. Of course, I’m also very attached to Konami’s Castlevania series.

Q5: “聖闘士星矢” といえば、主題歌の “ペガサス幻想”(R.I.P. Nob)は、あのアニメで育った私たちにとっては聖歌のようなものです。 そういったアニメの主題歌やゲーム音楽からも影響を受けているんですか?

【CRISTIANO】: もちろん “ペガサス幻想” は知っているし、素晴らしい曲で、まさにアンセムだよね。”聖闘士星矢” の公式サウンドトラックには美しい曲がたくさん収録されている。 それに、オーケストラのインストゥルメンタルにも信じられないほどインスパイアされている。傑作だよ。

それ以外に好きな曲は “黄泉がえり” シリーズの “Dead Or Dead”。素晴らしいよね。アニメなら、やはり “北斗の拳” 第2シリーズから TOM★CAT の “Tough Boy” だね。 日本のシンフォニックやゲームの作曲家はとても優れている。もちろん、コナミの “悪魔城ドラキュラ” シリーズにも愛着があるしね。

Q6: Phoenix and Gemini appear in the titles of yoursongs, but what characters and stories do you like inSaint Seiya?

【CRISTIANO】: I wrote those two songs, how much drafts, now over twenty years ago and it wasn’t a rational choice. It was natural to talk about them. They are definitely two of the most fascinating, important and complex characters in the manga. But my favorite characters are Seiya, Shiryu, Shaka and Dohko. Examples of strength, positivity and apart from Seiya aha, also balance and wisdom.

Q6: 曲のタイトルにもフェニックスとジェミニが出てきますが、”聖闘士星矢” ではどんなキャラクターやストーリーがお気に入りですか?

【CRISTIANO】: この2曲を書いたのはもう20年以上も前のことで、どれだけの原案を書いたかわからないけど合理的というよりも、彼らについて話すのはむしろ自然なことだったからね。

彼らは間違いなく、漫画の中で最も魅力的で重要で複雑なキャラクターの2人だからね。 しかし、僕のお気に入りのキャラクターは、星矢、紫龍、釈迦、そして童虎だ。 強さ、前向きさ、そして星矢は別としてバランスと知恵の良い例だからね。

Q7: You have a great love for other Japanese anime andmanga such as Hokuto No Ken, Dragon Ball, and Berserk,and I think the positive power, courage, and fantasy ofthose anime to be very much in line with power metal.How about you?

【CRISTIANO】: Exactly like that. Power Metal and AOR must be about love, positivity, inner strength, battles that take place inside and outside of us, and a sense of justice. So I think the anime you mentioned represent not only my favorites, but also perfect examples of how to convey this message. I really hope this album reaches fans of the manga and anime you mentioned.

Q7: あなたは “北斗の拳” や “ドラゴンボール”、”ベルセルク” といった日本のアニメや漫画が大好きなようですが、そうしたアニメのポジティブなパワーや勇気、ファンタジーはパワー・メタルに通じるものもありますよね?

【CRISTIANO】: まさにそうだね。パワー・メタルやAORは、愛、ポジティブさ、内なる強さ、自分の内外で起こる戦い、そして正義感について語らなければならないと思う。 だから、君が挙げたアニメは、僕のお気に入りであるだけでなく、そうしたメッセージを伝える完璧な作品でもあると思う。このアルバムが、日本の漫画やアニメのファンに届くことを心から願っているんだよ。

Q8: With Covid, war, and division, the world has beengetting darker and darker since the beginning of the 20s. For the marginalized and oppressed people, power metal fantasy seems to be a great escape. Would you agree?

【CRISTIANO】: Absolutely, I think that music, and especially this genre, can help a lot to improve the lives of others. I get numerous messages about how much my music has helped people get through difficult times and take away the grayness of this world, which today seems totally crazy. We must fight because we are the warriors of good and we must not give up. Life is sometimes hard but there are weapons to fight with, and one of them is art.

Q8: パンデミック、戦争、分断と、20年代初頭から世界はどんどん暗い場所となっています。そんな世界で疎外され、抑圧された人々にとって、あなたの生み出すパワー・メタル・ファンタジーは素晴らしい逃避場所のようにも思えます。

【CRISTIANO】: 音楽、特にこのジャンルは、人々の生活を向上させるために大いに役立つと思う。僕の音楽がどれだけ人々が困難な時期を乗り越えるのを助け、今日まったく狂っているように見えるこの世界の灰色を取り除くことができたかについて、多くのメッセージをもらうからね。

僕たちは善の戦士なのだから戦わなければならないし、あきらめてはならない。人生は時に厳しいものだけど、戦うための武器はある。そのひとつが、こうしたアートなんだよ。