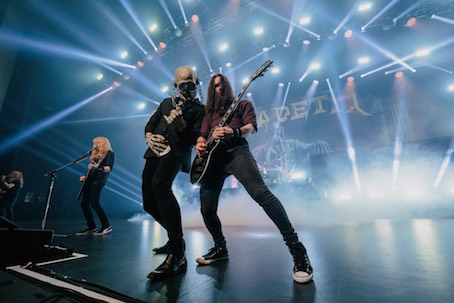

COVER STORY : MEGADETH “MEGADETH”

“The body will disappear, but the legend will remain. And the music will go on forever”

MEGADETH

「肉体は消えるが、伝説は残る。そして音楽は永遠に続いていく…」

スラッシュ・メタルの最前線で40年間戦い続け、MEGADETH は壮大な別れの挨拶の準備をしています。

64歳のメガデスのリーダーは、不屈の男。テコンドーと空手の黒帯を持つ男であり、人生のどん底の時期からスラッシュ帝国を築き上げた男であり、2020年に咽頭がんを克服した男。そんな男が、腕の負傷やガン診断ではなく、なぜ今 MEGADETH の終焉を決めたのでしょうか?

「咽頭がんや首の癒着、腕の麻痺みたいな病気に悩まされると、ほとんどの人は立ち止まると思う。ほとんどの人は恐怖を感じるだろう。でも俺は一歩下がって、態勢を立て直していった。なぜなら、これが俺のやりたいことだから。それでも、いつかは最後のショーの時が来ることは分かっている」

Dave が薬物とアルコールへの依存症を克服し、癌の回復が未だ “進行中” であることを考えると、60歳に到達したこと自体、驚くべきことなのかもしれません。

「俺は長寿とかには囚われていないし、80代になるまでプレイできるアーティストの一人でもある。それでも、人は生きていつか死ぬということを覚えておかなければならないんだ。だから俺は、これから自分自身の世話をする必要があるんだよ」

これが MEGADETH 最後のアルバムになるというきっかけやひらめきの瞬間はありませんでしたが、家庭、そして頂点のままやめるという引き際の美学がそこにはありました。

「俺は手に問題を抱えている。手の真ん中にデュピュイトラン拘縮と呼ばれるものがあってね。これから指が内側に曲がっていくんだ。だから、スタジオに戻って何かをしようとしてできないよりは、自分の最高の作品を作ってリリースし、トップに立ったままやめたいんだ。それに俺たちは皆、そばにいてほしい家族や家庭生活を持っている。成功を追い求めているとき、すでに恋愛関係にあることがよくあると思うが、名声を追うために幸せを道に捨ててしまうなんてあるべきではない。それは俺にとって悲劇でしかないんだ」

手の状態はあまり良くないようです。

「正直なところ、俺の手の状態はまだプレーできるが、これから病気が進行すればどうなるか分からない。でも、俺たちがプレーする意思がある限り、俺はできる限り長くプレーするつもりだよ。そしてそれが続くことを願っている。

クレイジーなことに、ツアーが予約されているのにもうプレーできなくなって、誰かにプレーを頼まなければならなくなったらどうしようかとずっと考えていたんだ。そして、俺はそのアイデアが気に入らなかった。それは俺ではない。だから俺は最後の瞬間までプレーするつもりだ。そして、プレーできなくなったら、そのときに止めるつもりだ」

このセルフ・タイトルのアルバムのレコーディングが進むにつれて、これが MEGADETH の総仕上げとなるという会話が本格的に始まり、だからこそ、これが “素晴らしいアルバム” に仕上げることがより最優先事項になったといいます。加えて、Teemu Mäntysaari という新たな血が入ることで、この作品は新鮮に保たれることとなりました。実際、この作品における MEGADETH は、一周回ってファースト・アルバムに戻ったかのようなアグレッション、野心、そしてギターにおける挑戦心が感じられます。

「俺は Teemu に、このアルバムではとにかくソロをたくさんやる必要があると何度も言ったんだよな」

これが最後のアルバムになると言ったとき、バンドはどう反応したのでしょう?

「James Lomenzo は…彼は俺よりも年上なので、問題ないよ。彼は家でビデオ編集をしながらとても楽しい生活を送っているからね。MEGADETH にいることは彼にとって喜びだけど、彼には他にやることがあるからね。

Dirk Verbeuren は非常に魅力的なドラマーだから、バンドがなくなっても絶対に大丈夫だ。Teemu も同様。 Teemu はこのレコードで名を馳せることになる。

でもそうだね、この発表をしてからは本当に素晴らしい期間だった、なぜなら俺は彼らにこう言ったからね。”スタジオ・アルバムをもう作らないと言っているからといって、二度と演奏しないという意味ではないよ。またプレイしよう” ってね。それに俺たちは単なるアメリカのバンドではない。国際的なバンドだから、ワールドツアーを終えるまでに、おそらく3、4年はプレイすることになるだろう。だから、それもとても励みになる」

同時に、最後の総決算として、自伝的なレンズを通して彼らを見ることがさらに重要になっているのは間違いありません。たとえば、オープニング・トラック “Tipping Point” には、「お前の心に侵入する/音で怖がらせる/そこには存在しない声で/周りには誰もいない」という歌詞があり、まるで怒りの代償として誰かにつきまとっているように聞こえます。

「誰かのことを念頭に置いていたわけじゃない。誰かについて曲を書くと、その人そのものというよりも、その行動や不当な行為が問題になることがある。誰かと友情を築いてそれを捨てるのは、俺にとってとても大変なことだった。とはいえ、ここ何年にもわたって、メンバーやマネージャー、あるいはレーベルなど、組織にいた人々と深く関係のある曲はたくさんあったけどね」

たとえば、MEGADETH の2000年のベスト・アルバム “Capitol Punishment” は文字通り、バンドが7枚のレコードをリリースしていた以前のレーベル、キャピトル・レコードに向けたものでした。Dave はもともと、80年代半ばに彼らと契約した時は夢の実現であり、音楽業界で望まれるすべてを備えているレーベルだと信じていましたが、その印象は長続きしませんでした。

「ゲイリー・ガーシュという名前の新しいCEOが就任してね。彼は全員を解雇し、次の NIRVANA と契約したいと考えていた。なぜなら、彼は NIRVANA と契約した人だったから。俺らは終わりに向かって虐待を受けていて、そこにいるのがあまりにも楽しくなくなった。だからレーベルを去ったんだ」

“I Don’t Care” は Dave が口を閉ざすことのできなかった多くのことを列挙した楽曲。「お前は俺の言うことが気に入らない/でも俺は気にしないし従わない」これは、彼が何年にもわたって投石や矢に直面し、払いのけてきた後の信条のようなものを表しているのかもしれません。そしてそれは、OVERKILL がかつて “!!!Fuck You!!!” で示したように、自身のパンクな側面を強調することにもつながりました。

MEGADETH のパンクの影響は有名で、それはバンドの美しさの一部となり、彼らのサウンドに長い間組み込まれてきたスタイルの豊かなタペストリーの一部となっています。

「俺たちは、さまざまな音楽のかなり広範なカタログを持っている。右へ、左へ。ジャズであり、クラシックであり、パンクであり、メタルだった。しかし、それは常に MEGADETH の音楽だった。俺の声、俺たちのリフを聞くと、いつも MEGADETH だとわかったんだよ」

確かに、Dave の比類なき声は、おそらく “憎まれることもあり、崇拝されることもあるが、決して無視されることはない” という言葉で説明がつくのかもしれませんね。Dave の唯一無二の声は、彼らのサウンドの重要な要素で、型破りで賛否両論ですが、焦燥と怒り、灼熱と皮肉を交互に繰り返す非常に特徴的な楽器。

「歌っているときは裸だ。歌は後天的に得たものなんだ。初めて自分の歌を聞いたとき、”うわ、まったく歌手っぽくない、誰かがアジテートして叫んでいるみたいだ” と思ったね。俺は寝室でヘアブラシに向かって歌うような人間ではなかったけど、それでも歌い続けた。ギターが先で歌は次の重要事項だったけどね」

歌が Dave にもたらしたものを考えると、彼は今、自分の声を受け入れることができるようになったのでしょうか?

「受け入れるのには時間がかかったけど。なぜなら、俺は自分の歌を評価するとき、スタジオでやった素晴らしい仕事ではなく、ライブ・パフォーマンスのことを考えることが多いからね。たとえば、”Countdown to Extinction” には、俺のキャリアの中で最も大人な歌唱が収録されていた。その時点から、俺は歌うことを学び始め、音楽を聴いている人にとって歌うことがどれほど重要かを学び始めたんだ。映画 “パープル・レイン” の中で、クラブのマネージャーがプリンスのところに行って、”あなたの音楽を理解しているのはあなただけだ” と言うシーンがある。まあ、俺はそんな奴にはなりたくないけど、俺たちの音楽は楽しいものでありたいよ!」

歌詞の制作にはとても時間がかかりました。

「とても難しいプロセスだった。時間がかかったね。すぐにできた曲は “Hey, God?!” と “I Don’t Care” だけ。他のすべてを作るのは永遠にも思えたね。

ただ、俺は孫子の兵法が好きだから、”I Am War” は楽しかった。あと “Let There Be Shred”は、クリント・イーストウッドの “フィストフル・オブ・ドルラーズ” のようなギター対決を思い出させるので、書くのが楽しかった」

過激な歌詞や言動が時に物議を醸すフロントマンですが、自身を “右翼” 的だとは思っていません。

「俺はクリスチャンで、天使からのメッセージに応えているんだ。俺は法律に従うけど、右翼ではないよ。そして宗教よりもスピリチュアリティを大切にしている。俺は、宗教は地獄に行くのを恐れている人々のためのものであり、スピリチュアリティは地獄に行ったことのある俺たちのような人々のためのものだといつも言っているんだ」

“Ride the Lightning”。METALLICA の名曲の MEGADETH バージョンで Dave は、深い意味で過去を振り返っていることが分かります。

Dave と METALLICA との関係、そして、彼の過去のインタビューを読んだり、2004年のドキュメンタリー “Some Kind of Monster” を観たりした人なら誰でも証言できるように、Dave の脱退の状況とその余波を再評価しようとする数十年にわたる試みは、強迫観念に近いものになっている可能性があります。

しかし、Dave にとって、自分が携わった曲に取り組むことは、単にすべてが始まった場所に戻ることであり、”輪を閉じる” ことであり、”すべてが始まったところへの敬意を示すこと” なのです。

「カバー曲をやるなら、それ以上ではないにしても、少なくとも同等にうまくやらなければならない。でも、この曲は俺も書いたんだよな。だから他の人もそう言うと思うけど、俺に言わせれば、これはカバー曲ではないんだよ。完成したとき、俺たちは何人かの人々の前でこの曲を演奏したけど、俺たちの知っている多くの人は METALLICA やあの曲のファンなので、彼らは自分たちが何を聴いているのか、すべてを理解していた。そしてコンセンサスはほぼ同じだった。つまり、俺たちがふさわしいオマージュをしたということだよ。少なくとも同じくらい良い演奏ができたと思う。少し速くなったけどね」

とはいえ、”Killing Is My Business” の最後の曲 “Mechanix” で Dave は、”The Four Horsemen” が自分のものだと明らかに主張していました。今回も作品を締めくくるのは METALLICA の楽曲です。

「それはただのランダムだよ (笑) そんなつもりはなかった。正直に。嘘じゃない。失礼なことをしようとしていたわけじゃないんだ。俺は James Hetfield のギターを本当に尊敬しているし、Lars Ulrich は素晴らしいソングライターだと思う。彼らとの時間は本当に楽しかった。だから終わったときはとても辛かったんだ。これは俺が敬意を表し、輪を閉じていくことを表現した形なんだ」

“Ride the Lightning” をカバーすることを、METALLICA のメンバーとは話したのでしょうか?

「いや、期待していないよ。だけど、いつか彼らの意見を聞くことになると確信している。皆も知っているように、俺は彼らが好きだった。友人関係が再開されたとしても、俺はそれを受け入れるよ。あのときのことをもう一度振り返ってみると良いと思う。でも、俺たちが一緒に過ごした時間には、たくさんの傷や誤解があったから、過去のことを持ち出さないのは難しいだろうとも思っている。

起こる必要があるのは、MEGADETH と METALLICA のツアーだと思う。それだけさ。そうすればきっとすべてがうまくいくだろう。ぶらぶらすることもできるし、一緒に時間を過ごせる。でも、彼らが俺らみたいに実際にツアーをするわけではないことは分かっている。つまり、ツアーに出ると、本当にたくさんのショーを行うからね」

あまりにも長い歴史を経てから、誰かとの関係を再構築するのは本当に難しいことです。

「そうだね。やり直しだ。時々思うのだけど、恨みがあるときは、それを乗り越えることは実に難しい。個人的に、俺は恨みを乗り越えるのがかなり得意だと思うけど…でも分からない…サンフランシスコのカウ・パレスで一緒に演奏したのを覚えているけど、James は俺に “My Last Words” を演奏して欲しいと言ったんだ。彼のお気に入りの曲だから。それは本当にすごいことだと思う。ありがとう、James。好きな曲があると言ってくれて、本当に嬉しかった」

“Killing Is My Business” を書いてレコーディングしていた過去の Dave は、今の Dave のことをどう思っているのでしょう?

「彼は俺がまだ生きていたことに驚くだろう。そして、孤独から抜け出し、素晴らしい人たちに囲まれている。周りに良い人がいると素晴らしいね。俺は鍵っ子で、母親は離婚経験があり、すべてのひどいことを経験してきた。今、家族がいるのは素晴らしいことだ。俺には本当に強い家族がいて、仕事でも非常に優れたチームがいる。だから、人々に俺のことはこう憶えていてほしい。愛し、笑い、生きた人間だったということを」

孤独でひどい人生を送っていた Dave には、幸運にも 音楽という “ギフト” “才能” が贈り物として与えられていました。

「音楽は贈り物だ。俺は練習をしない。だから、これは明らかに才能なんだ。そして、これだけ長く演奏できて、どこからともなく曲を思いつくことができることも、明らかに才能だ。だから…まあそれが俺の見方だよ」

数年後に MEGADETH 最後のショーが行われるとき、メタルの灯火は確実に受け継がれていくのでしょうか?

「”Nevermind”, “Appetite For Destruction”, “Rust In Peace”, “Master Of Puppets” といったアルバムを聴いてからどのくらい経つ?ああしたレコードはもうリリースされていない。今では、レコードには良い曲が 1 曲入っているだけで、人々はトラックをスキップすることに慣れすぎている。それが悲しいんだ。なぜなら、何度も聴くと、もっとたくさんの意味があるように聞こえる曲がたくさんあるからね。

ずっと前に POLICE がどこかで演奏していたとき見たんだけど、彼らは楽器を外して、U2 のメンバーに手渡した。それは本当に正当な聖火の受け渡しだった。俺がギターを外して他の人に渡す時が来たら、それが誰になるかは分からないけどね。でもね、新世代のスラッシュ・ビッグ4が誕生する時が来たと思うよ」

実際、アルバム “Megadeth” を聴くと、崇高な音楽性に多くの疑問を引き起こす鋭い歌詞など、じっくりと吟味して聴くべき層が緻密に存在しています。その中には、”The Last Note” という最後のアルバムにふさわしくタイトルが付けられた最後の曲も含まれていて、そこで Dave は自身のバンドが達成したことを振り返り、その終結の言葉でキャリアを要約しています。”彼らは俺に金を与え、俺に名前を与えた/しかし、すべての契約は血と炎の中で署名された/だから、これが俺の最後の遺言、最後の冷笑である/彼らが来て、俺が支配し、今俺は消える”

「まあ、俺たちは本当に厳しい取り組みをしてきたよ。そして MEGADETH は40年間にわたって成功を収めてきた。今俺たちは、メタルファンが同人誌を交換していた時代の、初期のオーガニックな時代に物事が戻ったように感じているんだ。いつか俺たちの肉体は消滅するだろう。しかし、伝説は残る。そして音楽は永遠に続いていく」

REVOLVER :DAVE MUSTAINE ON FINAL MEGADETH ALBUM, METALLICA COVER, CLINT EASTWOOD INSPIRATION