COVER STORY : PARADISE LOST “ASCENSION”

“Ironically, miserable music is always the most fun to listen to and the most fun to write.”

ASCENSION

「雨が好きなんだ」

Nick Holmesは、惨めな気分でいる方が楽な場合が多いそうです。そして、PARADISE LOST の長いキャリアを少しでも追ってきた人なら、これは自明の理だといえます。1988年にヨークシャーのハリファックスで結成され、デスメタルとスラッジ、ドゥームの暗黒が融合した1990年のデビューアルバム “Lost Paradise” 、そしてゴシック・メタルの名となり、定義付けとなった続編 “Gothic” で世界にその名を轟かせて以来、彼らはつねに暗い雲に覆われ続けています。

彼らの最新作 “Ascension” は、だからこそ当然のように、まさにそんな、いつも通りの暗雲メタルです。つまり、PARADISE LOST は長年にわたりデスメタル、シンセ、アリーナ・ロック、スラッジ、ドゥーム、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルを巧みに操ってきましたが、彼らの中には常にダークな芯が宿っていたのです。

「ヨークシャーがなぜ悲惨なメタルの温床になっているのかはわからない。 暗い、悪魔のような工場や天候と関係があるのかもしれない。 スウェーデンも同じだ。 スウェーデンはとてもダークなバンドを何組か育てたが、あそこは天気もよく似ているんだ!

それに、狭い街だから、僕の母の寝室の窓から MY DYING BRIDE の Aaron Stainthorpe の家が見えたくらいでね」

言い換えれば、そうした暗い気候と地理が、彼らをメタル世界において特別な存在に押し上げたのです。ヨークシャーのアンダーグラウンド・レーベル、ピースヴィルが擁する “ドゥーム・ビッグスリー” の一つとして、MY DYING BRIDE、ANATHEMAと共に彼らは、悲しみに浸り、それを鍛鉄のような重厚さで表現する、実に英国的で異端で革新的なサウンドの構築に大きく貢献してきました。

晴れも嫌い。王道も嫌い。レジリエンス、反発力といえば聞こえはよいですが、Nick Holmes は天性の天邪鬼なのかもしれません。

「ヘヴィ・メタルが好きになったのは、メタルがみんなに嫌われていたからだ。 いつも嫌われていた。 反抗的な感じがした。町中でメタルが好きな奴は2人くらいしかいなかったかもしれない。それが好きだった。 自分の小さなチームを持っているような感じだった。僕らが考えていたのはそれだけだったんだ。目が覚めて、寝る瞬間まで。メタルとデスメタルのことしか考えてなかったんだ!」

その小さなチームは活動を続ける中で、Ville Valo のようなダークな音楽の実践者たちに多大な影響を与えるようになり、CRADLE OF FILTH, OPETH, GREEN LUNG, GATECREEPER など、様々に多くのバンドが PARADISE LOST の悲しみや暗がりにインスピレーションを見出してきたのです。

“Ascension” でその陰鬱さは、かつてよりも年老いた、今の Nick Holmes によって表現されています。

「人生、不幸、幸福、死、そしてそれらに伴うあらゆることを、50代半ばの男の視点から見ているんだ。僕が最後にアルバムを作ったのはいつだったか分からないが、それって40代後半の男の視点とは正反対なんだ。50歳になってから、時間がどこへ消えるのか分からなくなってしまった。本当に恐ろしい。学校の6週間の休暇は永遠に続くように感じたよね?でも今は6週間なんて一瞬だ!

ただ、人生観はあまり変わっていない。音楽も歌詞も相変わらず悲惨だ。物事に対してかなりシニカルなところがある。昔からずっとそうだ。死ぬのが特に怖くない。若い頃は怖かったけど、今は特に気にしない。だから、そこは変化だね(笑)。物事に対して…静かに楽観的になるのが好きなんだと思う。でも、歌詞でそれを表現することはあまりないけどね!」

ただし、皮肉たっぷりのユーモアのセンスも持ち合わせている Nick は、実は同世代の中ではかなりエネルギッシュで元気なほうだと自認しています。

「周りの人たちは、僕よりずっと暗くて嫌味な人が多いことに気づいた。仲の良い友達の多くが、本当にそういう風になって、すごく意地悪になった。実は僕はそこまでひどい人間じゃないと思うんだ」

暗い時代だからこそ、PARADISE LOST にファンは今も悲惨さを期待しているのかもしれません。

「人々は僕らがもっと惨めになることを期待しているはずだ (笑)。”Ascension” というアルバムのタイトルは、地上から天国までの道中で、より良い場所に昇っていくという信念と、死という報酬をテーマにしている。実生活では、人は多くの場合、人生唯一の報酬が死であるという事実にもかかわらず、生まれたときからより良い場所に到達しようと努力し、なぜかより良い人間になろうと努力するよね」

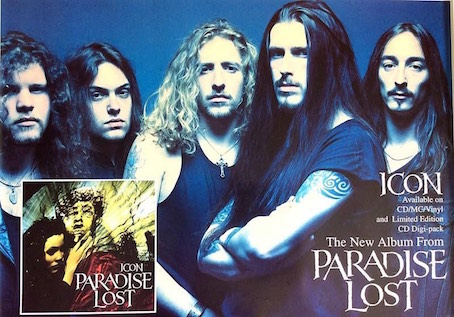

PARADISE LOST がどこへ行こうとも、たとえ曲自体は変わっても、あのほとんど喜劇的なまでの悲惨さはずっと付きまとってきました。圧倒的な初期を経て、彼らは1993年の “Icon” と大ヒットを記録した続編 “Draconian Times” でスタジアム・ゴスメタルに転向し、1998年の当時物議を醸した “One Second” とそれに続く “Host” では DEPECHE MODE 風のエレクトロニクスを披露。髪を切り、ギターを削ぎ落としました。そうして近年は、彼らのトレードマーク・サウンドに初期のエッジを融合させる才能を発揮しています。今や彼らは “完全に元に戻った” と Nick は言いますが、いずれにせよ、PARADISE LOST の個性は常にそこにあったのです。

「僕たちは今でもデスメタル・キッズなんだ。そのルーツは決して消えたことはない。髪型をちょっといじっていた頃でさえ、その頃は棚上げになっていただけで、今は確実に復活しているんだ。

僕はダークな映画が好きなんだ。僕はいつも同じ作品を勧めるんだけど、”The Hereditary 継承” だ。あの作品が公開されてから何年も経つけど、僕はまだあの映画を、現代ホラーの文脈において、本当にある意味不気味なものの一種のベンチマーク映画だと考えているからね。ヘヴィ・メタルにハマる前はホラーが好きで、だから VENOM のようなハードなバンドには自然とハマっていった。でも、あの頃のデスメタル・キッズは僕の中に今でもまだいるし、Greg の中にもいる。それは決して消えることはないんだ」

しかし、人々はそうした彼らのメタル魂を見抜けていませんでした。ある時期、彼らを終わった存在、つまりルーツから大きく離れすぎていると見なす者も多く存在したのです。文字通り、まさに “Believe In Nothing” の時代。

「奇妙な時代だった。インターネットもなかった。でも、もしネットがあったらネガティブなコメントが殺到して、サーバーがダウンしていただろう。

僕たちはかなり混乱していた。蜂がたくさん描かれたアルバム・カバーは覚えている。デザイン会社と仕事をしていたんだ。確か、OASIS の最初の数枚のアルバムをデザインした会社だったと思う。OASIS にとっては素晴らしい仕事だったけど、僕たちにとっては…とにかく奇妙な時代だった。あのカバーは、俺たちの脳内で何が起こっていたかを象徴しているような感じだったね。

今なら気楽にふらりと別の音楽に立ち寄って、普段の領域から少し外れたことをすることもできる。でも当時は、メタルを作るならメタルだけしか許されないような感じだった。それ以外のものを作ると、呪われてしまったんだ!

僕らのオリジナリティは演奏スタイルに現れることが非常に多い。 メタルは “創造性” に関してガラスの天井があり、ファンもあまり実験的なことを好まない傾向があったからね。でも僕にとっては、本当に曲がすべてなんだ。 力強い詩とコーラスがある良い曲を聴きたいんだ。 ギターの神様やヴォーカル・ジムナスティックスなどには興味がない。 最後はいい曲がいつも勝つんだから」

とはいえ、そうしたメタルにとっての異端な作品を残したことを、彼らは後悔してはいません。

「バンドを続けるのは散髪のようなもので、髪型を試行錯誤し続けても、最終的には若い頃と同じ髪型になる。つまり、失ったと思っていた興味が再び燃え上がり、また戻ってくるんだよな。

特に音楽の分野では、主にここ10年で、僕たちは戻ってきたような気がするね。古いサウンドや昔のデスメタルやドゥームメタルのバンドに対する新たな愛と懐かしさを本当に見つけたんだ。そして、この10年でそれを取り戻した。僕たちが “Host” を作ったとき、おそらくその頃、人生のより実験的な領域にいたんだよな。でも、そうだね、過ちではないよ。僕たちは常に直感に従い、自分の心に従い、その時に正しいと感じたことを書き、記録してきたんだよ」

“Icon” と “Draconian Times” のまさにアイコニックなゴシック・メタルこそが、PARADISE LOST の雛形だと考えている人は多いでしょう。

「”Icon” を(30周年を記念して)再レコーディングした時、実際にまた歌ったり演奏したりした。そうすることで、あのアルバムを作った頃、若い頃、どんなふうに曲を書いていたかを思い出したんだよな。ある意味、すごく刺激的だったし、このアルバムでは曲作りへのアプローチも変えたから。今、あのアルバムの何かをそのまま真似しようとしたわけではないんだけどアプローチが少し変わって、それがこのアルバムの多くの曲の形を作るのに役立ったんだ。もちろんあれからたくさんのことを経験して、たくさんのことを学んできたから同じじゃない。でも、あのアルバムのおかげで、”ちょっと待って。あの頃の雰囲気に近い曲を何曲か作ってみよう” って思えるようになったんだ。でも、このアルバムには “Shades Of God” の要素もあるんだよ。これは僕たちがずっと大好きだったアルバムだけど、あまり注目されていなかったからね」

PARADISE LOST がそうした時代の変化の中で、翻弄されながらも生き残ってこられたのは、”悲惨の達人” という評判を堅持しているからでしょう。その評判は決して揺らぐことはありません。

「VENOM が結成された頃は、彼らのことを何も知らなかった。”At War With Satan” を聴いて、すごく気に入ったんだ。”こいつらは一体誰だ?” って感じだったけど、頼りになるのは写真1枚だけだったからね。今は情報が豊富にあるから、謎は完全に消え失せている。どれだけミステリアスであろうとも、誰かがテスコで猫砂を買っているところを写真に撮るだろう」

35年経った今、Nick はバンドの揺るぎない成功の理由を “自分たちがやっていることを愛しているから”

であり、引退など考えたこともないと語ります。

「9時5時のちゃんとした仕事なんてしたことない。これがずっと僕たちの仕事で、僕たちの完全な中心なんだ。そして、この仕事がなくなったことは一度もない。だって、気を散らすものが何もなかったからね。 “ああ、こっちの方が稼げるんだ” って思えるような高給の仕事に就いて解散して、お酒とかが恋しくなって3年後にまた再結成するなんてこともないんだ」

こんなに長い間、陰鬱な音楽をやり続けられるのは、それが自分の知っている全てだからだと Nick は誇らしげに語ります。

「ある種、悲惨さが重なり合っているような感じだけど、その悲惨さの中に希望の光がある。映画を観て、すべてが暗くて悲惨なのに、誰かがその状況から抜け出す方法を見つけそうになるのを見るのが好きなんだ。でも、扉が閉まってしまい、もう逃げ場がない。そういうかすかな希望の光がほのめかされるのが好きなんだ。だから、曲全体を通して、実はすごく前向きな歌詞を入れることもある。そうすると、観客は “ちょっと待って、これ、前向きでいい感じ…いや、違う。いや、消えてしまった。また暗くなってしまった” って思うんだ」

“Ascension” もまさに暗さの中に救いがあり、しかしその救いが脆くも消えさって暗闇に戻る…そんなアルバムです。結局、PARADISE LOST はいつの時代も自然体の PARADISE LOST そのものなのです。

「僕たちにとっては自然なことさ。でも、光はちゃんとある。メランコリックに感じられるなら、それはある意味正しい道を進んでいるということ。必ずしも惨めな気分になりたいわけではないが、少しのメランコリーと少しの希望のきらめきがあっても構わない。名前は出さないけど、いくつかバンドを知っているけど、外見はすごく明るくて、自分たちも明るいバンドだとアピールしてる。でも、裏では今まで会った中で一番悲惨な奴らだよ!

僕らも明るくなったとは言わないけど、もう40歳も過ぎたしね。だから、もうあとは死ぬことしか考えられない!でも皮肉なことに、悲惨な音楽はいつだって聴いていて一番楽しいし、書いていて一番楽しいんだ」

来日公演の詳細はこちら。Evoken de Valhall Production

日本盤のご購入はこちら。Ward Records

WIKI METAL :Paradise Lost Interview: Nick Holmes talks about the band’s 37-year career.