COVER STORY : VAI “SEX & RELIGION” 30TH ANNIVERSARY

“At The Core Of All Religion And At The Core Of All Sex, There’s Love. It’s Just Interesting To See How That Gets Perverted And Transformed.”

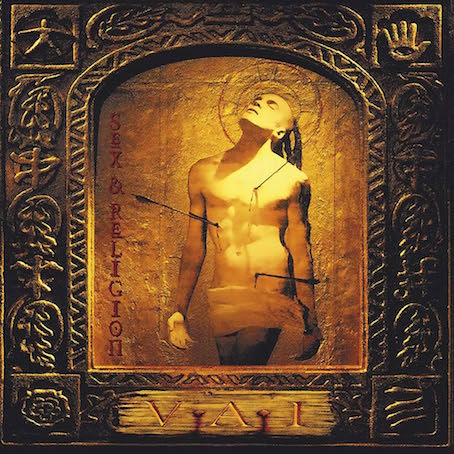

SEX & RELIGION

「”セックス” と “宗教” はとてもパワフルな言葉だ。”宗教のセックス” は、”Passion of Warfare” “戦争の情熱”のようなものだ。最も純粋な形のセックスは、2人の個人が意識の最前線で神との親密な関係を見出す場所なんだ。それは神聖な愛の行為だ。そしてもう一方の端には、欲望という倒錯がある。殺人のようなものまである。私たちの多くは、その中間に位置していると思う。

宗教も同じだ。宗教の基本は純粋なインスピレーションであり、ある個人が現れて神を悟り、その指示を世界に与えるところから始まった。しかし、それがエゴや関係者のニーズに合わせてねじ曲げられる。すべての宗教の核心には愛があり、すべてのセックスの核心にも愛がある。それがいかに曲解され、変容していくのかを見るのは興味深い。つまり、宗教は歴史上、戦争の最大の原因のひとつなんだよ。

誤解しないでほしいが、私はどんな宗教も非難しているわけではない。しかし、世の中には宗教やセックスで金儲けに走っている連中もいる。彼らはお金で希望の約束を売る。信じてほしいが、神の美しい青い地球上で、宗教的な変質者ほど危険なものはない。とにかく、私はこの2つのコンセプトに非常に興味をそそられる。それに、多くの人がセックスと宗教にこだわっているしね」

30年前の Steve Vai の言葉です。さて、彼は預言者でしょうか?それとも占星術師?とにかく、今やギター世界すべての人から敬われ、愛されるようになったギターの魔術師は、30年前の時点で倒錯した現代の暗闇を予見していました。特に、日本に住む私たちはつい最近、統一教会の横暴を目にし、DJ SODA の性被害を目撃したばかりです。Vai の言うように、核となるべきは愛、探るべきは要因であり、曲解の理由であるはずなのに、私たちはしばらく祭のようにSNSで大騒ぎして、被害者も加害者も焼け野原のごとく断罪して、そうしてすぐに何もかも忘れてしまいます。実際、このレコードのワーキング・タイトルは “Light Without Heart”、心なき光だったのですから。

最近日の目を見た Vai のバイカー・カルチャー作品 VAI/GASH のアルバムを差し置いて、Vai が唯一、リーダーとしてバンド形式で制作した “Sex & Religion” は真のゲームチェンジャーでした。それはもちろん、音楽的な革新性、多様性のみならず、扱ったテーマの深淵とも密接に関連しています。つまり、”Sex & Religion” は音楽とコンセプト、その両輪が激しく火花を散らしながらもガッチリと噛み合って、”ヘヴィ・メタルでも実験や哲学が可能” であることを証明した先駆的な作品だったのです。

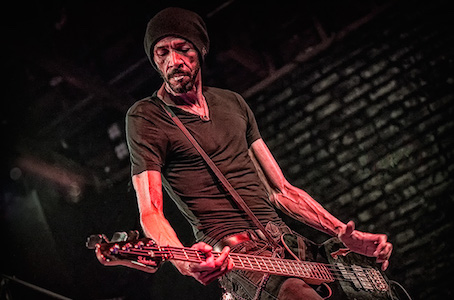

加えてこの7弦ギターの悪魔は、ベースの怪人 T.M. Stevens やドラムの名手、Terry Bozzio と意気投合してアルバムの異様な基盤を固めました。最後のピースは Devin Townsend。分身となるボーカルに選んだのは、20歳で、カナダのバンクーバー出身の無名のシンガー/ギタリスト。後に、STRAPPING YOUNG LAD やソロ・プロジェクトでメタル世界を背負う鬼才の発掘でした。

David Lee Roth のバンドや ALCATRAZZ, WHITESNAKE でプレイしてきた Vai は、派手で優秀なリード・シンガーを知らないわけではありません。キッズ・ロックの Bad 4 Good をプロデュースしたことで、レコーディング・スタジオでの若者のハイテンションに対する対処法も学んでいました。しかし、奔放で運動神経が旺盛な Devin には、事前の経験ではまったく歯が立たなかったのです。しかしこの噴火直前のキッズは、ダンテの地獄篇の最下層における迷える魂のように叫ぶことも、ゲーテのように神々しくもロマンチックに唄うこともできました。

「彼のギターケースにウンコをした。タッパーにウンコを詰めてギター棚に忍ばせたりね。感情的に未熟すぎてそんなやり方でしか不満を表せなかった。彼は唖然として、なんで…?って感じだったけど、今も見守ってくれてるよ」

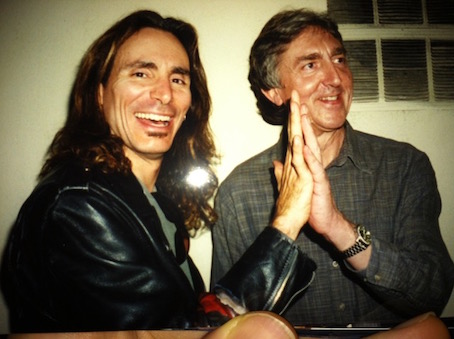

Vai が Devin に手を焼いたのは、Devin が Steve Vai 式裕福なロックライフが気に入らなかったから。それでも巨匠は決して匙を投げたりはしませんでした。そんな Vai の寛容さは、自身のヒーロー Allan Holdsworth に会った時の体験が元となっています。

「Allan はとても優しかった。とても優しく話しかけてくれた。もし自分が有名になったり、誰かから尊敬されたりしたら、こんな人になりたいって思ったんだ。だからこそ、今もそういう人間になりたいんだ。誰かに気を配り、興味を持ち、心配し、柔らかく、ね。完全に傲慢じゃない。僕は、路地にいる18歳か19歳の子供だったにもかかわらず、だ。そしてショーは驚異的だった」

“Sex & Religion” のほとんどの曲はメタル/ハードロック/ポップスの領域から始まりますが、Vai のトレードマークである破天荒なアックスワークに後押しされ、すぐにハーモニーやリズムが奇妙な方向へと逸脱していきます。”Frank Zappa のせいだよ” と巨匠は師匠の名をあげて笑います。

Vai がまだバークリー音楽院の多感な3年生だった頃、Frank Zappa はこの若いギタリストの天才的な献身ぶりを高く評価し、Zappa のバンドの複雑なアレンジをすべて書き写すという困難な仕事を任せました。Vai はその知識を手に、卓越した技術と才能、狂信的とも言えるほどの献身的な努力によって、偉大な存在へと上り詰めたのです。

“Sex & Religion” 以降、時に歌も活用しつつ魅惑のインスト・アルバムを連発することとなる Vai ですが、93年当時は歌モノに戻ることを自然な流れだと語っていました。

「コンセプトとしては、ヴォーカリストと、強力で明確なスタイルを持つプレイヤーたちと一緒にレコードを作りたかった。ロックの要素もありつつ、私が普段やっているようなひねりのあるものを作りたかった。そもそも、”Passion And Warfare” 以外は、ボーカルを使ってきたんだ。ボーカル・アプローチに戻るのは自然な流れだと思ったんだ。だからといって、今後私がやることすべてにボーカルが入るというわけではない。だから私はミリオンセラー・アーティストにはなれないだろう」

Devin Townsend はテープの山の中からまさに “発掘” されました。それは、Vai がかつて “David Coverdale ほど歌がうまい人はいないし、David Lee Roth ほどショーマンな人もいない。でも、両方のシンガーの長所を兼ね備えたシンガーが必要なんだ” と語っていたその要求を完全に満たす人物でした。

「ゴミ袋5つ分くらいのシンガーのテープがあるんだ。みんな素敵で、歌がうまくて、安全でいい曲を書くんだ。でも、Devin が作った “Noisescapes” というテープは、インダストリアルでヘヴィだけどメロディアスという、想像を絶するハードコアな音楽だった。テープを作ったときはまだ19歳だった。彼はそれを私のレコード会社(Relativity)に送り、私はその会社を通してそれを手に入れた。1分間そのテープを聴いた瞬間、彼は特別な人だと思った。私たちはタホの私の家に集まった。私と彼とエンジニアのリズだけで、雪の中を転がったり、ジャグジーでジャンプしたりした。彼には本当に素晴らしい、何にでも挑戦しようとするアティテュードがある。彼は本当に外向的で、素晴らしいリード・シンガーだった」

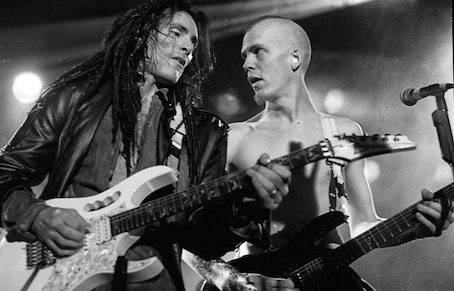

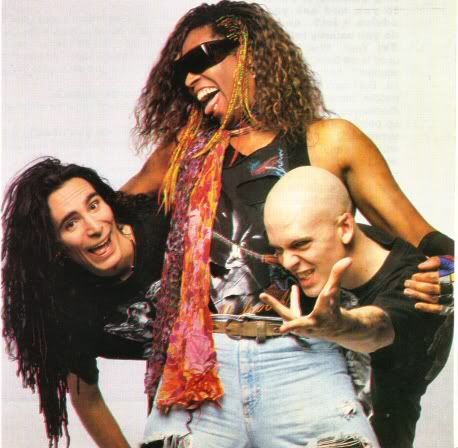

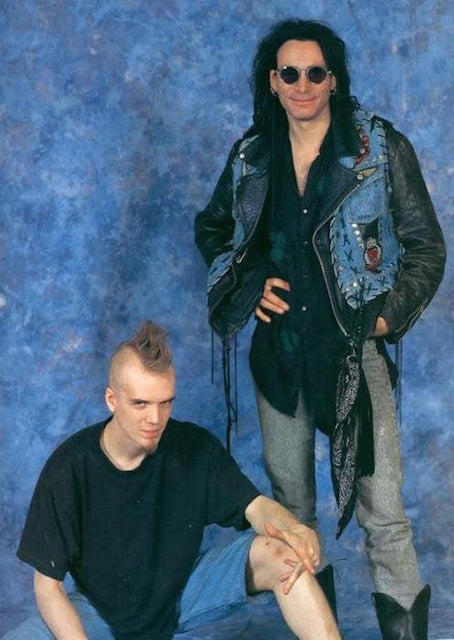

異形ドレッドの Vai と、全身にマジックで何かを書き散らしたスキンヘッドのイカれたサイコ野郎の組み合わせは衝撃的。パワーがあり、音域が広く、風変わりで、しかも独自のスタイルを持った Devin は、さながらドーピングをブチかました Mike Patton のように、Devin の言葉を借りれば “金玉で” 叫んでいました。さらに蓋を開けてみれば、Devin Townsend は素晴らしいリード・シンガーであるだけでなく、素晴らしいギタリストでもありました。

「彼は素晴らしいギタリストなんだ。本当に驚異的なスウィープをやることができる。彼はおそらくライブでたくさんギターを弾くだろう。でもこのアルバムでは、ギターは全部自分で弾いた方がいいと思ったんだ。将来的には、もっとライブ・ジャムを録音するかもしれない。でも、このアルバムがフュージョンみたいにならないように気をつけたかったんだ」

実際、Steve Vai はギター・インストの第一人者ですが、その楽曲のほとんどはフュージョンではなくあくまでロックやメタルです。

「まあ、私が言いたかったのは、悪いフュージョンもできるということだ。私にとってフュージョンはディスコと同じで、ある種のテイストなんだ。フュージョンは私の生い立ちの大部分を占めているし、フュージョンから得られる素敵な瞬間もあると思う。6分の曲の中で、特定の2小節のフレーズがとてもうまく機能しているとかね。でも、曲全体がギターソロで埋め尽くされ、蛇行するようなオーギュメント・ナインスコードで構成されてしまうと、典型的なフュージョンになってしまうからね」

たしかに、このリズム隊で典型的なフュージョンをやってしまうと、Steve Vai にしてはあまりに “安全” なコンセプトとなってしまったでしょう。

「T.M. Stevens については、スペインでジョー・コッカーと一緒にテレビ・コンサートで演奏しているのを見た。彼が演奏できることは知っていたが、あれほどうまく演奏できるとは知らなかったね。それに、彼は本当にうまくなりそうなルックスをしていた。Terry Bozzio は、ずっと一緒に仕事がしたかったんだ。ずっと好きなドラマーだった。彼は普段ロックンロールが好きではないから、このプロジェクトに参加させるのはとても奇妙な挑戦で、でも彼はやってくれた」

もちろん、Vai 自身の挑戦も継続して行われました。

「まあ、”Rescue Me Or Bury Me” という曲があって、これはギター・アルバムから最も遠いところにある曲なのに5分間も蛇行する長いギター・ソロがあるんだ(笑)。そこでは本当に奇妙なテクニックに触れていて、ある音をタップし、ワーミー・バーを引き上げて、バーを引き上げたままメロディーを弾くんだ。それからバーを押し下げ、バーを押し下げたまま演奏する。バーを上げたり下げたりしながら演奏する。これはとても難しい。見事なイントネーションが必要だしね。クールなのは、ギターではとても不自然に聞こえる音符のベンドが自然にできることだ。

あのソロの一番最初にやったもうひとつのことは、ピックの代わりに指で弾くことだった。そうすると、Jeff Beck にとても似ていることに気づいたんだ。同じ音でも、弦の太さでトーンが変わったりするテクニックも使ったね。”Touching Tongues” では、ハーモニクスとワーミーペダルを組み合わせて天空の音を創造したし」

Vai はギターを弾く際、自分を律するために瞑想をすることで知られています。

「まあ、みんな瞑想していると思うよ。私が瞑想を意識するようになったのは、Zappa のために採譜をしていたときだ。自分の心の別の部分を使っていることに気づいたんだ。意識がぶれることなく何かに集中すると、本当に新しい世界に入り込むことができる。テープ起こしをするときもそうだし、練習するときも、ギターのテクニックに集中する。気が散ることなく集中できたとき…それはとても難しいことだけど…望む結果を得ることができる。”Sex & Religion” には、瞑想の賜物である瞬間があったと思う」

ただし、瞑想もギターも、Vai にとっては手段の一つでしかありません。

「音楽は素晴らしいし、心から愛している。でも、それは私にとっては手段なんだ。私の目的は、ギターをファンタスティックに弾けるようになることではない。素晴らしい演奏に触れたことはあるよ。でも、ギターを弾くことは私にとって大切なことではあるけれど、人生で最も重要なことではないんだ。

もし私が手を失ったらどうなるだろう?培ってきたものすべて失う可能性がある。耳が聞こえなくなったり、目が見えなくなったり……。そしたらどうなる?ギターの腕前は?君には何がある?あるのは自分自身、つまり意識だけだ。だから、私の次の戦いはギターとの戦いではない。自分自身と自分の意識との戦いだ。それはいつも自分とともにあるものだから」

Vai の言うとおり、”Sex & Religion” の革新性はギター以上にそのコンポジションにあるのかもしれません。ロックやメタルでは通常聴くことのないハーモニーやモードが溢れているのですから。

「他のレコードやロックでは聴いたことのないようなモードが聴こえるだろう。例えば “Deep Down In The Pain” の最後、奇妙な誕生のシークエンス。何が起こっているかというと、子供が子宮から出てくるんだよ。神性の声を聞いたり、質問したり、奇妙なことばかりしている。でも、バックで聞こえてくるのは、私が考案した音階に基づいた荒々しい音楽なんだ。

私はそれを “Xavian” “ザヴィアン” スケールと呼んでいる。私がやったのは、12音列をキーボードでサンプリングして音を作ること。そこから、いろいろな音律を試すのが好きなんだ。(ヨーロッパの12音音階は、オクターブ間の周波数帯域を分割する1つの方法に過ぎない。他の文化や、ラモンテ・ヤングやウェンディ・カルロスといった作曲家の作品には、異なるシステムが存在する。現代のシンセサイザーの中には、別の音律を提供するものもある)

オクターブを9段階か10段階に分けた、さまざまな音階があって、私はそれを “フラクタル” と呼んでいる。”Deep Down In The Pain” の最後では、オクターブを16等分したスケールを使った。つまり、その中の各半音階は、従来の半音階とはちょっと違っていて、100微音階に対して60微音階なんだ。私はこれを半音階と呼ばず、”クエーサー” と呼んでいる。

その異なる音程が、この16音列から私が抽出した10音音階であるザヴィアン・スケールを作り出す。このスケールを使って和音を弾くと、まるで神の不協和音のようになる。ザヴィアン・スケールから広がる、ねじれた感情の世界を想像してみてほしい!私たち人間は、進化の過程で音楽によって形作られてきた。より多くの人がこのようなフラクタルの実験に没頭するようになれば、まったく違った感情の状態が生まれると思う。しかし、METALLICA がザヴィアン・スケールでジャムるのを聴くことはないだろうね (笑)。Kirk に16フレットのギターを貸すよ。普通のフレットの楽器ではこんなことはできない。オクターブまで16フレットのギターがあるんだ。スティーブ・リプリーが何年も前に作ってくれたんだ。彼はオクターブに対して24分割のものも作ってくれたよ」

一方で、”Sex & Religion” には類稀なるフックとポップ・センスが宿っています。

「あの “In My Dreams With You” のように、フックのあるポップなコーラスは、実は僕の友人でロジャー・グリーンウォルドという男が書いた曲からきているんだ。彼は本当に優れたギタリストであり、プロデューサーでもある。私が大学生の頃に彼が書いた曲の一部なんだけど、私はずっとこの曲で何かやりたいと思っていたんだ。

基本的に曲の構成は全部書き直したんだけど、それからデズモンド・チャイルドと一緒に歌詞を考えたんだ。デズモンドは本当にユニークな作詞家だ。彼は BON JOVI や AEROSMITH のようなバンドで大金を稼いだから、多くの人は彼のことをシュマルツ・ポップの帝王だと思っている。でも、彼は本当に何でもできるんだ。”In My Dreams With You” はこのアルバムに収録された彼との唯一の曲だけどね」

Devin は歌詞に関して何か意見を言ったのでしょうか?

「”Pig” は Devin と一緒に書いたんだ。すごくいい曲だよ。かなり奇妙な曲だね。”Pig” は、ある日MTVで BLACK CROWS を見ていて生まれたんだ。私は彼らが好きなんだよ。彼らが “Remedy” という曲を演奏していて、すごくいい曲だと思ったんだ。で、誰もが共感して一緒に歌えるような、ストレートな曲が必要だと思った。それで “Pig” を書いたんだ。

それに当時はよく PANTERA を聴いていたんだ。Dimebag Darrell は、私のお気に入りのギタリストになったよ。彼はどうかしている。カミソリの刃のような独特のトーンを持っている。

だから、このアルバムはおそらく現存するレコードの中で最もラウドなミックスになった。カオティックなハーモニーのフリー・フォー・オールだ。彼らが街に来たときに一緒にプレイしたかったんだけど、残念ながら私はその時街にいなかったんだ。

彼が TIN MACHINE と一緒に演奏するのを見たんだけど、今まで見た中で最も楽しいギター・コンサートのひとつだったよ。彼はとてもアウトなんだ。彼は本当にクレイジーで神経質なビブラートを持っている。もし彼が “Remedy” のような曲を書こうとしたら、おそらく “Pig” のようなレフトフィールドなものを書くだろうね」

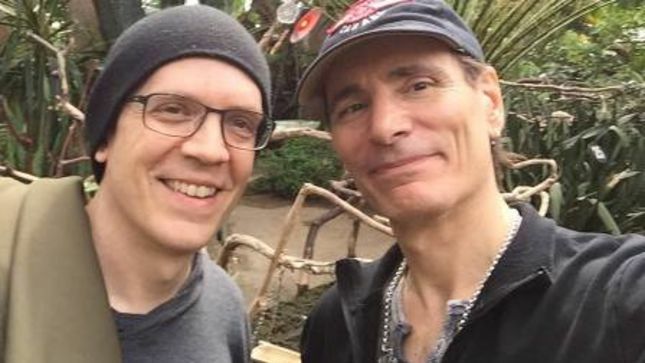

2人のクリエイティヴな巨人が集まれば、傑作が生まれると同時に、大量のカオスと対立も生まれるもの。「僕らはコインの裏表みたいなものなんだ。僕らは仲がいいんだけど、お互いに潰瘍を作ってしまうんだ」と1993年のインタビューで Devin は語っていましたが、近年 “Modern Primitive” での共演などで雪解けは確実に進んでいるようです。

「私たちは2人とも、自分たちの好きな音楽に対する強いビジョンと願望を持っている。”Sex & Religion” に取り組み始めた頃、私はそのビジョンにかなり集中していた。素晴らしいシンガーが必要で、Devin を聴いたとき、すぐに “この人だ!” と思った。でも、当時私は、これが私のビジョンであり、私が集中したいことという非常に厳格なアプローチをしていたから、曲作りやプロデュースに関して、クリエイティブなコラボレーションはあまりなかったんだよ。日本盤のボーナストラックの “Just Cartilage” と、Devin と私が一緒に書いた “Pig” 以外はね。実はこの2曲は私のお気に入りの曲で、私がコントロールを固く握っていたのを緩めたゆえに良いものができた。でも残念ながら、あの時は誰もが私の神経質な要求に従うことになった。当時は、Devin がどれほど才能があり、創造的であったかを理解していなかったんだ」

たしかに、Terry Bozzio も当時の “やりすぎ” な Vai の姿を鮮明に記憶してきます。

「Steve とは “Sex and Religion” で一緒に仕事したが、ちょっと問題があって、辞めさせてもらった。今でも仲は良いけどね。彼は仕切りたがるんだよ。俺とは音楽へのアプローチが全く違う。俺は即興を重んじる。彼はあらかじめ全部組み立てておいて、メンバーにいちいち指示する。なんだか工場で働いてるみたいな気分だった。ほとんど全ての小節ごとに喧嘩してたような感じで、ちっともクリエイティヴじゃなかったんだ」

Devin はしかし、Vai の当時の “コントロール・フリーク” ぶりを擁護します。

「ちょっとだけ悪魔の代弁をさせてもらえば、僕は当時19歳で、16歳のときに Steve のレコードを聴きまくっていた。両親の寝室で “クロスロード” を見て、大好きになったのを覚えているよ。Steve と一緒にやるとなったとき、それは僕にとって突然の公然の出来事で、だから彼と別のアイデンティティを持つことに必死だったと思う。僕は僕でありたかった。で、僕が持っていたのは、完全な好戦性だった。その多くは Steve とは直接関係なく、物事に対する自分の反応に関係している。”Sex & Religion” の経験を経て、僕は何かを誰かに指図されるのが嫌になった。その好戦的な態度が、最終的に STRAPPING YOUNG LAD になった。だから、僕の音楽的成長、そしてそのメンタリティに根ざした多くのことに大きく影響しているんだ。40代半ばになった今でも、20代前半の頃と比べれば、好戦的な感情はずいぶん減ったかもしれない。でも、すべてをコントロールするという点では、それに共感できる人がいるとすれば、それは僕もそうだ。だから、あの時 Steve がしたことは、そのビジョンのために必要なことだったと思う。同じ立場なら、僕もまったく同じことをしたと思うよ」

Devin に不満があったとすれば、それは音楽産業そのものに対してでした。

「僕は最初から、少なくとも自分の音楽的思考をまとめ始めたときから、音楽の本質は人間を超えたもの、ある意味で神聖なものに根ざしていると感じていた。そして、LAで突然、目が覚めたんだ。Steve のせいでも、彼の周りの人間のせいでもない。言ってみれば、音楽業界と俳優業界のせいだ。もちろん、そこには Steve のように努力して、地に足をつけた人も多い。だけど一方で、名声や地位、コネクションが幅を利かせているのも事実だからね」

Vai は “Sex & Religion” 以降の Devin の活躍に目を細めています。

「Devin の作品は多様だ。そして、その多様性の中に、声という糸がある。アンビエントのレコードであろうと、準カントリーのレコードであろうと、メロディーと Devin のプロダクション・サウンドの発泡性がある。すべてが美しく包み込まれている。私が最も注目したことのひとつは、Devin の音楽は、Devin の人生を通しての個人的な変容に深く根ざしているということだった。

例えば、”Truth”。私にとってこの曲は、おそらく Devin のカタログのどの曲よりも、ただ爆発している。Devin が今いる場所、そしてこの曲が今の Devin にとって何を意味するのかに折り合いをつけるために、この曲を再訪し、再録音したことはとても興味深い。音楽は、自らの内面を映し出す結果のようなものだから。浸透しているよ。Devin がやっていることを、多くのファンは本当に理解している。私自身、自分自身の成長の捉え方と類似している部分もあって、とても興味深いね。そのひとつは “Truth(真実)” にある。心の無知に身を委ねることで、真実が見えてくる。その言葉を口にするだけでも、そこにはたくさんの知恵が詰まっているよ」

Devin はこの30年で音楽業界が衰退して、”Truth” を見失い、”クソ” になったのは幸せな偶然だと考えています。

「ラジオを追いかける理由がなくなって、その時点で “さて、どうしよう?”という感じで。それは大きな重みから解放されるようにも思えた。架空のマーケットを喜ばせる必要がある?どうせ売れるものは売れるんだから、売れないものは売れないんだから、いっそのこと街に繰り出そう!みたいな感じ。僕の前では多くの “売春” が行われている。僕は絶対的な強迫観念を持つ完璧主義者で、これまで何一つうまくいったことがないし、これからもうまくいくことはないだろう。でもね、この苛立ちの底流が推進力になっているんだ」

Vai も目的は “売ること” ではないと同意し、音楽業界本来のあるべき姿を見据えます。

「私が気づいたのは、”Sex & Religion” の、あれだけの音楽をレコーディングしたとき、自分がいかに自由で無邪気だったかということだ。何の期待もしていなかった。自分以外の誰かを喜ばせようとしないでね。あの頃の私は、”自分を楽しませるために何ができるか?” だけを考えていた。ある面では、何年もの間、音楽業界から遠ざかっていた。なぜなら、それが何かを創作することの価値であり、まず重要なのは自分自身を喜ばせることだからだ」

参考文献: GUITAR WORLD:Steve Vai Discusses Devin Townsend and New Album, ‘Sex And Religion,’ in 1993 Guitar World Interview

PREMIER GUITAR:PG Exclusive! Devin Townsend Interviews Steve Vai