THE 30 MOST IMPRESSIVE ALBUMS OF 2023: MARUNOUCHI MUZIK MAGAZINE

1. EXTREME “SIX”

「EXTREME には、常に情熱がある。他のバンドと競争しているわけではなくて、いつも自分たちを超えるために努力しているんだ。そのための情熱さ。このアルバムにはそんな瞬間がある」

現代のメタルは多様でしょうか?YES。寛容でしょうか?YES。感染力、生命力、そして包容力に満ちたメタルの音の葉は、人種や宗教、文化、言語、ジェンダーといった世界中の壁を壊しながら伝播し、根付き、そして抱きしめます。そう、このファンタジーの世界は、暗くて厳しい2020年代の現実にとって完全無欠の逃避場所であり、抑圧や憂鬱から回復し立ち上がるためのレジリエンスを供給する力の根源でもあるのです。

では、なぜメタルにはそれほどの力、エネルギーが備わっているのでしょうか?その答えは、EXTREME とヌーノ・ベッテンコートが15年ぶりとなる新作で代弁してくれました。

「”Six” では、エネルギーと意思を持って物事を投げかけることが重要だった。炎や情熱という言葉は俺の日常だ。ギタリストとしてどのアルバムでも、俺は常に偉大なプレイヤーからインスピレーションを受けてきた。でも、いつかは彼らを倒したいと思わなければならない。俺はまだ倒せると信じている。 “ヒーロー” と肩を並べられると信じていないのに、なぜ誰かと何かを共有したいと思えるんだ?そうやって俺は人々とつながり、ギターの楽しい面を見せたいんだよ。ギターを世界に取り戻したいんだ」

そう、メタルには受け継がれる情熱の炎があります。当たり前が当たり前ではなくなった時代に、当たり前に続けていて情熱と共に前へと進んでくれる存在…そのなんと頼もしいことか。実際、2023年はそうした歴戦の勇者たちが復活し、あるいは再び怪気炎をあげた一年となりました。そして幸運なことに、弊誌でも情熱あふれる “レジリエンス・ヒーロー” たちにインタビューを多く行うことができました。

MR.BIG、ELEGY、SAVATAGE、WINGER、VICIOUS RUMORS、Robby Valentine、Steven Anderson、そして THE ALMIGHTY。そう、彼らの中には誰一人として、常に順風満帆だった人はいません。いや、むしろ度重なる逆風の中で、時に傷つき、時に立ち止まり、時には一度諦めて、それでもメタルの魅力には抗えず、情熱の炎に薪をくべ続けてきた人たちです。だからこそ、リスナーに寄り添える。だからこそ、リスナーは信じられる。

昔は良かったなどと口にしようものなら即座に老害認定される世界で、たしかにこれは時代錯誤でロマンチックすぎる、甘酸っぱいノスタルジーなのかもしれません。それでも、ロックやメタルはあの時代に彼らが与えてくれた “全能感”、”この音楽さえ聞いていれば何でもできる” という無限の可能性と胸の鼓動を今も確実に受け継いでいます。

スター・ウォーズやスタンド・バイ・ミーが “ジョーカー” へと変異した現代において、今みんなが心待ちにしているのは、きっと本物の “体験” と、溢れんばかりの笑顔で夢を紡ぐ新たなエディ・ヴァン・ヘイレンの登場なのでしょう。

「ここ8~10年、本当に素晴らしいギタリストの大半は、俺もフォローしている驚異的なプレイヤーは、みんな部屋に座っているってこと。俺は舞台の上にいる。エネルギーが違うんだ。彼らは一人でスタジオに座って、ギターを弾きながら、SNS が何かで俺たちを驚かせる。彼らと俺の違いは、バンドが登場すること。だからこそ、感情的で、フィジカルなものになる。バンドの誰かが曲の途中でハーモニーやボーカルをとるし、歌詞もあるし、アレンジも、ブリッジも、とにかくオールインで、情熱的に演奏している。それこそが、人々を再び興奮させるレシピなんだよ」

http://sin23ou.heavy.jp/?p=19585

2.VOICE OF BACEPROT “RETAS”

「もし誰かがわたしたちのヒジャブについて尋ねたら、どうするか知っている? もし誰かがわたしたちに憎しみを込めた言葉を使ったら、どうするか知ってる?ヒジャブはわたしたちの選択なのかと聞かれら、どうするかわかる?こうするんだ!」

間髪を入れず、Marsya がマイクに向かって叫び、Sitti がドラムを叩き、Widi がベースをかき鳴らす。VOICE OF BACEPROT には世界を変える力があるのです。

ヒジャブのメタル戦士 VOICE OF BACEPROT の3人組、Sitti, Widi, Marsya は歩くときは腕を組み、三つ子と間違えられるほど似た姿で笑顔を振りまきます。3人は決して笑いを止めません。その笑いはさながらヘヴィ・メタルのごとく周りに伝染し、3人が母国語のスンダ語で話しているにもかかわらず、誰もが笑顔を纏うようになるのです。

インドネシアはイスラム教徒が大多数を占める国で、西ジャワは特に保守的。そのコミュニティにおいて、音楽はハラーム(イスラム法で禁じられている)だと信じられているため、3人がメタルの世界に飛び込んだときも彼らはあまり良い反応を示さなかったのです。Marsya は、『悪魔の音楽を作るな』と書かれたメモに包まれた石で頭を殴られ、さらにはオートバイにわざとぶつけられたり、母親の店の窓ガラスを割られたりと散々な目にあいました。VOB がステージに上がる直前に宗教指導者が電源を抜いたこともあり、マネージャーはバンド解散を迫る脅迫電話を受けたこともあります。言うまでもなく、VOB はふざけているわけでも、何かをバカにしているわけでもありません。彼女たちはただ、夢を実現するためにすべてを犠牲にしてきたのです。

しかし、そうした周囲のノイズはトリオに寛容と敬意についての貴重な教訓をも与えました。大切なのは、ルーツを忘れずに夢を追うこと。

「女性だけのメタルバンドがヒジャブを着ているのは、それほど一般的ではないのは事実よ。でも、わたしたちの国はそれほど厳格ではないのも事実。わたしたちは村では、(イスラム教徒として)多数派である自分たちの特権に安住しすぎていたの。でもメタル・シーンに入ると、ヒジャブをかぶった女性はメタル・シーンの一部とは見なされず、わたしたちは少数派になってしまった。だからこそ、許し合うこと、平和と寛容のメッセージがとても重要だとわかるのよ」

http://sin23ou.heavy.jp/?p=19789

3. TABAHI “THRASH FOR JUSTICE”

「カラチが挑戦的な都市であるという評判は、ある程度は僕たちの音楽に影響を与えているかもしれないけど、僕たちを真に突き動かしているのは、スラッシュ・メタルが社会に語りかける能力なんだ。僕たちは、スラッシュ・メタルを強力な媒体として、自分たちの考え、経験、感情を世界と共有し、そうすることで、自分たちの身近な問題に取り組みながら、世界のメタル・コミュニティに貢献することを目指しているよ」

カラチはパキスタンで、いやもしかすると世界で最も危険で暴力的な都市だと言われています。この国で唯一のスラッシュ・メタル・バンド TABAHI がカラチを故郷とするのは、なるほどいかにもふさわしいように思えます。加えて、TABAHI というバンド名がウルドゥー語で “Destruction”(破壊)であることも、彼らのオールドスクールなスラッシュが猛威を振るう様を象徴しています。

「”Thrash For Justice” は、スラッシュ・メタルを様々な形で正義に取り組み、提唱する手段として使うという僕たちのコミットメントなんだ。僕たちは音楽と歌詞を通して、正義を求める差し迫った社会的、政治的、文化的問題に光を当てることを目指している。故郷カラチの闘争であれ、より広い世界的な関心事であれ、僕たちは自分たちの音楽を使って正義と前向きな変化を求める声を増幅させることを信じている」

ただし、彼らが破壊したいのは、”正義” に反することだけです。パキスタンのカラチは、実に多くの困難に直面しています。暴力が蔓延り、犯罪率が高く、政治と社会不安のある都市で、社会的な不公平が当たり前のように横行しています。だからこそ、彼らは “正義” に焦がれ、”正義” を望みます。そして TABAHI が正義を貫くに最も適した音楽こそ、スラッシュ・メタル、そのエネルギーと反発力だったのです。

「パキスタンでは、メタルというジャンルは依然としてニッチで、その生のエネルギーと激しさゆえに限られた聴衆にしか評価されていない。TABAHI という名前は、僕たちが耐えている苦難、僕たちが体現しているレジリエンス “回復力”、そして僕たちに不利な状況が積み重なっているにもかかわらず、それでも世界に永続的なインパクトを与えるという揺るぎない決意を痛烈に思い出させるものとなっているんだ」

http://sin23ou.heavy.jp/?p=20115

4. SLEEP TOKEN “TAKE ME BACK TO EDEN”

SLEEP TOKEN について、人々は何をもって特別だと言っているのでしょうか?ヘヴィー、ソフト、メロディック、アトモスフェリック、エクスペリメンタルなど、様々なスタイルの曲を巧みに作り上げる彼らの能力に興味を持った人が多いようです。複数のジャンルや従来とは異なるやり方を取り入れることを恐れない。まさにモダン・メタルの雛形だと言えます。

「SLEEP TOKEN は2020年代のメタルのあり方を体現している」と、ブラック・メタルの伝説 EMPEROR の共同創設者であり、アヴァンギャルドなメタル・アーティストのパイオニアである Ihsahnは語り、このバンドと同じレーベルに所属しています。「初めて聴いたときから、完全に興味をそそられたんだ。モダン・メタルの要素と非常にダークなムードを混ぜ合わせながら、非常にクリアでモダンなR&Bスタイルのプロダクション・バリューもあるんだからね」

SLEEP TOKEN は決してメタル界初の匿名集団、マスク・ド・メタルではありませんが、彼らのシンボルをあしらったマスク、ダークなボディ・ペイント、北欧のルーン文字からヒンドゥー教のシンボルまでを使用したアートワークは、メタルファンやミュージシャン仲間の好奇心を十二分に刺激しています。

「我々がどうやってここに来たかは、我々が誰であるかということと同じくらい無関係だ。重要なのは音楽とメッセージだ。我々はスリープに仕え、彼のメッセージを映し出すためにここにいる。バンドの未来?何もない。永遠に続くものはない」

http://sin23ou.heavy.jp/?p=18891

5. LITURGY “93696”

「男性から女性に移行してからの生活は信じられないほど良くなっているわ。 残念ながら、アメリカではジェンダーに対する政治的な圧力はますます恐ろしいものになってきているけど、それでも、オープンに生きている方が私はずっといいんだよ」

ブラック・メタルを哲学する革新者、LITURGYのハンター・ハント・ヘンドリクスは現在、ラヴェンナ・ハント・ヘンドリクスへとその名を変えています。

「私は女性よ。ずっとそうだった。様々な拒絶を恐れて明かせなかったの。私は女性として音楽家、神学者、詩人で、生まれるものは全て女性の心から。同時に男性として生まれたことを否定したくもないのよね」

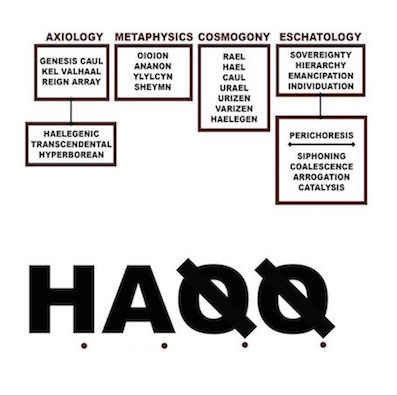

長い間、女性の心を持つ男性として生きてきたラヴェンナにとって、トランスジェンダーの告白は非常に勇気のいるものでした。周りの目や差別、弾圧といった現実のプレッシャーをはねのけて、それでも彼女がカミング・アウトした理由は、自分の人生を、そして世界をより良くしたいから。彼女の理想とする天国であり想像の未来都市”Haelegen”実現のため、ラヴェンナの音楽は、魂は、いつしか抑圧を受ける少数派の祈りとなったブラック・メタルと共に、もう立ち止まることも、変化を恐れることもありません。

「ブラック・メタルはロックという枠組みとその楽器を使ってクラシックを作るものだと考えていたんだ。 みんながそう思っているわけではないけど、私にとってはそこが大きな魅力だから」

http://sin23ou.heavy.jp/?p=19181

続きを読む THE 30 MOST IMPRESSIVE ALBUMS OF 2023: MARUNOUCHI MUZIK MAGAZINE