EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH MARTIN HAMICHE OF AEPHANEMER !!

“I have always admired Joe Hisaishi, who composed the music for many Studio Ghibli films. One of my favorite pieces is Innocent from Castle in the Sky – it is pure, sincere, and beautiful. I truly admire his work.”

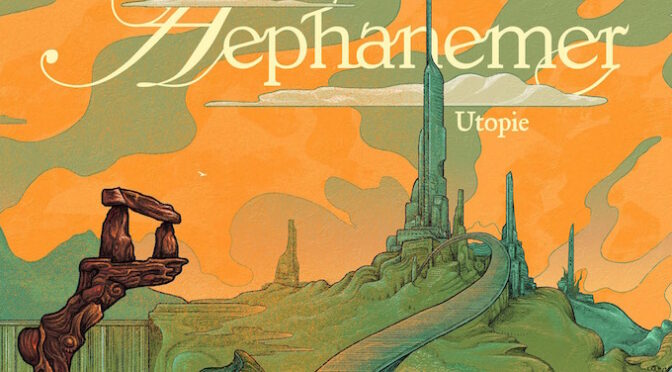

DISC REVIEW “UTOPIE”

「僕らにとって、フランス語で歌うことはとても自然な選択なんだ。メタルの世界では母国語で歌うバンドがますます多くなり、一般的に広く受け入れられるようになったと感じているよ。 それは今日、誠実さや信憑性の証とみなされ、高く評価されることさえあるからね」

音楽、特にメタルの優れているのは、たとえ言葉の壁やボーカル・スタイルによって歌詞が不明瞭で理解不能な場合でも、ムード、メロディ、テーマ、バイブスなどその音楽自体に伝える力が込められているところでしょう。裏を返せば、モダン・メタルの寛容さは、あらゆる異端を排除せず、壁を壊して包容し、自らの血肉としていくことができるのです。フランスの AEPHANEMER は、そうして文化の壁も、さらにはメロデスというジャンルの限界まで打ち壊し、突破していきます。

「客観的に見て、僕たちは DARK TRANQUILLITY, AMON AMARTH, ARCH ENEMY のようなサウンドではまったくない。 CHILDREN OF BODOM と比較されることがあるけれど、それでも僕らとはまったく違う雰囲気を持っているよ。 というのも、今の僕は中世、クラシック、民族音楽にインスパイアされることが多いからね。それはもはや前世代のバンドには当てはまらない特徴だよね。結局、単に音楽はそうやって進化していくということだよ」

メタルの進化に終わりはありません。そう、AEPHANEMER はメロデスの遺産をしっかりと抱きしめながら、そのサウンドを別の次元へと高めるために音楽を奏でています。”メディーヴァル・フォーク的シンフォニック・メロデス” という大げさな表現が、もしかしたら今の彼らには最もしっくりくるのかもしれませんね。それだけ、この最先端のメロデスは、映画的で、オーケストラで、壮大な音の祭典です。

2023年にベーシストの Lucie Hune が脱退し3人編成となったにもかかわらず、これだけの緻密な壮観を完成させた AEPHANEMER の才能は比類なきもの。バンド創設者でインタビューイ、 Martin Hamiche が全ての弦楽器とオーケストレーションを担当して、あの鬼才 Dan Swanö 再度の協力により、力強いメロディにフック、心を震わす激情、幻想的なムード、フランスらしい気品と格調の高さ、そして豪華絢爛な “La Rivière Souterraine” が象徴する複雑で多面的な色彩を帯びた、ダーク・フォークとネオクラシカルの煌びやかな祭典 “Utopie” が降臨することとなりました。

「僕たちのアプローチは、あきらめずに日々の小さな行動を通じて現実世界を改善する努力を続ければ、現実世界で何が起こり得るかについて、自分自身、そしておそらく他の人たちを鼓舞するためにアートを創作するというものなんだ。僕たちは、人々が僕たちの音楽からエナジーやインスピレーションを感じ、そのエネルギーを活かして生活や家庭、地域社会に前向きな変化を起こしてくれることをとても嬉しく思っているんだ。僕たちにとって、すべての生きとし生けるもののためにより良い未来を創造することは必要不可欠なこと。だからこそ僕たちの考えるユートピアとは、人類が自然や他の生命体と調和して生きる世界なんだよ」

お馴染みとなった Niklas Sundin (DARK TRANQUILLITY) の手による鮮やかなアートワーク。そこには、彼らにとっての “Utopie” “理想郷”、自然と人間が手を携え、調和して生きていく世界が描かれています。もちろん、前作 “A Dream of Wildness” のイノシシに、私たちは “もののけ姫“ の影をみましたし、久石譲の風も受け取りました。

そう、AEPHANEMER の理想郷にとって、進化し多様に共生するべきは音楽だけにとどまりません。彼らは、人も小さな行動の積み重ねでより良い世界を目指すことができる、異文化と共生し調和することができると信じてアートを生み出していますし、もちろんアシタカとサンのように文明と自然も調和して生きていく未来を見据えているのです。

今回弊誌では、ギタリスト Martin Hamiche にインタビューを行うことができました。「Marion は、僕たちが大好きな宮崎駿監督の “もののけ姫” に登場するイノシシをすぐに思い浮かべたね。 彼女は若い頃からアニメのファンで、アニメは常に彼女に創造的なインスピレーションの源となってきた。 個人的には、多くのスタジオジブリ作品の音楽を作曲した久石譲さんをずっと尊敬してきたんだ。彼の作品で好きな曲のひとつは “天空の城ラピュタ” の “Innocent”。まさに純粋で誠実で美しい音だよね。彼の作品を心から尊敬しているんだ」ギターの煌めきとドラムの技巧、そして声の獰猛は群を抜いていますね。どうぞ!!

AEPHANEMER “UTOPIE” : 10/10

INTERVIEW WITH MARTIN HAMICHE

Q1: First of all, what kind of music did you grow up listening to?

【MARTIN】: I discovered metal when I was around 12 or 13, thanks to my older sister, and for a long time, it was the only music I listened to. It started with System of a Down, which I played almost nonstop for a couple of years. Then, a friend gave me a compilation CD that introduced me to a dozen metal bands from different genres. On that CD I found bands that would become favorites for a long time: Amon Amarth, Insomnium, Dimmu Borgir, Therion. Shortly after, I also discovered Windir and Children of Bodom. These bands became the foundation of my metal influences, and I listened to them almost exclusively until I was 20 or 21. I wish I could say that I grew up with classical or folk music, but that was not the case, my family was modest and music culture simply was not present in our home.

Q1: 本誌初登場です!まずは、あなたの音楽的なバックグラウンドからお話ししていただけますか?

【MARTIN】: 姉の影響で12歳か13歳頃にメタルに出会い、それから長い間、メタルだけを聴き続けていた。SYSTEM OF A DOWN から始まり、2、3年間ほとんどノンストップで聴き続けたね。その後、友人からコンピレーションCDをもらったんだ。 そのCDの中で、僕はそれから長い間お気に入りとなるバンドを見つけたんだよ。AMON AMARTH, INSOMNIUM, DIMMU BORGIR, THERION といったバンドだね。その直後、WINDIR と CHILDREN OF BODOM にも出会った。

彼らは、僕が影響を受けたメタルの基礎となり、20歳か21歳になるまで、ほとんど彼らばかり聴いていたね。クラシックや民俗音楽とともに育った、と言いたいところだけど、僕の家族は質素で、音楽文化は我が家には存在しなかったんだ。

Q2: How did Aephanemer begin? What is the meaning behind your band name?

【MARTIN】: Aephanemer started as a one-man band in 2014 when I released “Know Thyself,” an instrumental EP that I created on my own. A few months later, I brought in other musicians and turned it into a full band. The name of the band is inspired by the autumn season, which has always been my favorite, because it is the season in which I feel most at home and at peace. “Aephanemer” is actually a combination of the words “éphémère,” meaning ephemeral, and “fânée,” meaning faded or wilted, like a flower.

Q2: AEPHANEMER はどのように始まったのですか? そのバンド名に込められた意味を教えてください。

【MARTIN】: AEPHANEMER は、2014年に僕がひとりで制作したインストゥルメンタルEP “Know Thyself” をリリースしたときに、ワンマン・バンドとしてスタートしたんだ。 その数ヵ月後に、他のミュージシャンを加えてフルバンドにしたんだよ。

バンド名は、昔から大好きな秋という季節にインスパイアされたもの。僕は秋が最も、自分の家のように穏やかに過ごせるんだ。”Aephanemer” は、儚いという意味の “éphémère” と、花のように色あせた、しおれたという意味の “fânée” を組み合わせたものなんだ。

Q3: Marion’s ghoulish vocals are truly amazing, and she is the face of the band! How do you feel about the gradual increase of female vocalists and players in the metal world, which used to be a boys’ club?

【MARTIN】: Well, I think that is a wonderful development for many reasons. Humanity has probably missed out on many female Mozarts, Beethovens, or Tchaikovskys simply because access to music careers was so limited for women for so long. I am truly happy that Marion, in Aephanemer, contributes to changing that, both as a singer and as a musician.

Q3: Marion の鬼気迫るボーカルは本当に素晴らしく、彼女はバンドの顔となっていますね! ボーイズ・クラブだったメタル界に、女性ヴォーカリストや女性プレイヤーが徐々に増えていることについてはどう思っていますか?

【MARTIN】: そうだね、それは多くの理由から素晴らしい発展だと思う。 これまで人類は、おそらく多くの “女性版” モーツァルト、ベートーヴェン、チャイコフスキーを見逃してきたのだろう。というのも、長い間、女性にとって音楽活動へのアクセスは非常に限られたものだったから。AEPHANEMER で Marion が、歌手として、また音楽家として、それを変えることに貢献していることを心から嬉しく思うよ 。

Q4: When I saw the artwork for your last album, “A Dream of Wilderness,” it reminded me of Hayao Miyazaki’s anime. Have you been influenced by such Japanese culture, anime, music, and video games?

【MARTIN】: When we thought about putting a boar on the cover of “A Dream of Wilderness,” we looked for references to boars throughout history to give some inspiration to Niklas Sundin, who created the artwork. Marion immediately thought of the boars in Hayao Miyazaki’s Princess Mononoke, a work we both love. She has been a fan of anime since she was younger, and it has always inspired her creatively. Personally, I have always admired Joe Hisaishi, who composed the music for many Studio Ghibli films. One of my favorite pieces is Innocent from Castle in the Sky – it is pure, sincere, and beautiful. I truly admire his work.

Q4 :前作 “Dream of Wildness” のアートワークを見て、宮崎駿監督のアニメを思い出しましたよ。そうした日本文化、アニメ、音楽、ビデオゲームから影響を受けているんですか?

【MARTIN】: “A Dream of Wildness” のアートワークにイノシシを描こうと考えたとき、アートワークを担当した Niklas Sundin (DARK TRANQUILLITY) にインスピレーションを与えるために、さまざまなイノシシを探したんだ。

Marion は、僕たちが大好きな宮崎駿監督の “もののけ姫” に登場するイノシシをすぐに思い浮かべたね。 彼女は若い頃からアニメのファンで、アニメは常に彼女に創造的なインスピレーションの源となってきた。 個人的には、多くのスタジオジブリ作品の音楽を作曲した久石譲さんをずっと尊敬してきたんだ。彼の作品で好きな曲のひとつは “天空の城ラピュタ” の “Innocent”。まさに純粋で誠実で美しい音だよね。彼の作品を心から尊敬しているんだ。

Q5: Dan Swano is involved in “Utopie” as he was in the last album. What do you learn from the originator of Melo-death?

【MARTIN】: Dan Swanö is an incredible sound engineer and has been essential in shaping the current Aephanemer sound, balancing all the classical instruments with the metal ones. His work allows every layer to be heard and feel alive. We are very grateful for his contribution and look forward to collaborating with him even more in the future.

Q5: Dan Swano は前作に引き続き “Utopie” にも関わっていますね。メロデスのオリジネーターのひとりから何を学んでいますか?

【MARTIN】: Dan Swano は素晴らしいサウンド・エンジニアで、現在の AEPHANEMER サウンドの形成に欠かせない存在であり、すべてのクラシック楽器とメタル楽器のバランスをとってくれているんだ。 彼の仕事によって、すべてのレイヤーが聴こえ、生きているように感じられる。 僕たちは Dan の貢献にとても感謝しているし、今後さらに彼とコラボレーションできることを楽しみにしている。

Q6: In fact, “Utopie” is a truly wonderful album!I can’t think of any other work that blends the wailing, fierce of melo-death with cinematic beauty as well as this one! Is one of your goals to portray a cinematic world with melo-death?

【MARTIN】: Thank you very much! When we create our albums, we don’t really set out to make something cinematic. What we do want is to give the feeling that our music opens a window to another universe, and orchestral instruments help us achieve that. They bring colors and textures that allow us to express emotions in ways that metal instruments alone could not. As for the metal side of our sound, we don’t really think in terms of genres. We simply include all the ideas we have and let them shape the music naturally.

Q6: 実際、”Utopie” は本当に素晴らしいアルバムですね!メロデスの慟哭と獰猛さ、そして映画的な美しさがこれほど融合した作品は他にありませんよ!

メロデスで映画のような世界を描くことは、あなたの目標のひとつなんですか?

【MARTIN】: ありがとう! 僕たちがアルバムを作るとき、映画のようなものを作ろうと思っているわけじゃないんだ。僕たちが望んでいるのは、自分たちの音楽が別の宇宙への窓を開けてくれるような感覚を与えることで、オーケストラ楽器はそれを達成する手助けをしてくれるね。オーケストラ楽器は、メタル楽器だけでは表現できないような色彩や質感をもたらしてくれる。

また、僕たちのサウンドのメタル的な側面に関しては、ジャンルで考えることはあまりないよ。 自分たちが持っているアイデアをすべて盛り込み、それが自然に音楽を形作っていくだけなんだ。

Q7: War, pandemics, division, discrimination, oppression… There are many people seeking escape in this dark world, and this work is a veritable “Utopie” for them. If metal has a role to play now, is it to provide a wonderful escape like this record?

【MARTIN】: Yes and no. We are not escapists in the sense of creating art to run away from reality. Our approach is more that we create art to inspire ourselves, and perhaps others, about what could happen in the real world if we don’t give up and continue working to improve it through our small daily actions. We love when people feel energized and inspired by our music, and then take that energy to make positive changes in their lives, in their homes, or in their communities. For us, creating a better future for all living beings is essential, because our vision of Utopia is a world where humanity lives in harmony with nature and other life forms.

Q7: 戦争、パンデミック、分断、差別、抑圧…この暗い世界で逃避を求める多くの人々にとって、この作品はまさに “ユートピア” だと感じています。

今、メタルが果たすべき役割があるとすれば、それはこのレコードのような素晴らしい逃避場所を提供することなのでしょうか?

【MARTIN】: イエスでもありノーでもある。僕たちは、現実から逃げるために芸術を創作するという意味での逃避主義者ではない。僕たちのアプローチは、あきらめずに日々の小さな行動を通じて現実世界を改善する努力を続ければ、現実世界で何が起こり得るかについて、自分自身、そしておそらく他の人たちを鼓舞するためにアートを創作するというものなんだ。

僕たちは、人々が僕たちの音楽からエナジーやインスピレーションを感じ、そのエネルギーを活かして生活や家庭、地域社会に前向きな変化を起こしてくれることをとても嬉しく思っているんだ。僕たちにとって、すべての生きとし生けるもののためにより良い未来を創造することは必要不可欠なこと。だからこそ僕たちの考えるユートピアとは、人類が自然や他の生命体と調和して生きる世界なんだよ。

Q8: From this record, French is the main language. In recent years, more and more metal bands are incorporating the language and culture of their native country instead of English, why did you decide to make French the main language?

【MARTIN】: As you said, we feel that more and more bands singing in their own language is becoming common and widely accepted. It can even be seen as a sign of sincerity and authenticity, which people appreciate today. For us, using French was a very natural choice, especially since our previous album, A Dream of Wilderness, included one French song that was very well received. From our experience on tour, audiences everywhere actually prefer the French lyrics. There is a small exception with part of the US audience, who sometimes see it as a personal insult that we don’t write in English anymore, but that doesn’t matter to us. We make the art that feels true to us, and only to us.

Q8: このアルバムからフランス語がメイン言語となりました。 近年、英語ではなく、母国の言語や文化を取り入れるメタル・バンドが増えていますが、あなたはなぜフランス語をメインにしようと思ったのですか?

【MARTIN】: 君の言う通り、母国語で歌うバンドがますます多くなり、一般的に広く受け入れられるようになったと感じているよ。 それは今日、誠実さや信憑性の証とみなされ、高く評価されることさえあるからね。

僕らにとって、フランス語で歌うことはとても自然な選択なんだ。特に、前作にはフランス語の曲が1曲入っていて、それがとても好評だったから。 ツアーでの経験から言うと、どこの国でもオーディエンスはフランス語の歌詞を好んでいる。 アメリカのオーディエンスの一部には小さな例外があって、彼らは僕たちが英語で書かなくなったことを個人的な侮辱と捉えることもあるようだけど、それは僕たちにとっては問題ではない。僕たちは、僕たち自身にとって、僕たち自身にとってのみ真実であると感じられる芸術を作るだけだよ。

Q9: In this day and age, some people say that melodeath is outdated, rustic, or unpopular. What do you think about those words? Why do you keep playing melodeath?

【MARTIN】: Every music genre can feel outdated until it is reforged, renewed with new elements from other styles, and then finds a new audience. I feel that is exactly what some of us are trying to do. Objectively, we don’t really sound like Dark Tranquillity, Amon Amarth, or Arch Enemy at all. Even Children of Bodom, a band we are sometimes compared to, has a very different vibe than us. This makes sense, because today I am mostly inspired by medieval, classical, and folk music, which isn’t the case for any of those bands. That is simply how music evolves. But when we write, we never think about comparisons or trends: we just create the music we wish existed, the music we would want to listen to ourselves.

Q9: 今の時代、メロデスは時代遅れだとか、いなたいだとか、人気がないなどと言う人がいます。それでも、なぜあなたはメロデスを演奏し続けるのですか?

【MARTIN】: あらゆる音楽ジャンルは、他のスタイルから新しい要素を取り入れて刷新され、新しいリスナーを見つけるまでは、時代遅れだと感じることがある。僕たちがやろうとしていることは、まさにそうした挑戦だと思う。

客観的に見て、僕たちは DARK TRANQUILLITY, AMON AMARTH, ARCH ENEMY のようなサウンドではまったくない。 CHILDREN OF BODOM と比較されることがあるけれど、それでも僕らとはまったく違う雰囲気を持っているよ。 というのも、今の僕は中世、クラシック、民族音楽にインスパイアされることが多いからね。それはもはや前世代のバンドには当てはまらない特徴だよね。

結局、単に音楽はそうやって進化していくということだよ。 でも、僕たちが作曲するときは、比較や流行を考えることはない。僕たちはただ、自分たちが存在してほしいと願う音楽、自分たち自身が聴きたいと思う音楽を作るだけなのだから。

FIVE ALBUMS THAT CHANGED MARTIN’S LIFE!!

System of a Down “Toxicity”

Because it was the first metal I ever listened to.

Amon Amarth “Fate of Norns”

As it was the first melodic death metal album I discovered.

In Flames “Colony”

Because it made me re-discover melodic death metal when I was 21 and probably inspired me to create Aephanemer

Joe Hisaishi “Howl’s Moving Castle soundtrack”

A major album in my musical journey beyond metal.

Basil Poledouris “Conan the Barbarian”

For a similar reason, and it also became a source of inspiration for Utopie.