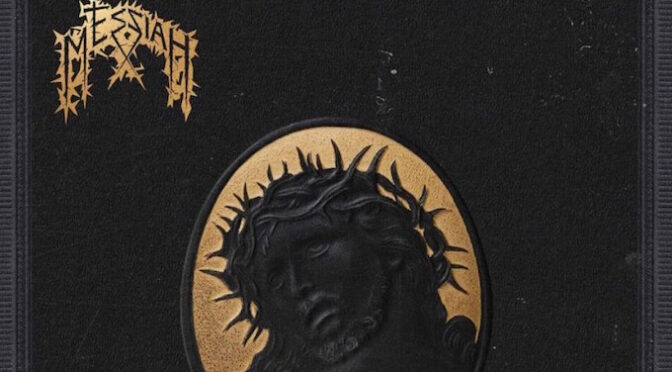

COVER STORY : STRAPPING YOUNG LAD “30TH ANNIVERSARY”

“Obnoxious music with super fast double kick, lots of random explosions and a bald guy screaming his balls off over top. Stress music made for catharsis.”

STRAPPING YOUNG LAD

Devin Townsend は、VAI の1993年のアルバム “Sex & Religion” で世に出ました。二人はその後、それぞれ別々に大成功を収めていますが、Steve Vai は Devin との仕事の思い出を今でも大切にしています。

「Devin は全身全霊で音楽に打ち込んでいたね。彼と一緒にいて、初めて彼の才能が自分の音楽にどう役立つかに気づいたんだ。彼は素晴らしいシンガーだった。彼はどんな歌でも歌えるんだ。そして本当に面白くて、奇抜で、ワイルドで、そういうところが大好きだった。でも、当時は彼が真にクリエイティブな人間だとは気づいていなかった。VAI は私が仕切っていたからね。でも、彼は私のバンドで活動して、何かを学んだんだろう。一度ツールを手に入れると、爆発的に成長した。とにかく表現したかったんだ」

Vai は Devin が作り上げた STRAPPING YOUNG LAD の2005年のアルバム “Alien” がお気に入りだと明かし、そのメロディアスで圧倒的な内容は “研究” に値するとまで称賛しています。そして誰がその言葉に異論を唱えられるでしょう?”Alien” は不健康な状況下で制作された(Devin が双極性障害の薬を断薬していた)にもかかわらず、メタル史に残る傑作となりました。

「Devin についてもう一つ言わせてくれ。彼の音楽は、どんなに激しいものでも、邪悪なものではない。その奥には、光、変革を求める、輝かしい欲求がある。彼の創作活動をずっと見てきた。彼の音楽が、彼にとってカタルシス的なプロセスとなり、自分自身の心に安らぎと心地よさを見出していく過程を目の当たりにしてきたんだ。STRAPPING YOUNG LAD の “Alien” は研究する価値がある。あの作品は、これまで聴いた中でも、これほどまでに強烈な作品はなかったよ」

STRAPPING YOUNG LAD は、Devin Townsend の作品群の中でも特別な位置を占めています。このバンドのヘヴィ・メタル的文脈を構成するインダストリアル、グルーヴ・メタル、デスメタル、ノイズの要素は、同時期の Devin の他のソロ作品にも存在し、同様に、ザッパ以降のシアトリカルでパノラマ的なシネマティック・プログは、STRAPPING YOUNG LAD のすべてのレコードに深く織り込まれています。そのため、サウンド面では意外にもそれほど深い差別化はないようにも思えますが、STRAPPING YOUNG LAD を信奉するファンは未だに絶えません。

もちろん、このオールスターバンドのメンバーが Jed Simon(ギター、当時はインダストリアル・グループFRONTLINE ASSEMBLY に在籍)、Byron Stroud(ベース、2004年から2012年までは FEAR FACTORY にフルタイムで参加)、Gene Hoglan(史上最高のエクストリーム・メタル・ドラマー)だったことはプラスに働きました。しかし、それ以上にこのバンドは Devin Townsend の血と汗と涙と才能と怒りと双極性障害、そのすべてを凝縮していたからこそ特別だったのです。

「OCEAN MACHINE の “The Death of Music” はまるでファンタジーの世界みたいだ。行くべき場所があるような気分になれる。うまくいけば、他の人も、あの音の逃避行を作ろうとしていた頃の僕と同じ精神状態を、少なくとも訪れることができる。”The Death of Music” は、Steve Vai のレコードを制作した直後に生まれた曲で、音楽業界に完全に幻滅していたんだ。何もかもが自分の思い通りにはならなかった。それから僕はRelativity recordsと契約していたけど、不運にも “Noisescapes” というプロジェクトに携わることになった。結局、このレコードは未完成に終わり、完成した作品もレーベルから “統合失調症的” すぎるという理由で却下されたんだ。このレコードは STRAPPING YOUNG LAD と OCEAN MACHINE の起源でその二つが一つにまとまっていて、レーベルはそれが混乱を生むと感じていた)。僕は他のレーベルにもデモ音源を依頼しようとしたけど、最終的には、アプローチしたすべての関係者が同じ意見だった。

それで僕は THE WILDHEARTS の友人たちのギタリストとしてイギリスのバーミンガムに移り、そこでよりアグレッシブな楽曲に注力し始めたんだ。だから、このファースト・アルバムの曲はイギリス滞在中に書かれたもの。”The Rainy Season”, “SYL” をはじめ、このアルバムの核となる曲は、SUICIDAL TENDENCIES とのヨーロッパ・ツアー中に書かれていった。

当時は非常に不安定な時期で、当時の僕の心境を最も端的に反映したのが、この奇妙で怒りに満ちた、非常に “レッド” なアルバムだった。CDのジャケットに写っているのは僕のお尻だよ。悪くないでしょ?肘を二つくっつけたみたいに見えるって言われたことがある。まあいいか。プロダクションは不安定で、ソングライティングにもかなりの浮き沈みがあったけど、僕の活動をまず紹介する作品としては、当時の僕をよく表していると思う」

SYL 名義での最初のアルバム “Heavy as a Really Heavy Thing” は、Devin が Vai のバンドに在籍していた直後にリリースされました。楽曲制作からツアーに至るまで、メジャー・レーベルの不手際への不満がこの作品を、初期のインダストリアル・メタル、デスメタル、スラッシュといった、よりエクストリームな領域へと導いたと言われています。Devin はその後、このアルバムを痛烈に批判するようになりましたが、実際には彼が言う以上に力強い作品でしょう。それは後期の作品にある映画的なスケール感がまだ未熟で、よりダーティーでザラザラとしたアルバムとなっているからかも知れません。そのインダストリアルな音色は、Devin の作品に大きな影響を与えたことで知られる GODFLESH の “Streetcleaner” にも違和感なく調和し、そのプロダクションは、初期 MESHUGGAH のような、当時のエクストリームなデス/スラッシュ・バンドに見られるようなメタリックなサウンドに近いものです。

「混乱と敵意に満ちた心境でイギリスから帰国した。Vai との活動は音楽業界全般への嫌悪感を生み、WILDHEARTS での活動は多くの疑問と怒りを生んだ。Jason Newsted(他にも数名)とのサイド・プロジェクトも期待外れだった。SYLの最初のアルバムは大ヒットしなかった。そこで、バンクーバーを離れ、音楽の新たな可能性を探る時が来たと感じた。

都会の醜悪な自然と、比較的目立たない場所に魅了され、ロサンゼルスの準工業地帯のような荒廃地はインスピレーションを得るのに良い場所だと考え、マリナ・デル・レイの友人数人と暮らしながら作曲を始めたんだ。

当時は、いくつかのアルバム(MORBID ANGEL の “Domination”、FOETUS の “Gash”、OLD LADY DRIVERS の “Formula” や “Cop Shoot Cop” など)に心を奪われていた。センチュリー・メディア・レコードの郵便室で注文を処理する仕事も時々していたけど、ほとんどの時間はSYLのダークな曲をひたすら書き続けていたんだ。”Oh My Fuckin’ God” を聴いてくれよ。偽善的なバカどもについて話しているんだけど、俺はこのシーン全体からなんとか逃れてきたんだ。だって、ファッションショーみたいでね。新作はいいけど KORN が好きなキッズには受けないって言われるのにうんざりだから。アディダス履いてウォレットチェーン持ち歩くようなクソみたいなの、もうやめてくれ。メタル・シーン全体で一番問題なのは、女性蔑視的な部分なんだ。

それから、”Spirituality”。曲の最後の部分に、かなりヘヴィな詩節がある。歌詞と、自分の考えを伝えることが、僕にとって一番大切なこと。僕が書くのは、どんなに些細で下品なことでも、僕の人生で起こっていることだ。たとえそれがセブンイレブンで働いている人とのトラブル、職場でのトラブル、家族とのトラブル、妹との喧嘩など、人によっては些細なことに思えるかもしれないけれど…本当に腹が立つようなことを歌っていて、ただ “ジェネレーションX” 的な “もううんざり、みんな最低、世界は私に生計を立てる義務がある、政府はクソだ” みたいな、ありきたりな怒りをただ吐き出しているだけじゃないなら…何を歌っているかなんて関係ない。ただそこに誠実さがあれば、音楽は10倍になるから…自分が歌っていることを感じられればね。この新しいアルバムで誇りに思っていることがあるとすれば、それは全部、僕の体の一部から生まれたものなんだ。それが睾丸でも、胃でも、心臓でも、わかるでしょ?

とにかく、デモも完成した頃、ハリウッドのライブで Gene Hoglan と出会ったんだ。彼がファースト・アルバムを気に入ったと言ってくれたので、彼を誘って “City” を制作することになった。彼は何ヶ月も演奏しておらず、ブラストにも慣れていなかったので、最初は少し難航したけど、リハーサルを始めて3日ほどで彼の素晴らしい才能に気づき、最終的にハリウッドにある Steve Vai のスタジオでレコーディングすることになったんだ。旧友の Byron と Jed をロサンゼルスに招き、より “バンドらしい” レコーディング体験をしようとした。意気投合したね。この初めての本格的なレコーディング体験が、後の僕たちの原点となったんだ」

“City” は STRAPPING YOUNG LAD の最高傑作と広く考えられています。Devin 自身も、このアルバムをバンドのディスコグラフィーの中で最高傑作だと考えているようです。その理由は明白。”Heavy as a Really Heavy Thing” をテンプレートとすれば、本作はほぼあらゆる面で確実に進歩を遂げているから。前作のヘヴィなデス/スラッシュ・プロダクションや、ザラザラとしたローファイなデモ感は消え去り、Devin が最初からこのプロジェクトに込めていたであろう、シネマティックなビジョンが全編に渡り採用されています。”City” は “Ocean Machine: Biomech” と並行して作曲・レコーディングされており、ヘヴィさを除けば、両者にはたしかに類似点が存在。”Ocean Machine: Biomech” は広大なサウンドスケープを用いて、ヘヴィとドリーミーの中間の空間を創り出し、人体に関する長編プログの寓話を表現しているのに対し、”City” は荒々しくノイジーな工業都市の風景を表現しているのです。工業都市なのに歌舞伎町から超鋼鉄重低爆撃。

“City” を語る上で、このレコードの音楽の激しさは欠かせません。もし “Heavy as a Really Heavy Thing” が、方向性を見失い、整理されていない創造的エネルギーの爆発だとしたら、”City” はそうした本能が軽躁病的な混乱と恐怖へと絞り込まれた作品だったと言えるでしょう。焼けつくような激しさにもかかわらず、このレコードのテーマは怒り以上にむしろ、双極性障害の片端からドラッグとアルコールで満たされた躁のエネルギーが爆発したように感じられます。それは “Ocean Machine: Biomech” の物悲しくメランコリックな壮大さとは対照的。アルバムは悪意に満ちているというより、むしろ慌ただしく、狂乱し、混乱しているように感じられ、危険がないわけではないものの、害悪の意志は感じられません。つまり、インスピレーションとなった大都市の混乱を、躁病に陥った身体の混乱、行き詰まり、そして途方もなく複雑な内なるエネルギー、自身の生々しい部分を象徴するメタファーとして用いているのです。

「”Physicist” のツアーを経てライブ・シーンに再び触れた後、僕は “City” に影響を与えた自らの中にある恐怖感を克服し始めた。再び SYL のような作詞作曲に挑戦し始め、”典型的なメタル・バンド” のアプローチを取れば、SYL に再び関わっても問題ないだろうと自分に言い聞かせたんだ。

なぜなら、正直に言うと “City” がもたらした注目は嬉しかったし、称賛やライブショーは実に魅力的だったから。セルフ・タイトルの楽曲と歌詞の8割は僕が持ち込んだものの、Gene と Jed には彼らが蓄えていたアイデアを出し合うように促すようになった。

このアルバムの歌詞は、僕がこれまで手がけてきた作品の中で最も自分と繋がりが薄いかもしれない。どちらかというと “クールに聞こえるか”、そして僕自身の “タフガイ” 的な姿勢を重視した作品だからね。満足できる要素もいくつかあったけど…”Bring On The Young” の一部は、当時の戦争への恐怖を直接反映していたよ。だけま、”Rape Song” のような曲は、激しいテーマと遠い感情的な繋がりが絡み合った結果、僕が意図していたものとは正反対の形で生まれてしまったんだ。

フランスのテレビ番組でレイプシーンのある番組を見て、女性にあんなことをする人への憎しみが募り、レイプ犯をぶちのめす曲を書かざるを得なくなったんだ。ところが、その意図は裏目に出て、一部の人たちはこれを “レイプ賛美” だと捉えてしまった…

SYL はこうした特異な性質のために、常に僕を不安にさせてきた。僕は無意識のうちに演じる “役割” に多大な労力を費やしていた。当時は気づいていなかったけど、僕のエネルギーの多くは、自分が抱いていたイメージを守ることに費やされていたんだ。そのイメージがどう進化していくのかをひどく恐れていたし、そのことを人々に悟られないようにするためにね」

セルフタイトルのアルバム “Strapping Young Lad” は、”City” のツアー後、グループが一時活動休止した後にリリースされました。当時、Devin は満足のいくヘヴィな音楽が書けなくなったと述べ、代わりに後の “Physicist” と “Terria” となる作品に注力したのです。しかし、あの9.11をきっかけに、Devin は新たな創作意欲を見出したようでした。地震や津波といった自然災害から、大国による帝国主義的な戦争、そしてそれが引き起こす小国や非力な国々の権力の空白まで、あの規模の悲劇は世界各地を悩ませ、今もなお続いていますが、9月11日の出来事は、アーティストであろうとそうでなかろうと、西洋の多くの人々の心の奥底を揺さぶったのです。突然、世界の苦しみの現実が明らかになる。一部の人々はこれを愛国主義や人種差別に利用しようとしましたが、Devin はいつものように自分のエネルギーを自分自身に注ぎ、最終的には、セルフタイトルのレコード “Strapping Young Lad” と、同時に結成された THE DEVIN TOWNSEND BAND 初のレコード “Accelerated Evolution” の両方を作り上げたのです。

「このアルバムは全てを変えた。”Alien” の後、SYLはもう終わりだと悟ったんだ。ライフスタイルを変える必要があるとね。このアルバムに至るまでの出来事、そしてレコーディングを取り巻く状況は、自分自身と精神を破壊してしまったと心から思うほど、混乱を招いた。僕の創作サイクルはタイムラインを見ればわかるように明らかに循環的だけど、そのことに気づいたことが、今の僕をありがたいことに導いてくれたんだ。

本質的には、”Alien” は、僕が自ら、そして当時の周りの人々によって、精神的に崩壊するほどにまで煽られた躁病の結果だった。SYLのセルフタイトル・アルバムで(善意にかかわらず)”有名” になってしまったことで、またしても中途半端なアルバムに対する批判に耐えられなかったのだろう。”Alien” に全力を注ぎ、”Infinity” の時と同じように、自分のプロセスに徹底的に取り組もうと決意したんだ。

“Infinity” でかつて自分を駆り立てた “殉教者芸術家” というロマン主義が頭から離れず、再びその境地に達してメタルというジャンルに “傑作” を残せると信じていた。”誰も成し遂げていない” 境地まで自分を追い込むことで、”City” 時代には自然にできていたことが、今や “無理やり” 生み出されるようになり、SYLを取り巻く状況はますます暴力的になり、今にして思えば自分がほとんど何も知らなかった事柄と複雑に絡み合っていた。そのため、僕の歌詞の傾向は歪んでいった。

怒ったり、落ち込んだり、あるいは何らかの負の感情を抱かなければ幸せになれない人がいるという考えがある。そして、僕がその限界まで自分を追い込む能力(そしてその意志)を持っていた時、僕は自らを暗く悪意に満ちた結末へと導くシナリオに陥っていた。注目を浴びることを喜び、”Terria” 時代にはそれを抑制していた薬の服用をやめてしまった。マリファナとアルコールへの依存が悪影響を及ぼしていたことを認めようとしていなかった。むしろ、それが歪んだ視界を悪化させていたんだよ。

このアルバムは Gene Hoglan と密に協力して制作し、毎日彼の家でリハーサルを行っていた。エクストリーム・ミュージックにおけるテクノロジーの可能性を最大限に活かそうとしたよ。実際、”Alien” で本当に良かったと思えることがあるとするなら、それは彼と音楽仲間として歩んできた道のりだ。僕たちは議論し、妥協し、そして最終的には、一人で作るよりも良いものを作り上げた。でも、二人で作り上げたものは、最終的に僕にとって非常に居心地の悪いものとなり、その後のツアー期間中ずっと落ち込んでいたんだ。

最後の曲 “Info Dump” は、朝4時に地下室でモールス信号と数学的なアイデアを駆使して書いたもの。巧妙で “限界に挑戦した” と思ったものの、結果として僕を恐怖の抜け殻のような人間にしてしまった。自分自身と自分の置かれた状況に対する妄想と恐怖は、つい最近まで僕を悩ませていた。しかし、少し距離を置いて、そして数年経ってから…このアルバムは、アーティストとして非常に誇らしい瞬間だと言えるようになったよ。だけどその誇りの大部分は、苦い経験を通して学んだ教訓を、二度と繰り返すつもりはないという自覚から生まれている」

終わりの始まり。”City” が真実だとすれば、”Alien” は現実だと言えます。”City” は間違いなく、このグループの壮大なコンセプトが初めて実現された瞬間でした。しかし “Alien” は、より歳を重ね、より賢明になったグループが、より感情的な精緻さを伴って、同じ考え方に立ち返った作品です。”City” は、身体と精神との関係における都市の比喩的なイメージに焦点を当てていました。大都市のすべてを理解することは困難です。一方 “Alien” は、酩酊状態、精神疾患、神経発達障害などによって、私たちが自分自身を理解できず、自分が思考プロセスの外側にいるように感じてしまうことに焦点を当てています。その結果、私たちは周囲の世界と繋がり、意味のある形で進んでいくことができなくなるのです。

つまり、”City” が外に向けられた躁状態だとすれば、”Alien” は内へと注ぎ込む、内破する精神のブラックホールだったのです。狂気じみた疑似哲学的 “Skeksis” は、それ自体が Devin の映画的なアート・メタルのキャリアの過去と現在を縮図のように捉えています。この時期 Devin は SYL の存在意義についてこう語っていました。

「STRAPPING YOUNG LAD が効果的なのは、僕らがそれほど人気がないからだと思う。人気がないからこそ、自分をどう見せるかに多少の自由がある。僕は大成功なんて求めていない。次のアクセル・ローズになりたいとも思っていない。成功という点では、せいぜい SLIPKNOT (当時) と同程度だろう。彼らもまた、自分たちのやり方で成功を収めてきたヘヴィ・バンドだからね。でも、例えば METALLICA や GN’R だったら…

“Some Kind of Monster” っていうドキュメンタリーを見たんだけど、あいつらはもうメタルのためにやってるって感じじゃない。”マジかよ、俺らは億万長者なのに人生最悪だ” みたいな顔してる」

Devin が SYL を継続することが不可能な精神状態になり、必要なものさえも消し去ってしまったプロジェクトだと語る時、彼が言及しているのは主に “Alien” でした。このアルバムには、Devin が芸術的な高みに到達するために意図的に抗精神病薬を断薬したという神話が流れています。しかし、彼は自らの躁状態と鬱状態は過剰な薬物使用と若くして音楽業界に身を置く環境に起因する可能性が高いと判断し、抗精神病薬の服用を中止し、自らを見直すことを決意しただけでした。当時は禁酒状態だったため、精神状態はますます悪化し、それが心理的に不安を掻き立てるほど化け物じみたアルバムへと発展したのです。Devin は SYL と DTB の関係性をいつしかこう表現するようになっていました。

「STRAPPING YOUNG LAD って、ある意味、誰かに無理やり引っ張られて、やらされているって感じだからね。分かる? 全てを燃やし尽くすような、そういう宣言なんじゃないかな。政治も宗教も、全部クソくらえ! 物事は大丈夫かもしれない、なんて言う段階は完全に過ぎ去ってる。だって、大丈夫じゃないんだから。そういう感情への反応なんだ。Devin Townsend の次のレコードは、それと正反対だ。あのレコードは “大丈夫” って言ってる。この2つはそういう関係性なんだ。SYL は “なんてこった!” って言ってるし、DTB は “大丈夫” って言ってる。SYLはゾクゾクするけど、DTBは頭が柔らかくなる。どちらも自分とは正反対のものを体現していると思うから…だから、できるだけ正反対の要素を取り入れているのが良いと思っている。”Alien” にはアコースティックとか、ソロの雰囲気に合う部分もあるけれど。SYLの雰囲気は独特で、曲作りをしている時にすぐに違いが分かるんだ。DTBは温かい家族のような雰囲気。SYLとはセックスするし、DTBとは結婚しているんだ」

そうして、漆黒のスワンソング “The New Black” でその歴史に幕を下ろした STRAPPING YOUNG LAD。Devin のライブにおいても、SYL の楽曲は取り上げられていますが、おそらく復活することはないでしょう。ただし、Devin はSYL再結成の要望を賛辞と受け止めています。

「いつ再結成するのかって?この質問で一番気に入っているのは “いつ” という言葉だよ。まるで再結成の兆しがあるかのように聞こえるよね。でも、もうバンドの誰とも話していない。25年前の自分とはまるで別人だ。そうしたくない。それが僕の答えだと思う。 他の人たちがそれを望んでいるのを知っているから、それは罪悪感を伴う難しい選択だ。でも、この2、3年で学んだことがあるとすれば、自分自身の欲求に注意を払わなければならないということ。だから SYL を再結成するつもりはないけれど、みんながこのバンドに夢中になって、再結成を待ち望んでいるという事実は、僕にとって大きな名誉なんだ。これほどまでに光栄なことはないよ。これからも、みんなが待ち望んでくれるようなプロジェクトを作り続けたいと思っているよ。で関心を持ってくれて本当にありがとう!」

最後に、SYL を初めて聴く若者に Devin はこの音楽をどう説明するのでしょう?

「7弦ギター。チューニングはGCGCGCE。超高速ダブルキック、ランダムな爆発音、そしてその上にハゲ男が大声で叫ぶ耳障りな爆音。カタルシスのために作られたストレス発散音楽だ」