COVER STORY : PLINI “MIRAGE”

“I Guess I’m Trying To Change The Weather In My Songs.”

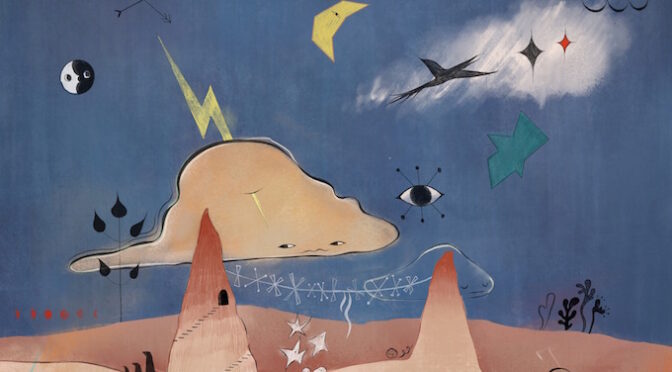

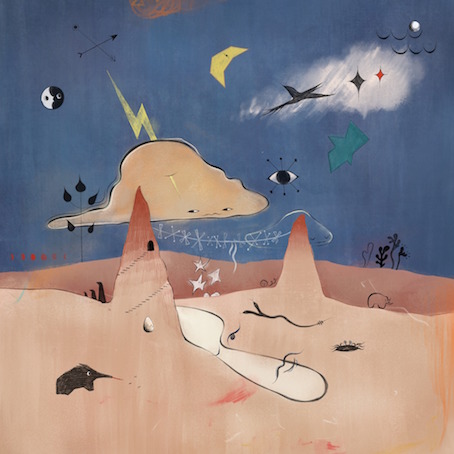

MIRAGE

オーストラリアのギター・マジシャン Plini は、これまでもドリーミーでエセリアルなその音楽と、際立ったトーンに華麗なハイテクニックでその名を轟かせてきました。そして最新EP “Mirage” では、蜃気楼の名の通り、これまで以上に常識と典型を破壊しています。Plini は決して一つの場所に留まるようなギタリストではなく、新しい領域を探求する生来の欲求が、この作品ではこれまで以上に直感的に表現されているのです。

「あるひとつの方向に進むのであれば、可能な限りその方向に進みたい」と、Plini はその情熱をのぞかせます。「EPに収録されている奇妙な曲については、純粋に奇妙であることを理解していた。HUNAN ABSTRACT のギタリストだったA.J. Minette と一緒に仕事をしたんだけど、彼は物事が奇妙で間違っていることにすごく抵抗がないんだ。だから、ギターや弦楽器のチューニングは微妙にずれているし、演奏される音は必ずしも直接的なキーではないし、ギターの音色は擦れている。でもそれが興味をそそるんだ」

彼のトレードマークである明るいサウンド・テクスチャーと美学を歪めたいという願望は、オープニング・トラックの “The Red Fox” で明らかとなります。スキップするようなリズムとしなやかなフュージョン・リードを土台に、陰影とリバーブのかかったリード・トーンと繊細だが不穏なストリングスの色合いを経て、曲はよりダークな展開を見せます。

「ÓlafurArnaldsというアイスランドの作曲家がいるんだけど、彼は弦楽器が普通のオーケストラではやらないようなアレンジをたくさんしているんだ。ミュージシャン全員が同じ音をランダムなタイミングで演奏することで、群がるようなサウンドを生み出しているんだよ。ストリングスは、ハリウッド映画のような超甘美なアレンジにする必要はないんだ」

“Mirage” は、10月のサプライズ・シングル “11 Nights” を除けば、2020年のアルバム “Impulse Voices” 以来の新作となります。このアルバムで、彼はフォーマットの自由を受け入れました。EPはインスト向きのフォーマットだと Plini は気づきました。

「20分以上のインストゥルメンタル・ミュージックを書くのは難しいんだ。歪んだギターが歌詞になるんだから、まったく違うことを言うのは当然難しくなる。

でも、EPというフォーマットはインストを探求するのにとても楽しい方法だと思う。アルバムよりも敷居が低いように思える。いろいろなことを試してみて、何が有意義で楽しいと感じるかを知るチャンスなんだ。音楽ファンとして、バンドが同じことを繰り返し始めると、僕は興味を失う。一方で、バンドが思い切った新しいことをするのを見ると、必ずしもその新しい方向性のすべてが好きでなくても、興奮するんだ」

インストゥルメンタル・ミュージックがリスナーの注意を引きつけるには限界があることを自覚しているPlini は、だからこそ、リスナーの期待を裏切るようなひねりや驚きを常に探していることを認めています。

「それが僕の作曲の大きな原動力なんだ。”Red Fox” では、アレンジの色は変わらない。ドラム、ベース、リズム、クリーン・ギター、リード・ギターも同じで、ギターのトーンも変わらない。でも、あの曲は甘いハーモニーから、より半音階的でダークなサウンドになる。視覚的な例で言えば、座って広大な景色を眺めていて、とても明るかったとしたら、突然雲が流れてきて雨が降り始める。同じ景色を見ているのに、天気が変わってしまったような音楽。僕は自分の曲で天気を変えようとしているんだと思う」

曲がりくねった7/4の唸り “Still Life” から、狂ったチューニングの迫り来る雷が鳴り響く “Five Days of Rain” の曇天まで、EPの5曲は悪意という名の意外性と奇抜な創造性で彩られています。しかし、彼が愛するリディアン・スケールの夢想的な響きは健在で、それが喧噪の中に光を散りばめているのです。リディアン・スケールは、彼が “クレイジーなエレクトリック・ギター・ミュージック” と呼ぶ音楽にのめり込み始めた頃、Steve Vai や Joe Satriani を夢中になって聴いているうちに好きになった魔法で、そのシュールな美学こそがリディアン・スケールの魔法だと Plini は疑いません。

「なぜだかわからないけど、(スケールで) 4番目の音を半音上げるとファンタジーのように聞こえるんだ。普通の4番目の音が僕たちの住む世界だとしたら、半音上げた4番目の音は、すべてがもう少しカラフルになった世界。それが僕が時間の大半をかけて喚起したいムードなんだよ。

アートワークもそう。現実的ではないけど、認識できるものが含まれているジャケットはたくさんある。でも、”Mirage” はもっと抽象的で、それは音楽でもやろうとしていることだと思う。ピカソの絵を見て、それが音楽としてどう聞こえるかを考えるようなものだ。どうすれば抽象的になれるのか?ってね」

典型の破壊といえば、前述の “Still Life” では、Plini が中東の弦楽器ウードを演奏しています。

「ロックダウン中に覚えたら楽しいと思ったんだけど、クッソ難しかった」

さらに重要なのは、この曲には ANIMALS AS LEADERS の Tosin Abasi がコラボレートしていること。彼もまた、このEPの捻くれた性格に拍車をかけています。

「彼は、僕とは全く違う、とても独特なひねくれた、エッジのある声を持っている。ソロを分け合う時、それは重要なことなんだ。

Tosin と一緒に仕事をするのは、必然的なことだった。彼は僕らの世代のギタリストの最前線にいる。なぜなら、彼は可能な限りクレイジーなことをやってきたし、前の世代と比べて新しいことをたくさんやってきたからだ。もちろん、僕は最高のギタリストとコラボレーションしたいからね」

Steve Vai が Plini を “卓越したギター・プレイの未来” と称賛したのは記憶に新しいところ。しかし、そのような “十字架” が、のんびりとしたオージーにプレッシャーを与えることはないのでしょうか?

「それはとても非現実的な出来事だった。でもね、僕にとって彼の言葉は、心配するよりも、今やっていることを続けろというサインだった。

ヴァーチュオーゾ的に演奏しなければならないというプレッシャーを感じることもあるかもしれない。でもね、結局人々がそれを期待するというよりも、僕が無意識のうちにギターの狂ったような演奏を聴くのが好きだから、そうなるんだ」

Vai と同様、Joe Satriani も Plini にとっては “師匠” の1人。2人とも、ギターをまるでボーカルのように扱います。

「サッチの演奏の好きなところはそこなんだ。彼は最もシンプルなメロディーを弾くし、フレージングも完璧だ。ビートに対する音の置き方が、いつも完璧で、ビブラートもいつも素晴らしい。

彼は本当に音を選んでいるのではなく、レモンのようにギターをジュースにして音を絞り出しているような気がする。彼は私に大きなインスピレーションを与えてくれた。だから、比較されるのはとてもうれしいよ」

もっといえば、Plini にとってギターとは声そのもの。

「僕はリード・ギターはボーカルだと思っているんだ。もちろん、テクニカルな音楽も好きだけど、シンプルな音楽も好きだ。ギタリストが何か派手でクールなことをするまでに数分かかる方が、ノンストップでクレイジーなことをするよりもエキサイティングだと思うんだ。だから、シンプルな部分と複雑な部分をミックスさせるのが好きなんだ」

メタルが背景にあることも、Plini の強みです。

「普通の人はライブに行ってまずはシンガーの歌を聴くだろう。だから、そのシンガーが突然叫んだらかなり耳障りだろう。でも、僕のような人間にはそれがまったく普通で、ただそこに立って微笑んで楽しむだけだ。僕は音楽全般に対して同じような態度を持っていると思う。不協和音的なソロやコードも、本当にシンプルなものや高揚感のあるポップなメロディに劣らず心地よいと思えるほど、いろいろな種類のものを聴いているんだ」

インスピレーションの源は、音楽だけではありません。Plini は音楽家になる前は、建築家になるために勉強を続けていました。

「あらゆる種類の芸術を見て、それが音楽であるかのように分析してみるのはいつも興味深い。素晴らしい教会なら、小さなドアから巨大な部屋に入り、静かなイントロから100の楽器のコーラスが広がるような、そんな感じかもしれない。多くの素晴らしい建築物には、2つか3つの素材が使われているかもしれないけれど、曲の中では2つか3つの楽器がその能力をフルに発揮しているかもしれない。

そうしたアートの類似性を作るのは非常に漠然としている。でも、偉大な画家が偉大な絵を描くように、あるいは偉大なシェフが偉大な料理を作るように、自分が曲を作っているかどうかを確認する方法として、少なくとも相互参照するのは面白いと思う」

以前、”Ko Ki” という楽曲では、NGO と提携して寄付を募りました。

「僕は大学で建築を学んだんだけど、その授業のひとつにロー・インパクトとの提携があった。その授業では、カンボジアの貧しい村のためのコミュニティ・シェルターをデザインしたんだけど、その授業の最後に優勝したデザインには、そのクラスの誰もがカンボジアに行って建設を手伝えるというオプションがあったんだ。僕はどんなチャンスにも “イエス” と言うのが好きな人間になったんだと思う。だからそうして、素晴らしい時間を過ごした。人生を変えるような経験だった。

このプロジェクトは、政府によって買い取られようとしている土地を買い戻すというものだった。なぜか覚えていないんだけど、たぶんNAMMに行ってオタクになってギターを弾くのに忙しかったんだと思う。それで、資金集めのために曲を書こうと思ったんだ。音楽で面白いことをする、それが音楽でできる最も価値のあることだと思う。ボートに乗って、なんとなく知っている人たちと一緒にビールを飲むのは、寝室でギターを弾いていた僕にとって、本当に楽しいことなんだ。僕が寄付したお金で建てられた家に、世界中の家族が住んでいるのを見ることができるのは、真剣にビブラートに取り組んだことの素晴らしい成果なんだよ!」

そうやって、Plini はプログ世界の価値観や活動のサイクルさえも壊していきます。

「現代のプログレッシブ・メタル・バンドというのは、バンドをやっていて、自分の楽器がすごく上手で、気持ちの悪い曲を書いて、それがアルバムになってレコード会社からリリースされ、母国をツアーして、それから世界中をツアーして、また母国をツアーして、2ヶ月後とかにミュージックビデオをリリースして、疲れ果てて家に帰って、しばらく待ってからまたやる、というようなことになりがちだと思う。現代のプログ・メタル・バンドというのは、そういうものだと思う。それに対して僕は、それとは正反対の状況に自分を追い込もうとしているんだと思う。ボートの上で演奏したり、慈善活動をしたりね。

プログという言葉自体、価値観や主義主張というよりも、特定のサウンドを表現するための言葉になってしまっている。”djent” という言葉と同じでね。僕にとっては、サウンドやバンドなどの説明を伝えるための手っ取り早い方法ってだけ。でも、僕は自分の楽しみのために音楽を書いているし、ただ楽しくて奇妙な人生を自分のために作ろうとしているから、アルバムとツアーのサイクルだけにならないように、できることは何でもしているんだと思う。新しい車を買うための、ベストな方法じゃないけどね (笑)」

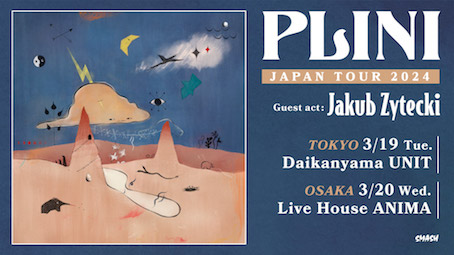

現代のインストゥルメンタル・ギター界は想像力と独創性に溢れています。Tim Henson, Tosin Abasi, Ichika, Manuel Gardner Fernandes, Jakub Zytecki, David Maxim Micic, Aaron Marshall, Yvette Young のようなミュージシャンは、アクロバティックな演奏だけではなく、技術性と音楽性が共存できることを証明しています。Plini がその一員であることを誇りに思うシーン。

「多くの進化と才能に囲まれているのは素晴らしいことだ。ANIMALS AS LEADERS にしても、UNPROCESSED の曲にしても、テクニカルでありながら、シンプルなメロディのようにエモーショナルでキャッチーなんだ」

このシーンは、DIYが主流であり、ビジネスやレーベルを重視していないことも Plini は気に入っています。

「ビジネスにかんして、僕はできるだけ人を避けるようにしているんだ。僕にはレコード会社もマネージャーもいない。そうすることで、僕と同じ目標を持っていないような人たちと話す時間を無駄にしなくてすむからね。ツアーに出るときも、一緒にいるのはみんな友達だから、何か問題があってもすぐに話せる。一緒に仕事をする人たちはみんな、自分の仕事を愛し、本当にいい仕事をしたいという同じ姿勢を持っている。

僕は幸運なことに、典型的な音楽業界のしきたりやならわしの多くを避けてきた。でも、特にこのシーンやジャンルでは、観客がそれでもアーティストのハードワークを評価してくれるから良いよね。生半可なプログ・バンドが有名になっても、ギター・オタクの人たちはみんなわかっていて、”そんなに良くないよ。聴く気にならない” ってなるからね。だから、このシーンで活動するのはとても正直なことなんだ」

つまり、Plini にとっては音楽業界の “しきたり” も破壊すべき壁の一つ。

「僕は知識や人脈はおろか、特定の目標や計画を持って音楽業界に入ったとは言えない。だけど今振り返ってみると、それがレコード会社やマネージメントに頼らずに自分のオーディエンスを開拓する上で最も役に立ったことがわかる。

約10年前、僕は制作中の曲のクリップやデモをアップロードし、音楽フォーラム(DREAMTHEATER のファン・フォーラムなど)で共有するようになった。Misha が自分のバンド PERIPHERY を立ち上げたのを見たことがきっかけだったし、DREAM THEATER は間違いなく僕が初期の頃最も影響を受けたバンドの一つだ。

DREAM THEATER の大ファンになったのは、Mike Portnoy が彼のフォーラムを通じてファンと連絡を取り合っていたこと、アルバムとツアーの合間に”公式”のブートレグをリリースしたり、アルバムのアートワークやビデオに謎を隠したり、バンドの舞台裏の映像を大量に共有したりと、ほぼカルト的なレベルの関心を維持していたことが理由なんだ。

それは PERIPHERY も同様で、常に制作中の作品を共有し、SNSでファンと交流していたからね。SNSでのプレゼンスを維持し、ファンベースと連絡を取り合うことは、2020年のミュージシャンにとってはかなり一般的な活動だけど、2010年頃の僕にとって、フォーラムに何かを投稿したりメッセージを送ったりして、自分の音楽的アイドルに直接メッセージを送ることができ、彼らが実際に反応してくれる可能性がかなり高いというのは、かなりの衝撃だったんだ。

ここで学ぶべき教訓は、オーディエンスを見つけるために、独自のマーケティング部門を持つレーベルは必要としないということだと思う。ただ自分の好きなアーティストに注意を払い、分析するだけで良いんだ。なぜ彼らが人気なのかをね。それが、YouTubeにもっと舞台裏の映像を投稿したり、Instagram でQ&Aをしたり、毎週メーリングリストを作ったりするきっかけになるかもしれないからね。

僕が駆け出しの頃は、音楽フォーラムでアクティブな状態を維持し、一貫してFacebookのメッセージやコメントに返することが、今日の僕のオーディエンスを構築するのにとても役立っていたね。プラットフォームからプラットフォームへとオーディエンスの注目を集め、維持し、フォローしていくことは、駆け出しのアーティストにとって多かれ少なかれ必須であると思うよ。

2015年までに3枚のEPをリリースして、オンラインで十分なオーディエンスを築き上たことでやっと、バンドを組んでライブをするのもクールだと思った。過去数十年の間、ライブをすることはバンドが”ブレイグするための重要な方法の一つだったけど、最近では音楽をリリースしてオンラインで話題になるまではライブをしない方が理にかなっていると思う。

初めてのショーで観客を沸かせたことが初のオーストラリアツアーにつながり、全国各地のショーで安定した観客動員を得たことで、より大きなブッキング・エージェンシーと仕事をするようになり、より大きな会場やより良いサポート枠への道をゆっくりと歩むことができるようになった」

では、彼は今現在、ギターシーンのどのような位置にいるのでしょうか?

「僕たちは皆、自分自身のベストを尽くそうとしていると思う。僕は特に練習に打ち込んだことはないから、テクニックを押し付けることが自分の居場所だとは思っていない。でも同時に、僕の周りにはあらゆるテクニックに長けた人たちがいるから、もっとうまくなりたいと思うし、彼らとは違う新しいことに挑戦したくなる。僕は、クレイジーなアイデアをすべて自分の音楽に取り入れて、意味のある面白いものを作りたいんだよ」

Plini は常に謙虚な向上心を持っていますが、それでもモダン・ギター・シーンにおける彼の地位は議論の余地がありません。Abasi の革新性や Jakub Zytecki の “超ワイド・ヴィブラート” はたしかに魅力的ですが、色彩と感情に満ちたメロディーに対する Plini の耳は他の追随を許しません。”Mirage” で彼は、音楽情景が奇抜で荒々しく波乱に満ちたものになったとしても、彼の音楽は相変わらずカラフルで美しいままであることを証明したのです。

「作曲に “正解” などはなく、頭の中のスナップショットとして存在するだけだと信じている。完璧なんてとんでもないことだと受け入れることが、何をするにも楽しいことだと思うんだ」

参考文献: GUITAR.COM:Plini on new EP ‘Mirage’ and writing his most out-there music yet

NUSKULL:„Perfection is kind of ridiculous” – an interview with Plini