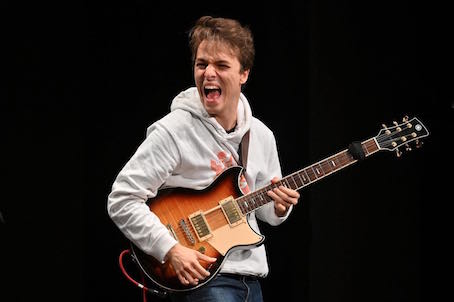

EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH MATTIAS “IA” EKLUNDH !!

“I’ve never had world domination or fame as a goal ― just to write and perform my music, something I’ve lived off solely since I was nineteen, and something I’m incredibly grateful for. The least you can do is hug someone who supports your experimenting and songwriting.”

DISC REVIEW “RESIST THE EROSION”

「リスナーや観客がいなければ、私は一体何者なんだい?誰も聴いてくれなければ、私の音楽は空っぽのままなんだから。世界的に有名になることや名声を目標にしたことはなく、ただ自分の音楽を作り、演奏することだけが私の生きがいなんだ。私は19歳のときからこの仕事だけで生きてくることができた。そして、そのことに心から感謝しているんだよ。せめてできることは、自分の実験や作曲を応援してくれる人を抱きしめることだからね」

FREAK KITCHEN の、本当に久々となった来日公演に足を運んだ方はきっと、その会場の “温かさ” に驚かされたはずです。これほど、演者と観客の “壁” が、もっといえば観客と観客の間の “壁“ もないライブは少なくとも私は初めてでした。謎のスウェーデン語を練習させられたり、変拍子をカウントしたり、Mattias の漫談に笑い転げたり。曲の良さ、楽器の妙技はもちろん、それ以上に、人と人とが直接つながることの楽しさを心の底から実感できたライブでした。

それは、Mattias “IA” Eklundh という異能のギタリストが、誰よりもつながりを大切にしているからこそ生まれた空間でした。ライブが始まる前に観客席に姿を現し一人一人と握手をしたり、シグネイチャー・ギターの購入者を招待して一緒に写真を撮ったり。ライブ中には漫談やスウェーデン語講座で会場を盛り上げ、一体化してくれました。

顔の見えないSNSでの交流、もっと言えば引用での一方通行な “交流” がメインとなった現代世界において、Mattias は顔と顔を付き合わせたつながりを誰よりも大切にしています。それは、彼の型破りな実験に付き合い、楽しみ、応援してくれるファンがいなければ、音楽ではなくただ “音” であることを知っているから。

「”Resist The Erosion” は、プロジェクトではなくバンド形態。私の素晴らしい友人である B.C. Manjunath, Yogev Gabay, Lior Ozeri と一緒に作った作品だよ。彼らは私の音楽を驚くほど高めてくれるんだ。彼らが私と一緒に仕事をしたいと思ってくれて、素晴らしい作品を作るために本当に努力してくれたことを、とても誇りに思い、感謝しているんだよ。このアルバムは、私のアーティスト人生において常に大きなハイライトとなるだろうね」

そう、Mattias “IA” Eklundh の実験 “Freak Audio Lab” は、いつも楽しく、そして感謝に満ち溢れています。そんなラボラトリーの中でも、”Resist the Erosion” が群を抜いて印象的な、Mattias の金字塔となることは間違いないでしょう。

この Mattias のプロジェクトは、インド音楽、特にコナッコルとして知られる南インドのカルナータカ音楽への憧憬から始まりました。コナッコルは、複雑な数式に基づいた非常に入り組んだリズムと拍子で、打楽器の音節をボーカルで演奏する芸術。B.C.Manjunath は、この伝統的なインド音楽の哲学をジャズやワールドミュージックの世界に取り入れることで、その重要な担い手となっています。だからこそカルナータカ音楽に心酔する Mattias は、Manjunath から現代メタルと古代南インドの音楽スタイルを融合させたコラボレーションについて連絡を受けた際、大きな衝撃を受けたのです。

ベーシストの Lior Ozeri とドラマー/パーカッショニストの Yogev Gabay を起用し、ベテラン音楽家4人組となった Mattias のラボラトリーは、さながら John McLaughlin が全く新しいSHAKTI を結成したかのような、驚異的な10曲を生み出しました。フィボナッチの難解さで迫るコナッコルとムリダンガムの複雑怪奇が、Mattias の Djenty な8弦モダン・メタルの宇宙と出会う時、メタルとギター音楽は別の次元へと旅立ちます。きっと真のイノベーションとは、こうした純粋な情熱と好奇心から起こるのでしょう。115/16、34/4。想像を絶する複雑な拍子と、楽器同士の対位法に彩られながらも、ここには目を見張るような感情の渦と濃密なメロディが広がっています。だからこそ、”Resist the Erosion” は未曾有の景色となり、Mattias “IA” Eklundh は生涯を通したギターの科学者であるのです。

今回弊誌では、Mattias “IA” Eklundh にインタビューを行うことができました。「何よりも、停滞しないこと、新しい境地を開拓することについてだね。もちろん、私たちは奇妙な時代に生きている。特に、日々の情報攻勢に晒され、自分が今どこにいるのかさえ分からなくなってしまうような状況だ。私にとって一番良いのは、それらを無視して、自分の人生を思い通りに形作ること。家族、音楽、自然、そして何の制約もない自由な創造など、自分にとって良いものを大切にしながらね」 4度目の登場。どうぞ!!

Anyone who attended FREAK KITCHEN’s first concert in Japan in a long time was surely surprised by the warmth of the venue. At least for me, it was the first time I’d ever experienced a live performance where there was such a clear barrier between the performers and the audience, and even between the audience members themselves. We were made to practice some mysterious Swedish, counted out odd time signatures, and laughed our heads off at Mattias’s comedy routines. The quality of the songs and the virtuosity of the instruments were undeniable, but more than that, it was a concert where I truly felt the joy of direct human connection.

It was an atmosphere born out of the extraordinary guitarist Mattias “IA” Eklundh, who values connections more than anyone else. He appeared in the audience before the show to shake hands with each person, and invited those who purchased his signature guitar to take photos with him. During the show, he livened up the venue with comedy routines and Swedish language lessons, bringing the audience together. In today’s world, where faceless social media interactions and, even more so, one-way “interactions” based on quotes are the norm, Mattias values face-to-face connections more than anyone else. He knows that without fans who engage with, enjoy, and support his unconventional experiments, it’s just “sound,” not music.

Mattias “IA” Eklundh’s “Freak Audio Lab” experiments are always joyful and filled with gratitude. Even within this lab, “Resist the Erosion” stands out as a monumental achievement.

Mattias’s project was born out of his admiration for Indian music, particularly the South Indian Carnatic music known as Konakkol. Konakkol is an art of vocally playing percussion syllables with highly intricate rhythms and signatures based on complex mathematical formulas. B.C. Manjunath has become a key advocate for this traditional Indian musical philosophy, incorporating it into the worlds of jazz and world music. That’s why Mattias, a lover of Carnatic music, was so thrilled when Manjunath contacted him about a collaboration that would fuse modern metal with ancient South Indian musical styles. Mattias’s laboratory, now a quartet of veteran musicians with bassist Lior Ozeri and drummer/percussionist Yogev Gabay, has produced 10 astounding tracks that sound like John McLaughlin had formed a whole new SHAKTI. When the Fibonacci-esque intricacies of the konakkol and mridangam meet Mattias’s djenty, eight-string modern metal universe, metal and guitar music are transported to another dimension. True innovation truly comes from pure passion and curiosity. 115/16, 34/4. Though colored by incredibly complex time signatures and instrumental counterpoint, there’s a swirl of stunning emotion and dense melody unfolding here. That’s what makes “Resist the Erosion” such an unprecedented landscape, and why Mattias “IA” Eklundh is a lifelong guitar scientist.

This time, we had the pleasure of interviewing Mattias “IA” Eklundh. This is his fourth appearance. Enjoy!!

FREAK AUDIO LAB “RESIST THE EROSION” : 10/10

続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【MATTIAS “IA” EKLUNDH : RESIST THE EROSION】