EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH DAIJIRO OF JYOCHO !!

Japanese Math/Post-Rock Icon, Daijiro Of Jyocho Has Just Released The Most Imaginative, Delicate, and Emotional Record To Date “A Parallel Universe” !!

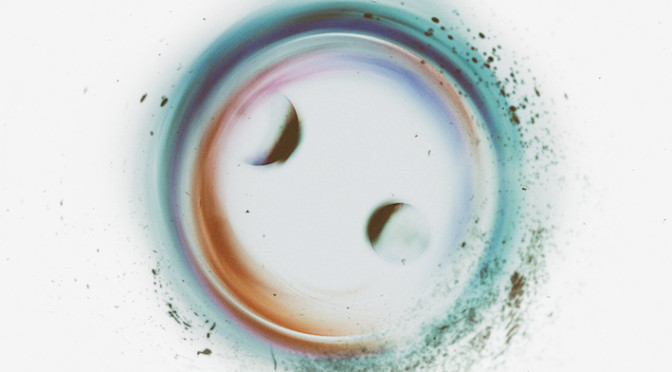

DISC REVIEW “互いの宇宙”

「JYOCHO は自由な存在です。聞きたい時、あなたが必要な時に聞いてください。」 もはや宇宙コンビニの看板は不要でしょう。日本随一のギターシェフ、だいじろー氏が京都から世界へ和の “情緒” を伝える集合体 JYOCHO。アニメ “伊藤潤二『コレクション』” のエンディングテーマを含む “互いの宇宙 e.p” には、”鮮度” を何よりも愛おしむ料音人の拘りと力量が思うままに詰め込まれています。

デビュー作 “祈りでは届かない距離” から程なくして届けられた前作 “碧い家で僕ら暮らす” には、確かな変化と進化の証が封じ込められていました。童話やお伽噺、夢のある空想の物語から、よりリアルで自然体な世界観へとシフトした作品は、”碧い家” すなわち地球に暮らす私たちの刹那性とそれでも守るべきものについて、住人たちへナチュラルに寄り添い対話をはかります。

rionos から猫田ねたこに引き継がれたボーカルは変化の象徴かも知れませんね。「少年ぽい質感の声が好み」 とだいじろー氏が語るように2人の声質は共に中性的なイメージを特徴とします。ただし、rionos のドリーミーで凛とした歌唱に対して、猫田ねたこの紡ぐ歌は時に繊細で危うい印象を与えます。”悪いベクトルで良すぎない” 彼女の持つ不安定な人間らしさは JYOCHO の定めた新たな方向性とリンクしながら心地よい感情の揺らぎをリスナーへと届けるのです。

現実の大地へと降り立った JYOCHO にはその楽曲にも変化が訪れました。”情緒”、日本的な侘び寂びと歌心により焦点を定めたのは、大海へと漕ぎ出す彼らにとっては必然だったのでしょう。もちろん、トレードマークの数学的なリズムやテクニカルなフレーズは変わらず存在していますが、より自然でオーガニックに楽曲の一部として溶け込んだ目眩くプログレッシブな要素は、バンドの一体感と共に楽曲第一主義の立場を鮮明に知らしめているのです。

“互いの宇宙 e.p.” にはさらに鮮度を増した JYOCHO の今が込められています。

だいじろー氏と伊藤潤二氏、2人の宇宙を昇華する試みは、謀らずしも “互い” の意味を深く掘り下げることへと繋がりました。全てが “互い” で成り立つ宇宙。マクロの視点で世界を俯瞰した結果、だいじろー氏が感じたものはミクロの自分自身と孤独、寂寞でした。

その感情が見事に反映されたタイトルトラック “互いの宇宙”。繊細なドラムワークと美麗なアトモスフィアは斯くも見事に複雑なリズムを隠し通し、ピアノのアンビエンスとだいじろー氏の豊かなオブリガートは、桜の花びらの如く徐々に楽曲を淡く色付け、咲き誇り、そして儚く散るのです。猫田ねたこが強弱やシンコペーションで生み出すメロディーのバリエーションも全てはキャッチーなサウンドスケープのために広がる宇宙の一部分。

特にだいじろー氏の有機的なギターは狭義のマスロックから飛び出して、お気に入りにも挙げている Vahagni のフラメンコやジャズ、現代音楽まで包括したさらなる高みへと達しているように感じます。

もしかしたら、ここに収録された4つの楽曲はそのまま春夏秋冬を、”情緒” を表現しているのかもしれませんね。受け取り方は自由です。確かに言えるのは、”互いの宇宙 e.p.” は円環であるという事実でしょう。「一つのテーマから派生させて、また一つに帰還させるという方法をとりました。」 とだいじろー氏が語るように、作品には共通して流れる歌詞やメロディーが存在します。

寂寞と微かな希望を内包した “互いの宇宙” を起点に、フルートの躍動感を陽の光に重ねた壮大な JYOCHO 流ポストロック “pure circle”, 郷愁のマスエモ絵巻 “ユークリッド”、そしてアコースティックの響きが胸に迫る “互いの定義” まで、印象的な一つのテーマが千々に形を変え純粋な円環を流動する様はまさしく圧巻です。見方を変えれば、この EP 自体が18分の巨大なエピックと言えるのかも知れませんね。

相変わらずだいじろー氏は感覚でした。ただし、その瞬間の積み重ねは、悠久にも思える音楽との対話、思考の末に生まれた唯一無二の感覚なのです。彼がこの作品に落とし込んだ孤独や寂寞は、もしかしたら “互い” を感じる対象が究極的には音楽だけだからなのかも知れません。

今回弊誌では、だいじろー氏にインタビューを行うことが出来ました。「JYOCHOは、触れた人によって形を変える仕組みを持たせています。」 SNSにアップされる演奏動画も、楽曲へ繋がることがあり見逃せませんね。どうぞ!!

JYOCHO “互いの宇宙” : 10/10

続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【JYOCHO : 互いの宇宙 (A PARALLEL UNIVERSE)】