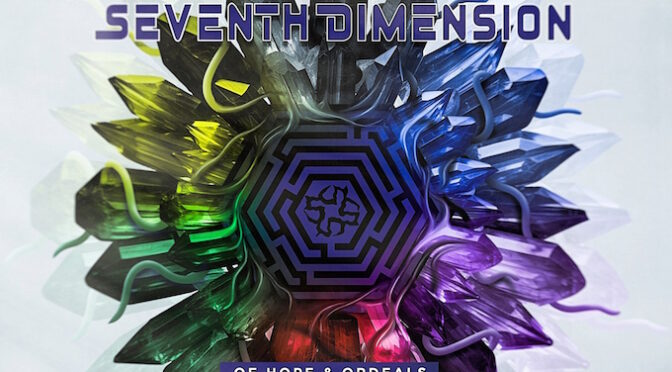

EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH LUCA DELLE FAVE OF SEVENTH DIMENSION !!

“I First Discovered Japanese Culture Back In 2014. Actually It Was Back When Babymetal Was Starting To Become Big In The West And I Was Part Of The Early Bandwagon Of European Fans.”

DISC REVIEW “OF HOPE & ORDEAL”

「最近は、歌詞のアイデアの多くに日本文化が確かに影響しているよ。日本人である妻が最近、”雨ニモマケズ” という有名な日本の詩を紹介してくれてね。その詩の内容の多くが、僕の周りにいる多くの日本人の友人の中にあることに気づいたから心に残ったんだ」

“ほめられもせず 苦にもされず そういうものに わたしはなりたい”。宮沢賢治 “雨ニモマケズ” の最終節です。もしかすると、プログ・メタルというジャンル自体、音楽シーンのなかではまさにそんな存在なのかもしれません。欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。デクノボーと呼ばれるかもしれない。それでも、こうした音楽に楽しみや癒しや救いを求める者があれば、行って希望を叶えてあげる。スウェーデンの SEVENTH DIMENSION はそんなプログ・メタルになりたいのです。

「僕らの音楽はプログレッシブでありながら、とても聴きやすい音楽でありたいといつも思っているんだ。コード進行の中で時々変なところに行ったり、長い曲があったりするかもしれないけど、曲が長く感じられるようには決してしたくない」

闇があるからこそ光が差す。試練があるからこそ希望がある。SEVENTH DIMENSION の最新作 “Of Hope & Ordeals” は、エゴと欲望が渦巻くこの暗い世界を迷宮という試練に例えながら、いつかは出口という光にたどり着くと歌います。プログという複雑で迷宮のような音楽において、色とりどりのメロディはまさに悦楽であり希望。そう、彼らはプログという一見エゴイスティックな音楽が、その実最も欲望や妬みから程遠いことをその音楽で証明します。煩悩よりも才能を。あまりに見事な甘やかなアートはそうして、世界の闇をクリスタルで払います。

「日本の音楽シーンで一番好きなのは、ジャンルは違っても、実際の楽器を使って音楽を演奏することが、今でも演奏やレコーディングのメジャーなスタイルだというところだね。西洋では多くのジャンルがそれを放棄し、プログラミングに完全に取って代わられていると感じるからね。だから、ポップ・ミュージックの中にも、人間的な要素がまだ強く残っている日本が好きなんだ」

そんな彼らの “試練”、プログ・メタルに大きな影響を与えたのが、日本の優しさの文化であり、日本の音楽世界のあり方でした。日本で4年間を過ごしたギタリスト Luca Delle Fave は、この国にきてまず、本物の楽器が今も幅を利かせていることに驚きました。なぜなら、欧米のシーンはプログラミングが今や音の大部分を占めているから。

フィジカルな “練習” を必要としないインスタントなサウンドは、プログという “試練” や “苦悩” とは真逆の場所にあります。だからこそ、そこには SEVENTH DIMENSION の求める光や希望は存在しないのかもしれません。日本で楽器を修練し、プログレッシブであることを許され、勇気を得た彼らは、そうしてグラミーを獲得した DREAM THEATER の背中を追います。

切なくも色香のあるラブリエのような歌声に、難解をフックに変えたインストの妙、そして美しきアトモスフィア。これまでスウェーデンの “Seventh” といえば Wonder でしたが、”Dimension” もこれからは外すことができないでしょう。

今回弊誌では、Luca Delle Fave にインタビューを行うことができました。「日本の文化を知ったのは2014年のこと。実はBabymetal が欧米でビッグになり始めた頃で、僕はヨーロッパのファンの初期メンバーの一員だったんだ。それで、Babymetal の最初のヨーロッパ公演を何度か見に行ったんだけど、そこで生まれて初めてたくさんの日本人に会ったんだ。彼らの優しさ、敬意、謙虚さに心を打たれた。その後、Babymetal コミュニティの中で多くの日本人の友人を作り、最終的に2015年初めに日本を訪れることになった。1カ月滞在した僕は、自分が見つけたこの新しい世界にすっかり魅了され、日本語を流暢に話せるようになって日本に住むことを決意したんだ」 どうぞ!!

SEVENTH DIMENSION “OF HOPE & ORDEALS” : 10/10

INTERVIEW WITH LUCA DELLE FAVE

Q1: First of all, I was surprised to hear that you have lived in Japan for four years! Why are you so closely connected to Japan?

【LUCA】: I first discovered Japanese culture back in 2014. Actually it was back when Babymetal was starting to become big in the west and I was part of the early bandwagon of European fans. So I went to see them live in several of their first European shows and by doing so, I met plenty of Japanese people for the first time in my life. I was struck by their kindness, respect and humbleness. I then made many Japanese friends within that community which eventually brought me to visit Japan in early 2015. I was there for a month and I completely fell in love with this new world I had found, which led to my decision to commit to become fluent in Japanese and live there. It might sound cheesy for some, but I found a lot of peace in Japan and discovered a lot of what I value in life by living there. I’m back in Sweden now for various reasons, but Japan is always a second home to me.

Q1: まず、あなたが日本に4年間住んでいたと聞いて驚きました!なぜそんなに日本と関係が深いのですか?

【LUCA】: 日本の文化を知ったのは2014年のこと。実はBabymetal が欧米でビッグになり始めた頃で、僕はヨーロッパのファンの初期メンバーの一員だったんだ。それで、Babymetal の最初のヨーロッパ公演を何度か見に行ったんだけど、そこで生まれて初めてたくさんの日本人に会ったんだ。

彼らの優しさ、敬意、謙虚さに心を打たれた。その後、Babymetal コミュニティの中で多くの日本人の友人を作り、最終的に2015年初めに日本を訪れることになった。1カ月滞在した僕は、自分が見つけたこの新しい世界にすっかり魅了され、日本語を流暢に話せるようになって日本に住むことを決意したんだ。

安っぽく聞こえる人もいるかもしれない。だけどね、僕は日本で多くの安らぎを見つけ、日本で生活することで今、人生で大切にしていることの多くを発見した。今は様々な理由でスウェーデンに戻っているけど、日本は僕にとって常に第二の故郷だよ。

Q2: After living in Japan, how do you feel about the Japanese music and metal scene? Were there any artists you particularly liked?

【LUCA】: My friend listens to a lot of Visual Kei, so he tried to get me into a lot of stuff haha. But ‘Girugamesh’ had a lot of really great music. Ulma Sound Junction is also a great band! I know them because they played with us when Seventh Dimension played at Wild Side in Tokyo in 2019. But the thing I love the most about the music scene in Japan is that, despite the genre, playing music with actual instruments is still the main way to perform and record. While I feel that so many genres in the west have abandoned that for complete replacement by programming. So I like that big human factor still being strong, even within pop music.

Q2: 日本に住んでみて、日本の音楽やメタル・シーンについてはどう感じましたか?特に好きなアーティストはいましたか?

【LUCA】: 僕の友達がヴィジュアル系をよく聴いていて、僕をいろんなバンドに引き込もうとしたんだ (笑)。でも girugamesh には本当に素晴らしい音楽がたくさんあったな。Ulma Sound Junction も素晴らしいバンドだ!2019年に SEVENTH DIMENSION が東京のワイルドサイドで演奏したときに一緒に出演したから知っているんだ。

だけどね、日本の音楽シーンで一番好きなのは、ジャンルは違っても、実際の楽器を使って音楽を演奏することが、今でも演奏やレコーディングのメジャーなスタイルだというところだね。西洋では多くのジャンルがそれを放棄し、プログラミングに完全に取って代わられていると感じるからね。だから、ポップ・ミュージックの中にも、人間的な要素がまだ強く残っている日本が好きなんだ。

Q3: Does Japanese culture, anime, video games, history, and music influence your work?

【LUCA】: Culture sure does when it comes to many of the lyrical ideas I get recently. My wife, who is Japanese, recently introduced me to a famous Japanese poem called 雨ニモマケズ and it stayed with me because I recognize a lot of it’s content in many Japanese friends I have. It also made me realize how much life in Japan has helped form some of my ways of thinking. And all these things surely make their way into our music sometimes. I also studied orchestration & arrangement and graduated at SHOBI College of Music in Tokyo, so a lot of what I learned there has been applied to our new album.

Q3: 日本の文化、アニメ、ビデオゲーム、歴史、音楽はあなたの作品に影響を与えていますか?

【LUCA】: 最近は、歌詞のアイデアの多くに日本文化が確かに影響しているよ。日本人である妻が最近、”雨ニモマケズ” という有名な日本の詩を紹介してくれてね。その詩の内容の多くが、僕の周りにいる多くの日本人の友人の中にあることに気づいたから心に残ったんだ。

また、日本での生活がどれだけ僕の考え方を形成するのに役立っているかも実感させられた。そして、こういったことはすべて、時に僕たちの音楽にも確実に影響を及ぼしている。また、僕は東京の尚美ミュージック・カレッジでオーケストレーションとアレンジを学び、卒業しているから、そこで学んだことの多くが僕たちの新しいアルバムに生かされているよ。

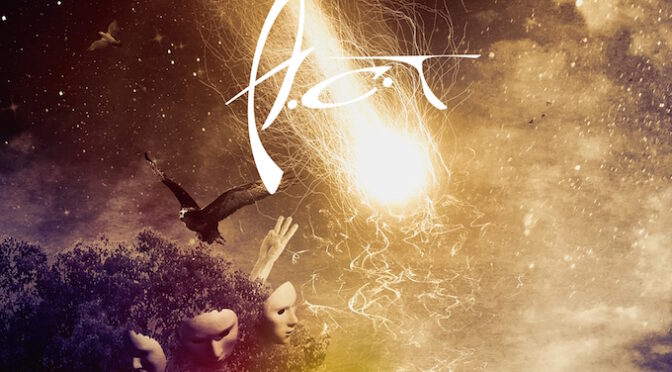

Q4: Still, “Of Hope & Ordeals” is a great piece of work! Can you start by telling us the meaning of the title and the artwork with the Final Fantasy-like crystals?

【LUCA】: The title came about a year ago. I suggested the title to the guys in the band on Midsummer’s Eve last year, which is a big holiday here in Sweden, once the general topics and lyrical ideas were already set in motion. I realized a lot of them dealt with hardships but also finding light at the end of the dark tunnel. So this title popped up into my head, and it really connected with everyone. When it comes to the artwork, one of our main ideas from the beginning was to have an album where we “paint with many colors”. So we wanted each song to have its own vibe and color. So each color represents a song, and then every color is also found again within the 6 chapters of the final song. Originally in my draft art, it looked more like a sunflower, but we knew early on we wanted to have things like stones or crystals. The labyrinth in the middle represents the album title. In other words, we wanted to symbolize the word “Ordeals” with the feeling of being stuck in a labyrinth trying to find your way out to the colors that represent “Hope”. The labyrinth also felt very fitting for the genre, since with prog you never really know what’s behind the corner, where the path will lead you or how long the path is.

Q4: それにしても “Of Hope & Ordeals” は素晴らしい作品ですね!

まずはタイトルと、まるでファイナル・ファンタジーのようなクリスタルを使ったアートワークの意味から教えていただけますか?

【LUCA】: タイトルは1年ほど前につけたんだ。昨年の夏至の夜にバンドのみんなにタイトルを提案したんだよ。スウェーデンでは大きな祝日なんだけど、大まかなトピックと歌詞のアイデアはすでに決まっていた。その多くが苦難を扱っていると同時に、暗いトンネルの先に光を見出すことをテーマにしていることに気づいたんだ。だからこのタイトルが頭に浮かんだんだ。

アートワークに関して言えば、当初からの主なアイデアのひとつは、”たくさんの色で描く” アルバムにすることだった。だから、それぞれの曲にそれぞれの雰囲気と色を持たせたかった。それぞれの色が曲を表し、そしてすべての色が最終的な曲の6つのチャプターの中でまた見つかる。

もともとはひまわりのようなイメージだったんだけど、石やクリスタルのようなものにしたいと早い段階から思っていたんだ。真ん中の迷宮はアルバム・タイトルを表している。つまり、”Ordeals (試練)” という言葉を、迷宮から抜け出せずに “Hope (希望)” を表す色に辿り着こうとしているような感覚で象徴したかった。また、プログの世界は、曲がり角の向こうに何があるのか、道はどこにつながっているのか、道のりはどれくらい長いのか、わからない音楽なので、迷宮はこのジャンルにとてもふさわしいと感じたんだよね。

Q5: This is truly an “Ordeals” time in the world, where war, division, and oppression are rampant. In such a world, what can music do and what can music be “hope”?

【LUCA】: I think hope, or peace, is always achievable, because more often than not it is the result of a mindset. Sometimes hope and ordeals are codependent on one another, as in we can’t fully appreciate hope and peace unless we’ve experienced struggle and hardship. A certain mindset can also hinder you from finding peace, such as being caught in greed for example which then becomes this hunt for a goal line that constantly moves away from you the closer you get to it, almost like the horizon. But music is definitely a wonderful tool when we struggle with these questions. They often offer a remedy, a temporary relief or even help us deep dive into answering these questions. I think that musical stimulation combined with human interpretation leads us to a very special and meditative place of self reflection.

Q5: 今、世界では戦争、分断、抑圧が蔓延していて、まさに “試練” の時代ですよね。そのような世界で、音楽ができること、音楽が “希望” となれることは何でしょうか?

【LUCA】: 希望や平和は常に達成可能なものだと思う。希望と試練は互いに共依存していることがある。つまり、闘争や苦難を経験しなければ、希望や平和を十分に理解することができない。

ある種の考え方は、平和を見出す妨げになることもある。例えば、貪欲さにとらわれていると、ゴールに近づけば近づくほど遠ざかっていく、まるで地平線のようなゴールラインを追い求めることになる。

しかし、このような疑問と闘うとき、音楽は間違いなく素晴らしいツールだ。音楽は多くの場合、救済策や一時的な安らぎを与えてくれるし、こうした疑問の答えを導き出すために深く潜る手助けさえしてくれる。人間的な解釈と組み合わさった音楽的刺激は、僕たちを非常に特別で瞑想的な自己内省の場へと導いてくれるんだ。

Q6: What’s more, in such a dark world, perhaps the fantasy of metal and prog as an escape from reality is what the world needs most right now?

【LUCA】: That’s exactly it! And sometimes an escape is what we really need. This is really why I love big long songs such as Black Sky: Final Frontier on this album. Long pieces like that really make you temporarily forget about the world around you.

Q6: さらに、このような暗い世界では、現実逃避としてのメタルやプログレのファンタジーこそが、今世界が最も必要としているものなのかもしれませんね?

【LUCA】: まさにそうだね!時には逃避行も必要なんだ。だから、このアルバムの “Black Sky” のような長い曲が大好きなんだ。ああいう長い曲は、一時的に周りの世界を忘れさせてくれるからね。

Q7: Your cover of ” A Change of Seasons” was wonderful! It’s true that your music is influenced by Dream Theater, especially the atmospheric feeling of the Kevin Moore and Derek Sherinian era before Jordan Rudess joined the band. Would you agree?

【LUCA】: Oh absolutely! For us, Dream Theater is a huge influence, there is no denying that. However we probably mostly grew up with the Jordan era of Dream Theater actually, which is my favorite era in general around 2000-2011. This is also of course because that is when I became a musician, fell in love with music, discovered prog and discovered all my favorite bands. I guess a person’s favorite era of music is always the era that took place whenever they were around 20 years old, haha. However we are of course big fans of DTs early Kevin Moore-era as well, and ‘A Change of Seasons’ is my favorite song of all time which is also why we covered it.

Q7: “A Change of Seasons” のカバーは素晴らしかったですね!

あなたの音楽は DREAM THEATER、特に Jordan Rudess が加入する前の Kevin Moore や Derek Sherinian 時代の雰囲気から影響を受けているように感じました。

【LUCA】: もちろん!僕らにとって DREAM THEATER の影響はとても大きい。でも、僕たちは Jordan 時代で育ったんだ。2000年から2011年ごろかな。それはもちろん、僕がミュージシャンになり、音楽を好きになり、プログを発見し、好きなバンドを見つけた時期でもあるからだ。

人の好きな音楽というのは、常に20歳前後のときに体験した時代なんだろうね。”A Change of Seasons” は僕の一番好きな曲で、それがこの曲をカバーした理由でもあるんだ。

Q8: It is important to note that your music is technical and progressive, yet has very catchy melodies. Prog and metal music is not the most popular music, but with such melodic beauty, is it possible to gain great popularity through buzz on social networking sites and TikTok?

【LUCA】: We sure hope so! Haha. But I think we always wanted our music to sound proggy but at the same time being very listenable prog. We might go to odd places within our chord progressions sometimes or have long songs, but I never want a song to feel long, with the exception of ‘The Dreamer’s Escape’ on our third album which is purposely designed to feel long. But there’s a common goal I want to achieve when it comes to having long songs, writing an odd chord progression, writing in odd time… And that is that I always want it to feel smooth and natural. Unless there is a conceptual/lyrical/story reason for it not to do so.

Q8: あなたの音楽はテクニカルでプログレッシブでありながら、非常にキャッチーなメロディを持っていることが重要です。

プログやメタル・ミュージックは最もポピュラーな音楽ではありませんが、このようなメロディーの美しさがあれば、SNSやTikTokで話題となり、大きな人気を得ることも可能でしょうか?

【LUCA】: そうだといいよね!ハハハ。でも、僕らの音楽はプログレッシブでありながら、とても聴きやすい音楽でありたいといつも思っているんだ。コード進行の中で時々変なところに行ったり、長い曲があったりするかもしれないけど、曲が長く感じられるようには決してしたくない。3枚目の”The Dreamer Escape” を除いてね。あれはわざと長く感じるようにデザインしていたから。でも、長い曲や変則的なコード進行、変則的な拍子で書くことに関しては、達成したい共通の目標があるんだ。それは、常にスムーズで自然な感じにしたいということだ。コンセプチュアル/叙情的/ストーリー的な理由がない限りはね。