COVER STORY : ALCEST “LES CHANTS DE L’AURORE”

“God Is Called Kami In Japanese, And They Basically Have a Kami For Everything. And You Can Clearly See That In Princess Mononoke.”

夜明けの歌

「今、メタルというジャンルはとてもオープンで、いろんなスタイルやアプローチがある」

ブラック・ゲイズ。このサブジャンルは、ブラック・メタルの狂暴で擦過的な暗闇と、シューゲイザーの幽玄でメランコリックな審美を等しく抱きしめた奇跡。メタルとインディー。つまり、このあまりに対照的な2つのジャンルの融合は、フランスの ALCEST が牽引したといっても過言ではないでしょう。

ALCEST にはサウンド面だけでなく、主にフランス語で作曲しながら、世界中に多くのカルト的なファンを獲得してきたという功績もあります。ヨーロッパや非英語圏のメタル・バンドは、より広くアピールするために英語で作曲するのが普通でしたが、ALCEST は音楽に普遍的な魅力があれば言語は関係ないことを証明し続けています。

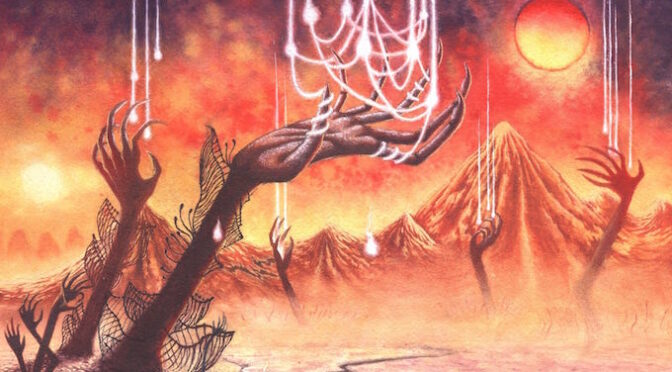

7枚目のスタジオ・アルバム “Les Chants De L’Aurore” でALCEST は、極限まで輝かしく、メロディアスでみずみずしいアルバムを作るという野心的な探求に乗り出しました。”Spiritual Instinct” や “Kodama” で焦点となっていた “硬さ” や “ヘヴィネス” は減退。一部のファンは不意を突かれたかもしれませんが、”Les Chants De L’Aurore” はこれまで以上に、いやはるかにニュアンスがあり、高揚感があり、複雑なアルバムに仕上がりました。

タイトルの “Les Chants De L’Aurore” は直訳すると “夜明けの歌”。

「新しいアルバムを作るときは、音楽、ビジュアル、歌詞の間にとてもまとまりのあるものを作ろうとするんだ。アルバム・タイトルは、リスナーの心に強いイメージを喚起するものでなければならないと思う。”歌” にかんしては、このアルバムではいつもよりヴォーカルが多くて、合唱団もいるし、僕も歌っているからね。”夜明け” は、ジャケットのアートワークとリンクしていて、とても暖かくて、新しい一日のようでもあり、一日の終わりのようでもあり、その中間のようでもある。だから、このアルバムの持つ温かい雰囲気にぴったりだと思ったんだ」

ALCEST が前作 “Spiritual Instinct” をリリースしたのは5年前のことでした。その頃の世界は自由に動き回れる場所。ところが突然、世界的なパンデミックが起こり、私たちは孤立の繭に包まれました。

このさなぎから抜け出した多くの人たちは、本当に大切なものに対する感謝の気持ちを新たにしたでしょう。それはまるで夢想家に生まれ変わったかのようであり、世界の素晴らしさを再発見した子供たちのようでもありました。

「パンデミックの期間中、何もアイデアが浮かばず、ギターのリフを書こうとしても何も出てこなかった。今までで一番長い期間、何も書けなかった。1年間、リフが1つも出てこなかったと思う。僕はいつも何かを得ようとしていた。もうダメだって感じだった。そしてある日、すべてのブロックが外れた。

インスピレーションがどのように働くのか、本当に知りたい。とても複雑なテーマだ。1年間も何も見つからなかったのに、ある日突然、すべてが解き放たれたなんて。とても奇妙だよね。

10年間ノンストップでツアーを続けてきた僕らにとっては、何か違うことをするいい機会だった。大好きな人たちや、この10年間まともに会っていなかった家族と初めて一緒に過ごすことができた。これまでは年に1、2回地元に帰るだけだった。でもパンデミックのあとは、ほとんど毎日両親に電話するようになり、今では2~3カ月に1回は南仏に会いに行っている。人の温もりやあたたかい気持ちを再発見できた。だから結果的にはよかったんだよ」

つまり、Neige にとって夜明けの歌とは終焉であり、新たな始まりでもあります。

「僕にとってこのアルバムは、ALCEST のオリジナル・サウンドへのカムバックであり、初期のアルバムにあったような、とても異世界的でドリーミーなサウンドへの帰還だ。その後、ほとんどコンセプト・アルバムのようなものに踏み込んでいったから、ちょっとした再生のようなものだった。シューゲイザー・アルバム “Shelter” を作り、映画 “もののけ姫” をテーマにしたコンセプト・アルバム” Kodama” を作り、そして前作 “Spiritual Instinct” はとてもダークなアルバムだった。特に “Kodama” や “Spiritual Instinct” は様々な意味でより硬質だった。

でも、このニュー・アルバムこそが本当の ALCEST であり、僕がこのプロジェクトで表現したいことだと思う。子供の頃にスピリチュアルな体験をして、その体験を音楽で表現できないかと ALCEST を作ったんだからね」

そのスピリチュアルな体験とは何だったのでしょうか?

「子供の頃、何かとつながっているような感覚があった。子供には特別な感覚があると思うんだ。キリスト教的な宗教を連想させるから天国とは呼びたくないけど、人間的な経験をする前のような、僕たちみんなが来た場所、現世と前世、2つの人生の間にあるある種の安らぎの場所のような、魂が休まる場所とのつながりのね。

そのことをあまり話したくないから、代わりに音楽を作ることにしたんだ。だから、ALCEST のアルバムは毎回、物事の違う側面を探求しているというか、僕の日常生活や、いわば地道な生活の中で経験したことにより近いものがあるんだ」

同郷の GOJIRA とは異なり、ALCEST はほとんどの場合フランス語にこだわっています。そしてこのアンニュイな言語こそが、バンドの幽玄で優しい音楽をさらに引き立てているようにも思えます。

「とても不思議な話なんだけど、アジアや日本には巨大なファン・コミュニティがあるし、アメリカやヨーロッパの他の国にも僕らのファンがたくさんいる。でも、フランスは僕たちの存在に気づくのが本当に遅かった。フランスで本当に人気が出始めたのは “Kodama” からだと思う。なぜ英語に切り替えないかというと、フランス語で歌詞を書くことに安心感があるからなんだ。フランス語は僕の母国語だから、もちろん正確に書くし、母国語で書く方がずっと簡単なんだ。英語で歌おうとして、フランス語のアクセントが聞こえてしまうのが本当に嫌なんだよね。英語で歌うとフランス語のアクセントが確実に聞こえてしまう。

ただ、ボーカルがミックスの中ですごく大きいわけでもないから、フランス語が強すぎることはない。フランス語で歌うフランスのバンドだと思われたくないんだ。できることなら、僕らの音楽は少し普遍的であってほしいからね。あまりはっきり歌わないのはワザとだよ。フランス人だって歌詞を理解できないくらいにね。ボーカルは、メロディーのひとつの要素であってほしいんだ」

ブラックゲイズといった特定のレッテルを貼られることについては、どう感じているのでしょう?

「僕たちは最初の “ブラックゲイザー” バンドとしてクレジットされているし、プレスは ALCEST がブラックゲイズを発明したと言っている。どう考えたらいいんだろう……もちろん、僕らにとってはとても名誉なことだし、意図的にそうしたわけではないんだけど、僕らがジャンルを創り出したバンドだと思われているのならそれは素晴らしいことだと思う。ただ、ブラック・メタルのギターとドラム、ドリーミーなボーカル、そして天使のような、別世界のような、幽玄なタイプのメタルを演奏したかっただけなんだ。

そしたら、レビューの人たちがシューゲイザーという言葉を使い始めて、私は “ああ、シューゲイザーか、音楽スタイルとしてはとても面白い名前だけど、まあいいか” という感じだった。それからシューゲイザー・バンドを聴き始めて、”ああ、そうか、なぜ僕らがシューゲイザー・スタイルを連想されるのか、よくわかったよ” って感じになって、SLOWDIVE とかが大好きになったんだ。とても素敵なのは、ブラックゲイザー・バンドたちがみんな、ALCEST を聴いてバンドを結成したと言ってくれたこと。”あなたの音楽が大好きで、私も同じようなものを作りたかったからバンドを結成した”、これ以上の褒め言葉はないと思う」

SLOWDIVE と Neige には特別なつながりがあります。”Shelter” 収録の “Away” では Neil Halstead と共演も行いました。

「初めて Neil Halstead に会ったとき、僕はまだ20代半ばだった。ファンボーイだったんだ。だから彼に会ったときは怖かったし、ファンであることを隠すのはとても難しかった。だから震えていたし、今思うとちょっと恥ずかしい。でも、彼は本当に親切にしてくれたし、僕が若いミュージシャンで、彼ほど経験を積んでいないことを見抜いていてくれた。

SLOWDIVE を知ったのは、かなり昔のことで、そのころ彼らは音楽の地図から消えていた。誰も彼らのことを知らなかったよ。90年代の幽霊バンドのような存在だった。でも、だんだんもっと語られるようになったような、何か話題になっているような気がしていたんだ。それで彼に言ったんだ。”バンドを再結成したら、みんな熱狂するよ” ってね。そしたら彼は、”いや、どうかな” って。でも面白いもので、彼らが再結成した1年後、僕は彼らを見るためだけにロンドンに行ったんだ。今、彼らは巨大なバンドになっている。Spotify か TikTok か何かで、キッズたちがみんな彼らを発見したんだ。ここ数ヶ月の間に2回彼らを見たけど、観客の中には10代の子もいた。とても奇妙で、とてもクールだよ!

SLOWDIVE で一番好きなのは、”Souvlaki” からのアウトテイクで、”I Saw the Sun” っていう曲。加えて、”Silver Screen”, “Joy”, “Bleeds” といった曲があり、アルバムではリリースされなかった曲だけど YouTube で見ることができるし、おそらくブートレグもリリースされていたと思う。これらはバンドの曲の中で私が一番好きな曲だ。Rachel に再レコーディングや再リリースなどの予定はあるのかと聞いたことがあるんだけど、彼らはこうした曲が好きではないと思う。本当に素晴らしい曲なのに、残念だよね。ぜひ聴いてみてほしい。”Souvlaki: Demos & Outtakes” というタイトルだよ」

THE CURE にもみそめられています。

「Robet Smith は僕たちのアルバム “Kodama” のファンで、アルバムの全曲を演奏してほしいといって彼がキュレーションする Meltdown に招待してくれたんだ。僕は “冗談だろう?” って思ったね。

多くの人がポスト・パンクやニューウェーブに夢中になっているように、THE CURE はとても重要なバンドなんだ。だから、彼のような人がいて、彼が僕らを知っているという単純な事実だけでも、すでにすごいことなんだけど、彼がファンで、彼のフェスティバルで僕らに演奏してほしいと言ってくれたんだ。とても光栄だよ!」

“Les Chants De L’Aurore” は、SLOWDIVE の “Just for a Day” や RIDE の “Nowhere” といったシューゲイザーの名盤と肩を並べるような作品なのかもしれません。

「たぶん RIDE は、”Nowhere” ではドラムがシューゲイザーのレコードにしてはかなりラウドにミックスされていることから来ていると思う。SLOWDIVE や MY BLOODY VALENTINE では、ドラムはそこにあるけれど、もっと背景のような感じ。僕たちの新しいアルバムでは、ドラムが本当に聴こえるよね。ドラムを大音量でミックスしたのは、このアルバムが初めてなんだ。というのも、プロセス・ミュージックはメロディーやムード、雰囲気に重点を置いているからね。でも、ドラムの Winterhalter は、ドラム・パートにとても力を入れているんだ。だから、今回はドラムの音をもう少し大きくしてもいいんじゃないかと思ったんだ」

なぜ、”Spiritual Instinct” のダークでヘヴィな世界から離れたのでしょう?

「そこから離れる必要があったから。いつもツアーをしていると、一人でいることがなくて、いつも人と一緒にいる。だから、自分自身との接点を失うのはとても簡単なことなんだ。最初のインスピレーションは何?この音楽プロジェクトを作ろうと思ったきっかけは?

“Spiritual Instinct” で聴くことができるように、僕は少し混乱していて、フラストレーションを感じていたんだと思う。そして、自分のスピリチュアリティと再びつながることがどうしても必要だった。あのタイトルは、僕が少し混乱していた時期でさえ、たとえ迷いを感じていたとしても、自分の中にある内なる世界やスピリチュアリティを感じることができたという意味なんだ。それは消えることはなかった。パンデミックで僕たちは一区切りをつけ、このバンドに対する主なインスピレーションは何だったのか、このバンドで表現したいことは何だったのか、本当に集中し直した。そして、最初のアルバムにあったコンセプトに戻りたいと気づいたんだ。最初の2枚のアルバムは、この別世界について歌っているからね。光と調和というもうひとつの世界に戻ってきたんだ」

回帰といえば、今回のアートワークはファースト・アルバム “Souvenirs d’un autre monde” を暗示しているように思えます。

「フルートの少女だね。ファースト・アルバムはフランス語で “別世界の思い出” という意味。そのファースト・アルバムの少女が成長し、今、僕がこのプロジェクトで成長したように、彼女も大人になったという意味で、ファースト・アルバムへの言及を入れたかった。ALCEST を始めたのは14歳か15歳のとき。基本的には子供だった。そして、このキャラクターも僕も、この世界、ALCEST の世界の中で成長した。そして、ニューアルバムのジャケットでは、大人になった彼女を再び見ることができるわけだよ」

そして、オープニング・トラックの日本語 “木漏れ日” でこのジャケットを暗示しています。

「恍惚とした曲だよね。幸せな気分になる。光に満ちている。日本語には、英語にもフランス語にも訳せないような言葉がいくつかあるけれど、それがひとつの概念になっているところが好きなんだ。”Komorebi” は、春の木漏れ日を意味する。そしてそれは、まるで宝石のように葉をエメラルド色に変える。とても美しいと思ったよ」

ALCEST のレコードには、宝石の名前を冠した曲が収録されています。

「そう、実は小さな伝統のようなものなんだ。”Komorebi” は、ファーストアルバムの1曲目 “Printemps Emeraude” “エメラルドの春” の現代版のようなもの。”Shelter” には “Opale”、 “Kodama” には “Onyx”、”Spiritual Instinct” には “Sapphire”、そして新作には “Amethyst” が収録されている。だから全部かな!でも、アメジストには特別な意味があるんだ。紫は神秘主義と精神性の色だからね。だから、それを指しているんだ。この石を曲のタイトルに使うのは、僕らのキャリアの中で完璧な瞬間だと思ったんだ。とても強い意味があるんだよ」

ただし、Neige のスピリチュアリティは、神秘主義のような秘教的なものとは異なります。

「確立された考え方に従わないという意味で、秘教的なものはあまり好きではない。というのも、スピリチュアリティについてあまり詳しく読みたくないから。誰もが自分の考えが正しいと思っているけれど、地球上には人の数だけ真実があると思う。そして誰も知らない。誰もすべての意味を知っているふりはできない。神はいるのか、それとも?

でも、自分の感情や直感に耳を傾けるなら、僕はとても直感的な人間だから、スピリチュアルなものやこの種のものと、ただ本で何かを読むよりもずっと深いつながりを持つことができると思う。高次のものとのつながりを感じるために教会に行く必要がある人もいる。でも僕の場合は、自然の中に身を置く必要があるので、故郷に近い南フランスで多くの時間を過ごしている。そこにはとても美しい自然があり、バンド結成当初から私にインスピレーションを与えてくれた。

森の中や海の近くなど、特別な場所にいると、現実ともっと壮大なものとの橋渡しをしてくれるような気がするんだ。この背後に何かがあることを実感できるんだ。少なくとも、僕はそう感じている。すべてに意味がある。そして、僕たちがここにいるのには、それなりの理由がある。それが、このプロジェクトで私が話していることなんだ」

“もののけ姫” にインスパイアされたように、Neige は日本の神道、自然界に存在するものすべてに魂が宿るという側面に惹かれています。

「神道では、すべてのものに魂が宿ると信じられている。例えば、村の小さな川にも魂が宿っている。だから彼らは自然をとても大切にするんだろうね。山には山の魂があり、空には空の魂がある。ちょっと比喩的な表現になるけれど。日本人は、すべてのものに魂が宿っていると本気で言っているわけではないと思うけど、それがすべてのものを尊重することにつながっている。自分たちの周りにあるすべてのものに敬意を払う。それは、僕が日本文化でとても好きなところだよ。日本語では “God” のことを神と呼ぶけど、彼らは基本的にすべてのものに神を持っている。”もののけ姫” を見れば、それがよくわかるよね。彼らは森の精霊、巨大な樫のような生き物を描いている。本当に美しい」

アルバムは、前半は陽気で多幸感にあふれ、それから後半は悲しい中にも喜びがあるような流れです。

「そう、アルバムは最後の曲で少し暗くなる。最後の曲は、ギョーム・アポリネールというフランスの作家の詩で、”L’adieu”。これは英語で “farewell” と訳される。僕が取った詩のタイトルなんだ。とても悲しい歌だよ。

僕がアルバムでやりたいのは、最後にもう少し深みを持たせることなんだ。そうすると、ある種のミステリアスなゾーンに行き着くんだ。自分の感情をどうしたらいいのかわからなくなる。そして、本当に少し緊張してくる。それに、僕は100%ハッピーエンドが好きではないのかもしれない。たぶん、最後のほうで物事を少し複雑にするのが好きなんだと思う」

ピアノ曲の “Reminiscence” は今までの ALCEST の曲とは一風異なります。

「アルバムで本物のピアノを使い、完全なアコースティックの曲を作ったのは初めてだからね。チェロのように聞こえる楽器があるけど、これはチェロではなくヴィオラ・ダ・ガンバという楽器。とても古い楽器なんだ。すべてアコースティック。とてもシンプルな曲だ。間奏曲のようなものだけど、僕にとってはとても深い意味がある。なぜなら、この曲は僕が生まれて初めて触った楽器、祖母のピアノで録音されたから。祖母はピアノの先生で、家族みんなに音楽の手ほどきをした。レコードで聴けるのは、僕の家族全員が使っているこの楽器の音なんだ。そして僕たちは皆、この楽器から音楽の弾き方を学んだ。だから、祖母がもたらしてくれたものへの素敵なオマージュなんだ。祖母がいなかったら、もしかしたら僕はこの音楽を作っていなかったかもしれないからね」

そうして、ALCEST は暗い時代に光を投じる灯台のようなアルバムを完成させました。

「今僕らが生きている時代の暗さにインスパイアされたアルバムを2枚作った後、特にこの暗い時代に、調和と美しさとポジティブさをたくさん持ったアルバムを作れば、本当に際立つことができると思った。このアルバムは、まるで癒しのような感じがするから、みんなに楽しんでもらえると思ったんだ」

参考文献: FORBES:Alcest Flourish In The Unbridled Warmth Of Their Latest LP, ‘Les Chants De L’Aurore’

KERRANG!:Alcest: “In dark times, to make an album of beauty and positivity could really stick out”

MARUNOUCHI MUZIK MAG ALCEST INTERVIEW