EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH JIEN TAKAHASHI OF VIOLET ETERNAL !!

“I Studied From Timo Tolkki About Most Important Things. He Taught Me The We Need The Respect For Cherish Individuality By My Own.”

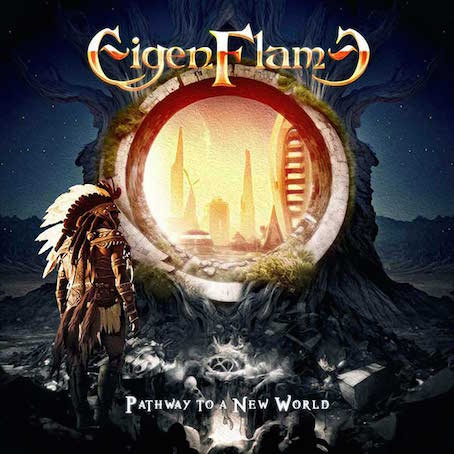

DISC REVIEW “RELOAD THE VIOLET”

「自分も満足出来て尚且つファンの人が喜んでくれるであろう夢のような音楽を作り続ける為に人脈を広げていく努力は惜しみなくしていますが、なによりも人間関係に恵まれたという部分が大きいと思います」

かつて、日本のメタル・アーティストが、海外のプレイヤーと共闘することはほとんどありませんでした。それは、言葉の壁、文化の壁、そして文字通り “海” という壁が大きく立ちはだかっていたから。もちろん、だからこそ日本のメタルは独特の “味” を持つようになったといわれる一方で、世界で認知されるには少しばかりドメスティックになりすぎたのかもしれませんね。

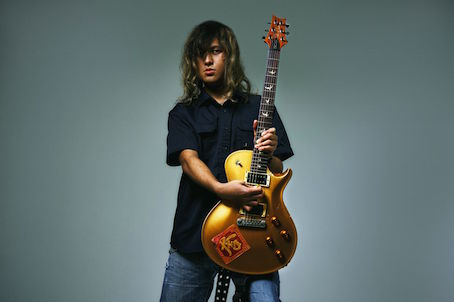

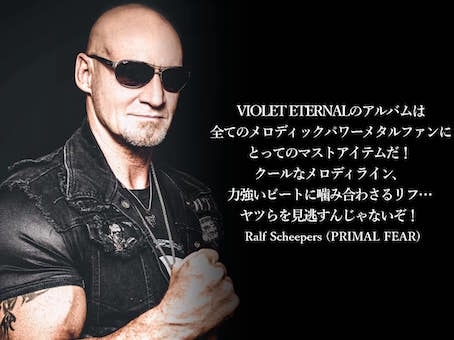

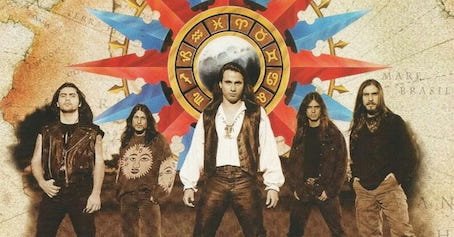

やはり、歴史を変えるのは若い力です。聳り立つ壁の数々を、ギタリスト Jien Takahashi はいとも簡単に薙ぎ倒していきます。Timo Tolkki に見出され、MAJUSTICE で颯爽とシーンに登場した Jien は、Kaz Nakamura, Kotaro Tanaka, Kelly SIMONZ という日本の百戦錬磨と共に、海外の烈士たち、Iuri Sanson, Ralf Scheepers, Vitalij Kuprij を従えていました。その姿はさながらメタル世界の坂本龍馬。インターネットという新たな海を自在に泳ぎ、Jien は信頼できる仲間を世界中で見つけました。

まさにメタルの生命力、感染力、そして包容力。彼にとって、国籍、人種、文化、性別は一切壁にはなり得ません。重要なのは、自らの才能を具現化できるパーティ。そして、その力を余すことなく使い切って、リスナーに極上の個性的なパワー・メタルを届けること。

「トルキとはかなりコンスタントに連絡を取るようになり、STRATOVARIUS 時代の楽曲をどのように作り上げたかなど色んなことを教えて頂けました。そして彼から独自の作曲方法を伝授されてからは一貫して彼の方法論を踏襲しています。しかし、それはあくまで方法論に過ぎず彼から学んだ最も大切な事は”個性的であれ”という事です。このジャンルに於いて”独創的”でいる事は難儀ですが、個性的であることを大切にしてこれからも精進していきます」

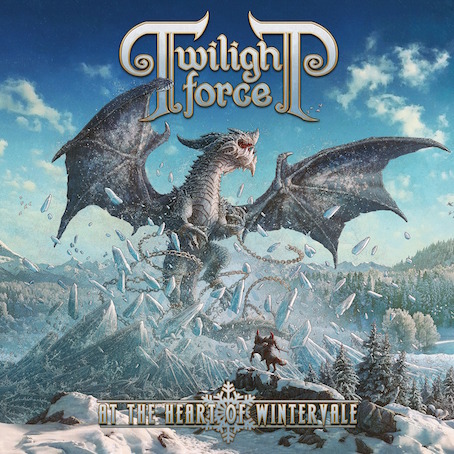

パワー・メタルはたしかにステレオタイプになりがちなジャンルで、飽和と定型化が衰退を招いたこともありました。しかし近年、TWILIGHT FORCE や GLORYHAMMER, FELLOWSHIP, IMMORTAL GUARDIAN といった若い力は、振り切った個性とテクニックで再びこのジャンルに活力を取り戻しています。Jien の新たな冒険となる VIOLET ETERNAL もそうしたバンドのひとつでしょう。

「村下孝蔵さんや弘田三枝子さんのような歌謡界のレジェンドから、私立恵比寿中学やアンジェルムのようなアイドル音楽など幅広く日本のポピュラーミュージックを愛しています。

太鼓の達人でお馴染みのナムコオリジナルやロマンシング・サガシリーズの楽曲を手がける伊藤賢治さんの作る音楽も大好きです。ヨーロッパっぽいメロディも大好きなのですが、ぼくは日本的なメロディで曲を作っていくのが楽しいしその点に生き甲斐を覚えています」

思い返してみれば、かつてパワー・メタルの銀河帝国を築き上げた綺羅星たちには、それぞれのユニーク・スキルが備わっていました。VIOLET ETERNAL のそのスキルはおそらく、欧州と日本の融合。実に耽美的でヨーロピアンでありながら、戦隊もの、アニメの主題歌、J-Rock で慣れ親しんだ日本的なコード進行や勇壮な旋律が五感を刺激するカタルシス。バンドのアンセムである “Under the Violet Sun” は、後半の転調を含めてまさしくその象徴でしょう。平坦になりがちな海外のパワー・メタルに比べて、VIOLET ETERNAL の楽曲はコード進行や転調の魔法が実に鮮やか。

DERDIAN の盟友 Ivan Giannini をはじめとした海外のパワーと、GALNERYUS の YUHKI をはじめとする繊細な日本のメタルが交わる様もまさに Jien が理想とするパワー&メタルの有り様。リスナーはただ、タクトを振るいながら美技を連発する Jien の紫に踊らされればよいのです。

今回弊誌では、Jien Takahashi にインタビューを行うことができました。「BanGDreamに関しては声優の工藤晴香さんのファンクラブにも入ったくらいどハマりしましたね!一時期は髪色まで工藤晴香さんの真似をしていたくらいです(笑)。実際に今でもInstagramでは工藤晴香さんとティモ・トルキの名前を捩った名称をIDにしていますね」

あの RING OF FIRE の “Circle of Time” を彷彿とさせる “The Echoes of Time” からさらに飛翔する “Now And Forever” の流れは絶品。開幕からメロパワ!メロパワ!でねじ伏せるアルバムは、HELLOWEEN の “Master of the Rings” 以来では? どうぞ!!

<収録曲>

01.The Titans

02. The Echoes of Time

03.Now and Forever

04.Ember Flame

05. Under the Violet Sun

06.Land of Golden Sun

07.Never Surrender…In My Dreams

08.Heartless

09. Over the Sorrow

10.Sonata Black

Line-up:

・Ivan Giannini (Vocals)

・Jien Takahashi (Guitarist)

Sound Producer:

・Dennis Ward (Sound Producer)

Additional Musicians:

・Track 02~10. Andrea Cappellari (NEKOMATA, ex-SKELETOON) as Guitarist

・Track 02~10. Ollie Bernstein (ILLUSION FORCE) as Bassist Track 09. Takao (MinstreliX) as Guitarist

・Track 09. Gabriel Guardian (IMMORTAL GUARADIAN) as Guitarist and Keyboardist

・Track 10. YUHKI (GALNERYUS, ULTIMA GRACE) as Keyboardist

・Track 09 10. Ryuya Inoue as Drummer

・Track 10. Timo Tolkki (ex-STRATOVARIUS) as Songwriter

VIOLET ETERNAL “RELOAD THE VIOLET” : 10/10

INTERVIEW WITH JIEN TAKAHASHI

Q1: Unfortunately, Vitalij Kuprij has passed away… He was a hero and a dear partner to you… Can you tell us about your story with Vitalij and your feelings towards him?

【JIEN】: I was devastated by his passed away, still I can’t believe it he left from earth.

Sometime I imagined how I felt if I loss the band mate, but I had never felt so sad about anything in my music career.

About the bond with Vitali and me, sometimes we fought.

But sometimes we talked about bull-shit things for hours.

So we built a wonderful bond that I could never have imagined when I just fan of him.

I was able to co-produce two albums with Vitali and played together in two bands before the he left from earth.

Fortunately, there have a unreleased recording take what he recorded the my song but did not release through the officially.

We are working on this song to release it as VIOLET ETERNAL. So please waiting for upcoming information about this!!

Q1: 残念ながら、Vitalij Kuprij が亡くなってしまいましたね…あなたにとって彼は、ヒーローであり、大切なパートナーだったわけですが、Vitalij とのストーリーや、彼に対する気持ちをお話ししていただけますか?

【JIEN】: “こんなに悲しい出来事が起きるものなのか”…と、彼の死には打ちひしがれました。

音楽活動を続けていればいずれはこういう事もあるかとは思っていましたが、音楽をやってきてここまで残念な気持ちを抱いた事はかつてありませんでした。

ヴィタリとは時には真面目にぶつかり合い、時には何時間もくだらない話をする…いっぱしのリスナーだった頃には想像出来ないほど素敵な絆を築いておりました。

ヴィタリとは生前に2つのバンドで2枚の作品を共同プロデュースして作ることが出来ました。

不幸中の幸いで、彼とレコーディングはしたものの一般的なルートでは発表しなかったレコーディングテイクが残っています。この曲は VIOLET ETERNAL として発表する為に作業を進めておりますので、続報に期待していて下さい!

Q2: To begin with, you and Majustice met with Timo Tolkki, which was a major turning point for you, wasn’t it? Can you talk about your encounter with him and what you learned and inherited from him?

【JIEN】: Sure!! If I never contacted to the Timo Tolkki in this life, my life is a totally different I guess.

Let’s way back to end of 2019, I was in a band called Stormheart and we were creating a EP, and I wanted to get some comments for the EP.

Then I dive to find the e-mail address of Timo Tolkki from internet, and fortunately I’m succeed to found the his address.

After that I send the email to Timo with my songs, then he responed after 15 min!!

And he told me how much he felt happiness to got the email from Japanese fan first after a long time, also he asked to talk with me in phone call.

Then I and him with familiar and he told me the many story, exsample how did he write the songs for STRATOVARIUS era.

After the he taught me to song write process, I’m fully write the songs with same way as Timo.

But is just a way, I studied from him about most important things.

He taught me the we need the respect for cherish individuality by my own.

Q2: そもそも、あなたとMajusticeは、Timo Tolkki との出会いが大きなターニングポイントとなったそうですね?彼との出会い、そして彼から何を学び、受け継いだのかお話ししていただけますか?

【JIEN】: もしもティモ・トルキと接触しなければぼくの人生は大きく違った形になっていたかと思います。

事の始まりは2019年の12月に遡ります。その当時ぼくが活動をしていた STORMHEART というバンドで作品を作っていたのですが、帯タタキにコメントが欲しいなと思いました。

そこで真夜中にインターネット中を駆け巡ってティモ・トルキのメールアドレスを見つけ出して彼にバンドの楽曲を送ったんですね。

そうしたらものの15分程で彼からレスポンスがあって、”日本の人から連絡が来るのは久しぶりだし、ちゃんと話したいから電話番号を教えて欲しい” と伝えられたんです。

それからトルキとはかなりコンスタントに連絡を取るようになり、STRATOVARIUS 時代の楽曲をどのように作り上げたかなど色んなことを教えて頂けました。そして彼から独自の作曲方法を伝授されてからは一貫して彼の方法論を踏襲しています。

しかし、それはあくまで方法論に過ぎず彼から学んだ最も大切な事は”個性的であれ”という事です。このジャンルに於いて”独創的”でいる事は難儀ですが、個性的であることを大切にしてこれからも精進していきます。

Q3: It seems that Jason Becker also approves of your guitar playing, doesn’t he? How did you interact with him?

【JIEN】: I was uploaded the cover video of Jason, I covered the “Altitudes” as you can see in the YouTube.

Then man of the manager for Jason contacted me about my cover video.

He praised for my cover video, especially he loved the I played the “Altitudes” with by my modern and heaviest arrange.

Then he showed my video and songs for Jason Becker himself, and fortunately Jason loved the my musical skills!!

After that sometimes Jason posted recommendation about me in his social medias.

It’s not common things, so still I can’t believe it Jason Becker loved my musical skills especiallyguitar playing.

Q3: あの Jason Becker にもあなたのギター・プレイは認められているようですね?彼とはどういった交流があったのですか?

【JIEN】: ジェイソン・ベッカーに関しては、”Altitudes” という彼の楽曲をカバーしたビデオを YouTube にアップロードしたんです。

そうしたらぼくのカバービデオを見たジェイソンさんのマネージャーから連絡があり、”君はジェイソンの作った楽曲を新たな次元に持っていった!ヘヴィでありながらもジェイソンへのリスペクトを凄く感じる!” と、言って頂けたんですね。

その後にぼくのビデオや楽曲をジェイソンさんのマネージャーが本人に聴かせたらいたく喜んで頂き、おめがねに叶ったという流れでした。それからジェイソンさんは定期的に自分のSNSでぼくのことを投稿して下さるようになったし、それは信じられないほど光栄な事ですよね 。

Q4: Still, Violet Eternal’s “Reload the Violet” is really great album! Can you tell us how you decided to start this band with Ivan Giannini, apart from Majustice?

【JIEN】: I was e-meet to Ivan Giannini at spring season 2023.

So we have fun to talked, especially we had a lot of common friends.

And we discussed about I supporting his upcoming solo activities, but unfortunately I can’t the found the time at that timing.

Few month later, I’ve left from my last activity with suddenly, so I needed to starting the new musical activity.

Then I contacted to Ivan about joining to the my upcoming musical activity, but he difficult to find the time for doing my things at that timing.

But I was not surrendering to got the him, because I have no choice about starting the new musical activity with other than him.

Then he asked me to send the song materials what can use for the album, and I did send the many songs and my artworks what I designed for my hobby.

After listened the whole songs, he send to me single email like a below…

“Sorry Jien, I can’t sing for your song.

Because I’ll sing the whole of your songs after that, so when we’ll be can start the recording!?”.

Q4: それにしても、Violet Eternal の “Reload the Violet” は素晴らしいアルバムですね!今回、Majustice とは別に、Ivan Giannini とこのバンドを立ち上げることになった経緯をお話ししていただけますか?

【JIEN】: イヴァン・ジャンニーニとは2023年の春頃に知り合いました。

イヴァンとは共通の知人もたくさんいたので話が盛り上がったんですね。話の流れでイヴァンのソロアルバムの制作や流通をぼくがサポートするという話が持ち上がったりもしたのですが、そのときはぼくの時間が取れずに没交渉となってしまったのです。

その後、ぼくが参加していた橘アンジュの活動から離脱する事となり新たな活動を模索し始める事となりました。

そして、再びイヴァンにコンタクトを取ってタッグを組めないか打診をしたんですが、今度は彼がめちゃくちゃ忙しく過ごしていてタイミングが合わなそうだったんですね。

しかし、ぼくはイヴァン以外と何かをやるなんて考えられなかったし、”1曲でも良いから!!あ!!ジャケ写のデザインもあるよ!!”とゴリ押しをして彼に確認を促したら、”もっと曲を聴かせてくれ” と連絡が来たんですね。

そして、アルバム相当の曲を送って暫くした頃にイヴァンから連絡があったんです。”ジエンとは1曲だけレコーディングをする事は出来ないよ…何故ならこれからジエンの曲は全て俺が歌うからだ!!さぁいつからレコーディングを始めたらいいんだ??”

Q5: What surprised me was that Dennis Ward, formerly of PINK CREAM 69, was the sound producer! Not only that, but Andrea Capperalli, Ollie Bernstein, Takao, YUHKI, Gabriel Guardian, and Timo Tolkki are also featured on the album! There have been very few Japanese metal artists like that until now, and that’s why you will pave the way and serve as a guideline for other young Japanese to follow! How did you develop this attitude of not putting up barriers, and gathering great musicians from all over the country and abroad?

【JIEN】: Always I’m worked as hard for make the dream power metal for me and every fan, so I’m effort for expanding to my human network for my musical activities.

But I’m lucky guy about human network.

Example let’s talk about how we welcomed the Michael Vescera for MAJUSTICE.

Simply Timo Tolkki was introduced me to Michael with recommended to joining the MAJUSTICE.

As for Dennis Ward who sound produced for “Reload The Violet”.

Iuri Sanson who vocalist of MAJUSTICE introduced me the Juan Corral who working for HIBRIA as manager, and I’m familiar to Juan after that.

It was someday I’ve consult to him about sound produce guy, then Juan was introduced me to Dennis with biggest his kind heart.

About the guest musicians of “Reload The Violet”.

Ollie Bernstein and Andrea Cappellari was good friends with Ivan and me, they gave us a kind answer about participating in the album.

Because that’s participate was feel like home party with friends!!

Sometimes human network made the bad trouble, but I’m so happy to enjoyed my life by the human network of mine.

Q5: おどろいたのは、あの元 PINK CREAM 69 の Dennis Ward がサウンド・プロデューサーをつとめていることですよ!それだけではなく、Andrea Capellari, Ollie Bernstein, Takao, YUHKI, Gabriel Guardian, そして Timo Tolkki といったそうそうたるメンバーがアルバムに参加しています!

今までそういった日本のメタルアーティストはほとんどいませんでしたし、だからこそ、道を切り開き、後続の指針にもなるでしょうね!そうやって、壁を作らず、国内海外問わず素晴らしいミュージシャンをどんどん集めていくあなたの姿勢は、どうやって培われたんですか?

【JIEN】: 自分も満足出来て尚且つファンの人が喜んでくれるであろう夢のような音楽を作り続ける為に人脈を広げていく努力は惜しみなくしていますが、なによりも人間関係に恵まれたという部分が大きいと思います。

例えばMAJUSTICEに参加したマイク・ヴェセーラはティモ・トルキから紹介をされた事がキッカケになりました。

“Reload The Violet” のサウンドプロデュースを手掛けたデニス・ワードは HIBRIA のマネージャーを務めるフアン・コーラルからの推薦で、そのフアンは MAJUSTICE のボーカリストを務めたユーリ・サンソンがぼくに紹介してくれたんです。

今回のアルバムに関してもオリー・バーンスタインとアンドレア・カッペラーリはイヴァンとぼくの2人と仲が良かったから友達グループの内輪ノリ感覚で参加が決まりました。

人間関係が原因でトラブルが起きる事もあるけど、なんだかんだで周りの人達に支えられているからこそぼくはこうして頑張れています。

Q6: Violet Eternal carries on the great power metal aesthetic of Stratovarius, early Symphony X, and Sonata Arctica. But you’re still in your 20s, and you didn’t experience the 90s scene. But I was surprised by your passion and knowledge of metal when we spoke. What made you fall in love with the power metal of that era and decide to carry on the aesthetic yourself?

【JIEN】: Let’s way back to my childhood, I’ve liked Crash 40’s “Live & Learn” and the song called “Can’t Beat Air Man” what famous song in niconico, so originally I’m loved music of what included the power metallic sound since I was a child.

I listened to Yngwie Malmsteen’s album calledTrilogy when I started playing guitar in junior high school, and I thought “this kind music is that I longing to to play it!!”

After that, I saw it the STRATOVARIUS at LOUD PARK 2013, that’s performance was totally changed my life.

And my mind about power metal have never changed until now.

I simply love the sound of power metal, because this type music can convey emotions so directly through melody.

Q6: Violet Eternal は、Stratovarius や初期のSymphony X、それに Sonata Arctica のような素晴らしきパワーメタルの美学を受け継いでいます。ただ、あなたはまだ20代で、90年代のシーンは経験していないはずです。

お話ししていて、あなたのメタルに対する情熱や博識ぶりに驚いたのですが、なぜ、あのころのパワーメタルにのめり込み、自らその美学を受け継ごうと思ったのですか?

【JIEN】: Crash 40 の “Live & Learn” とか、ネット上で大流行をした “エアーマンが倒せない” とか幼少期からメタルっぽい音楽が好きだったのです。

中学生になってギターを始めてすぐにイングヴェイ・マルムスティーンの “Trilogy” というアルバムを聴いて、”ぼくがやりたい音楽はこれっぽい!” と思ったし、そのあとに STRATOVARIUS のステージを LOUD PARK 2013 で観てからは今に至るまでパワーメタルに対する気持ちがブレた事はないです。

単純にパワーメタルのサウンドが好きだし、これほどストレートに感情をメロディに乗せて伝えられるジャンルも他にないと思っています。

Q7: The beauty of Violet Eternal’s power metal music is that it inherits the aesthetics of foreign power metal music, as I mentioned earlier, while at the same time producing melodies that are uniquely Japanese, such as power ranger, anime theme songs, or even J-Rock influences such as B’z! Is such a fusion of foreign and Japanese concepts one of your goals?

【JIEN】: I love a whole of Japanese popular music, example I’m fan of Japanese music legends like Kozo Murashita and Mieko Hirota.

And I loved Japanese idol music groups such as Shiritsu Ebisu Chugaku and Angerme.

I also love Namco Originals such as songs from Taiko no Tatsujin, and I’m huge fan of the Kenji Ito who writes the music for the Romancing SaGa series.

Of course I love European-style melodies, but I enjoy composing power metal songs with Japanese melodies, and that’s what gives me meaning in life.

Q7: Violet Eternal のパワーメタルが素晴らしいのは、先ほど述べたような海外のパワー・メタルの美学を受け継ぎながらも、日本らしいメロディ、例えば戦隊モノやアニメの主題歌、もっといえば B’z のような J-Rock の影響さえ醸し出しているところです!

そうした、海外と日本の融合的なコンセプトは、目標のひとつなんですか?

【JIEN】: 村下孝蔵さんや弘田三枝子さんのような歌謡界のレジェンドから、私立恵比寿中学やアンジェルムのようなアイドル音楽など幅広く日本のポピュラーミュージックを愛しています。

太鼓の達人でお馴染みのナムコオリジナルやロマンシング・サガシリーズの楽曲を手がける伊藤賢治さんの作る音楽も大好きです。

ヨーロッパっぽいメロディも大好きなのですが、ぼくは日本的なメロディで曲を作っていくのが楽しいし、その点に生き甲斐を覚えています。

Q8: “Reload the Violet” is also fascinating because of its beautiful artwork, which I understand you painted yourself? From this art, it seems you have a deep knowledge of manga, anime, and video games. What are some of your favorite works of these art?

【JIEN】: Absolutely!!

As for games, I’m big fan of Dragon Quest *maybe you know that same game with different name called Dragon warrior, especially I’m loved Dragon Warrior Monsters.

In fact, the band name MAJUSTICE itself is come from a spell in Dragon Warrior lol

For anime, I was crazy fan of Kochikame, Dragon Ball, and Yu-Gi-Oh!

Especially I was checking out almost all anime’swhat broadcasting at night time, I loved works like Isekai Shokudou and Aho Girl.

But I should talk about BanG Dream, because I even joined the fan club of Haruka Kudo who voice actress of this anime!!

At one point, I even imitated Haruka Kudo’s hair color lol

Even now, I use a name that is a play on the names of Haruka Kudo and Timo Tolkki as my Instagram name.

Q8: “Reload the Violet” はその美しいアートワークにも惹かれますが、これはあなたがご自身で描かれたそうですね?

このアートを見るに、あなたはマンガやアニメ、ゲームへの造詣も深そうですね。どういった作品が気に入っていますか?

【JIEN】: ゲームならドラゴンクエスト、それもモンスターズシリーズが大好きです。なんなら MAJUSTICE というバンド名自体がドラクエの呪文から名前を拝借しています (笑)。

アニメではこちら葛飾区亀有公園前派出所やドラゴンボール、そして遊戯王にはめちゃくちゃハマりました。一時期は深夜アニメもほぼ全てチェックしていたくらいで、異世界食堂やアホガールといった作品は思い入れが深いです。

中でも BanGDream に関しては声優の工藤晴香さんのファンクラブにも入ったくらいどハマりしましたね!一時期は髪色まで工藤晴香さんの真似をしていたくらいです (笑)。

実際に今でも Instagram では工藤晴香さんとティモ・トルキの名前を捩った名称をIDにしていますね。

Q9: With Covid, war, and division, the world has been getting darker and darker since the beginning of the 20s. For the marginalized and oppressed people, power metal fantasy seems to be a great escape, and The world needs Power metal now. Would you agree?

【JIEN】: The world has totally changed so much since I was a high school student in 2014.

However, the COVID prevented us from even meeting people close to us.

and I came to the idea such I wrote it below… “I can’t play with band, whether members live in Japan or Portugal!

But wait man… now geography has no effect, so I could form a band with Iuri Sanson living in Portugal!”

So it wasn’t that I hated the pandemic at fully actually.

If you change the way you look at things, a crisis can turn into an great opportunity I guess.

If I hadn’t left activities of before the VIOLET ETERNAL, I wouldn’t have teamed up with Ivan Giannini and released “Reload the Violet”.

And I think that the ability to turn life’s choices into great chance rather than regret is an important ability for surviving in this era.

Q9: パンデミック、戦争、分断と、20年代初頭から世界はどんどん暗くなっているように思えます。

そんな世界で社会から疎外され、抑圧された人々にとって、パワー・メタルのファンタジーはアニメやマンガと同様、現実からの素晴らしい逃避先であり、今、世界から必要とされているように思えますね?

【JIEN】: ぼくが夢見る高校生だった2014年から考えるとあまりにも世界は変わり過ぎてしまったように思います。

しかし、パンデミックによって近くにいる人達とすら会えなくなった事によって、”これじゃあ日本にいようがポルトガルにいようが誰ともバンド出来ないじゃん!…いや、待てよ…今なら地理の影響なんてないに等しいわけだからポルトガルにいるユーリ・サンソンとバンドやってもいいじゃん!” という発想にぼくは行き着いたわけで、まるっきり”パンデミック憎し”というわけではなかったです。

何事も見方を変えるとピンチはチャンスに成り変わると思います。

もしも、ぼくが橘アンジュの活動から離脱していなければイヴァン・ジャンニーニとタッグを組んで “Reload the Violet” という作品を出す事はなかったし、人生の選択を後悔じゃなくて幸福に転じさせる力こそが今の時代を生き抜く上で大切な能力なんだと思います。

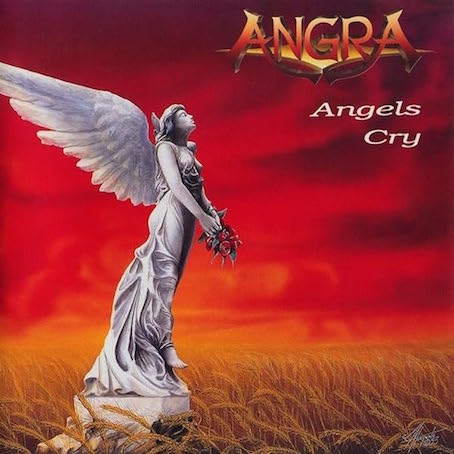

SIX ALBUMS THAT CHANGED JIEN’S LIFE!!

Michael Jackson “Invincible”

マイケル・ジャクソンがぼくにとって音楽的な初期衝動を与えてくれた存在です。今でもこの作品はよく聴いていて、聴くたびに新しい発見があります。20年以上前に作られたとは全く思えないし、この作品をもし聴いたことがない方がいれば是非とも聴いて欲しいです。

“最高の楽曲を最高の音質で最高のシンガーが歌う” という方程式の重要性を思い知らされます。

Michael Jackson is the one who gave me my first musical impulses.

I still listen to this album often, and discover something new every time I listen to it this album.

It’s hard to believe that this album was made over 20 years ago!!!

So if you haven’t heard it yet, I highly recommend you do.

It makes you realize the importance of the equation “the best song sung by the best singer with the best sound production.”

Stratovarius “Infinite”

これこそがポピュラリティーを兼ね備えたパワーメタルという音楽の最高傑作だと思います。

バンドの状態も素晴らしいし、なによりもティモ・トルキという人間に於ける “狂気と冷静さ” のバランスが最も絶妙なバランスで体現された楽曲群が揃っているという点がこの作品に於いて最も重要な部分だと思います。

“Mother Gaia” や “Millennium” といった常人には考え難い楽曲がこの世に生み出されて、

黄金期のSTRATOVARIUSというバンドがそれらの楽曲を演奏して録音したという事は奇跡に近い事ですね。

I think this is the greatest masterpiece of power metal music.

The band was great condition, and I think the most important part of this album is that it is filled with songs that perfectly embody the balance of “madness and calmness” that Timo Tolkki.

This album has a miracle songs like “Mother Gaia” and “Millennium,” which are almost people can’t write.

Kelly SIMONZ’s BLIND FAITH “BLIND FAITH”

この作品が発売された当時高校生だったぼくがリアルタイムでこのアルバムの洗礼を受けた事は後の人生に於ける行末を決定づけるキッカケになったと思います。

“N.W.O” というネオクラシカルメタルの王道を往く楽曲から始まり、キャッチーな “Burning In My Soul” に繋がる流れだけでも感動的ですが、更に “Toki-No-Kakera” という Kelly SIMONZ にしか作れない歌謡ネオクラシカルメタルに繋がるという展開は実に素晴らしく、いつも変わらぬ刺激を頂けるアルバムです。

I’m lucky guy, because this album was released at the time of when I was high school student.

In fact, I think my life is totally different if that’s album released was different timing.

The album starts with the classic neo-classicalmetal song called “N.W.O”,

and I loved the flow that leads into the catchy hard rock”Burning In My Soul”.

But “Toki-No-Kakera” what next song by the track-2, that only Kelly SIMONZ can wrote it!! So this is an album that always inspires me.

Marty Friedman “TOKYO JUKEBOX”

このアルバムこそがマーティ・フリードマンの真骨頂だと思います。

与えられた題材に対して独創性を魅せながら素材の味を活かすという物凄く高度な表現をマーティさんはアルバムを通して披露して下さいました。

痛快過ぎる衝撃をリスナーにお見舞いする “爪爪爪” から始まるアルバムには、”TSUNAMI” や “雪の華” といったマーティさんならではの歌心が込められた楽曲が沢山収録されています。

中でも “駅” に於けるギタープレイはかの名演 “Tornado of Souls” に匹敵する次元にあると断言します!

I believe this album was best work by Marty Friedman.

Throughout the album, Marty performed with his incredibly advanced expression of bringing out the best in the material while displaying his originality in the subject matter he is given.

The album begins with “Tsume Tsume Tsume,” which delivers a brutal punch to the listener.

And contains many songs filled with Marty’s emotional guitar arrangement such as “TSUNAMI” and “Yuki no Hana.”

I declare that his guitar playing in “Station *Eki” in particular is on a level comparable to that of the his masterpiece “Tornado of Souls”!!

Volcano “Violent”

“THE 速弾きバカ”だったぼくにとって屍忌蛇さんのギターを最初に聴いたときの衝撃は凄まじかったです。まるで田舎から出てきた青年が葉巻とスコッチウィスキーの味を通じて都会の渋さを叩き込まれるような感覚ですよね (笑)。

この作品を聴いた後、屍忌蛇さんとは実際に交流を持たせて頂く事となったわけですが、酩酊した屍忌蛇さんから教えられた哲学はティモ・トルキから学んだ事と同じレベルでぼくの音楽脳の礎となっています。

“速く弾いて緊張感をマックスに持ってきてから泣きに落とし込む” という術は “The Echoes of Time” のギターソロに於いてお聴き頂ける事かと思います。

I’m so surprised to listening guitar play of SHE-JA when I was listening at first time.

After listening to this work,

fortunately I had the opportunity to interact with SHE-JA himself.

And the philosophy that SHE-JA taught me is on the same level as what I learned from Timo Tolkki, and it has become the foundation of my musical mind.

I think you can see the I did same way of SHE-JA in the guitar solo of “The Echoes of Time” such as “Shredding for build up tension and then letting it drop into emotional section”

Silex “Arise”

このバンドのギタリストである Masha さんから受けた影響は計り知れないです。

“ヨーロピアンかつ日本的なフィールを持つ楽曲を外国人シンガーを含むハイレベルな面々で表現する” という Silex が実践した方法論は後に MAJUSTICE や VIOLET ETERNAL を始める上で大いなるヒントとなりました。

高校を卒業してから数年間の間は Masha さんの存在がぼくの全てだったし、”どうしたら彼のようになれるのか” と数年間毎日悩み抜いたほど強大な存在でした。

しかしMAJUSTICEを始めるにあたって、”強力な個性” がないとユーリ・サンソンや Kelly SIMONZ といった面々と張り合う事は不可能だと悟り、影響を遠ざけるべく数年間は自ら Masha さんの音楽に触れる事をストップしていました。

自分のスタイルを見出せた今では改めて聴き返す機会も多い大好きな作品です!

Masha who guitarist of this band was gave me inspired as immeasurable.

The methodology that Silex practiced, “The songs with a style of European power metal and combined Japanese feel, and these songs play by musicians what having a most skillful with including non Japanese singer”.

It was a great hint for when I started MAJUSTICE and VIOLET ETERNAL.

For a few years after graduating from high school, Masha was everything to me.

And he was such a powerful presence that I spent several years worrying every day about “how to become like him”.

But when I started MAJUSTICE. I realized that it was impossible to compete musicians the such as Iuri Sanson and Kelly SIMONZ without a “strong personality”.

So I stopped listening to Masha’s music for a few years to distance myself from his influence.

Now that I’ve found my own style fortunately, I often listen to this album again and it’s one of my favorites!