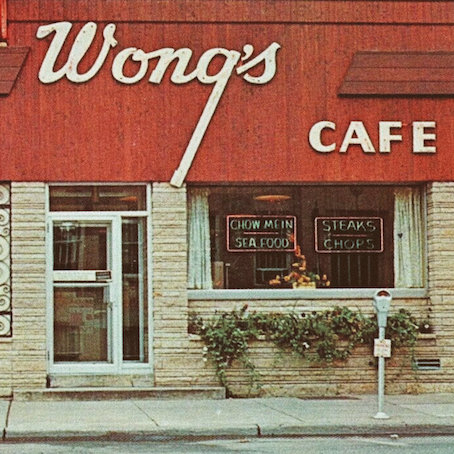

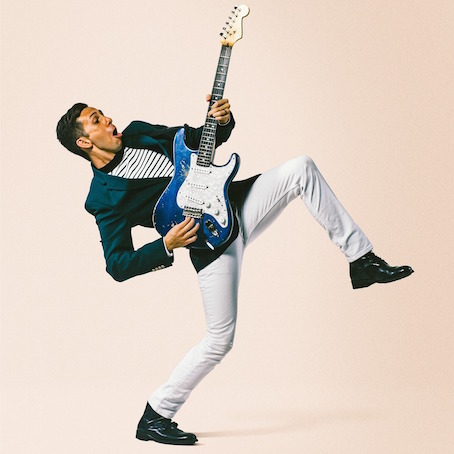

COVER STORY : CORY WONG “WONG’S CAFE”

“Everybody Wants To Be a Lead Player, But If You’re a Working Musician, 95 Per Cent Of It Is Rhythm!”

WONG’S CAFE

Cory Wong はいつも楽しそうに見えます。米ファンク界のセンセーション VULFPECK でリズムを刻んでいても、エリートとしてセッション・ギタリストとして活動していても、あるいは自身のソロ・プロジェクトを遂行していても、ミネソタ育ちの彼のおどけた笑みと無限のエネルギーは、人を惹きつけてやみません。実際、彼は “The Optimist” “楽観主義者” というアルバムまで作っているのですから。

そして、その楽観主義が彼を音楽世界において一層興味深い存在にしているのです。その笑顔が Fuji Rock の大舞台で日本のファンを惹きつけたのです。評論家が毎年のようにギターの死を宣告する時代に、Cory Wong は楽しさでギター・ヒーローの意味を進化させています。

ド派手なソロやハードロックのクリシェといったクラシックな定番の代わりに、Cory を筆頭とする新種のギタリストたちは、ヒップ・ホップ、ソウル、R&B、ファンクのやり方を取り入れて印象的な独創性をもたらしています。特に Cory の場合は、リズム・ギタリストを極めるという、普通では考えられない方法で独創性を実現しているのです。

「ポップミュージックにおけるギターの役割、その道を切り開く旅が続いてきた。 ディスコから始まり、ナイル・ロジャースや CHIC, EARTH WIND & FIRE, OHIO PLAYERS、そして PRINCE に至る。でも、そういうものの系譜としては、すべてがナイル・ロジャースから来たような気がするね」

「面白いよね。伝統的に “リズム・ギタリスト” という肩書きは、名誉の証というよりも蔑称なんだから!

でもね、僕のギターにおける最大のインスピレーションは、David Williams と Michael Jackson の共演だ。90年代前半か80年代後半の David のインタビューを見たことがあるんだ。その中で、彼は人生をかけてリズム・ギターを前面に押し出したと語っていた。”ああ!まさに僕が思い描いていたことだ!” と思ったね。

もう1人の大きなインスピレーションは、これも Michael Jackson の作品にも参加している Paul Jackson Jr. だ。10代の頃、”Paul Jackson Jr: The Science Of Rhythm Guitar” という古いDVDを持っていたんだ。

彼は、誰もがリード・プレイヤーになりたがっているが、リードの練習に90パーセントの時間を費やし、リズムの練習は10パーセントしかしないというやり方は、現実の世界とは完全に逆転している!といつも言っていた。だって、ミュージシャンが演奏する95パーセントはリズムで、5パーセントだけがリードなんだから。僕はそのことにとても共感したんだよね。

リズム・ギターのパーカッシブなパートを、フックになるようなキャッチーなもの、フックになるようなメロディックなものにすることを学んだんだ。そうやって、リズム・ギターが “リード”楽器になるというジレンマを解決したんだ」

リズムをリードに変えるその公式が、Cory 3枚目のソロ・アルバム、”Motivational Music For The Syncopated Soul” というタイトルの基盤となっています。彼のトレードマークであるパーカッシブなリードとリズムのフュージョンに、ホーンやオルガン、そして時折歌声がアクセントを添える、容赦なくファンキーで陽気なアルバムは、2019年のポップ・ミュージックにおけるギターの位置づけを示す、説得力のあるマニフェストでした。

「それまでのレコードやアルバムでは、”自分はどんな芸術的な主張をしたいんだろう?自分の指紋は何だろう?” と探っていた。そしてこのアルバムでそれを発展させ、自分の声を発見したんだ。

“ギター”のレコードをたくさん聴くと、そのほとんどが文字通り “ギター・アルバム” だ。それは印象的だし、もちろんクールだよ。僕はそういうのも好きだし、そういうこともできる。でも、それは必ずしもミュージシャンとして、そして一人の人間としての僕を感動させるものではない。

大好きなギタリストたちのライブを見たことがある。彼らは2時間でも3時間でも、とにかく “ギター・ショー” をやっている。そして90分経ったとき、僕はこう思った。”ギターだけじゃダメだ!” ってね。一日中チョコレートケーキを食べるわけにはいかないじゃないか!

それをやっている人全員がエゴだとは言わないけど、僕がやったらそうかもね!もし僕が、”ギターでこんなことができるんだ!見て見て!みんな僕の才能にひれ伏せ!”みたいなことをやったら…ああ、それはしっくりこない……」

それでも Cory はギター中心のレコードを作らなければなりません。燃え上がるようなソロやフラッシュという松葉杖に寄りかからず、それでいて興味深く、独創的で、技術的に印象的な作品を。

「僕がやっていることの多くは、”あからさまなチョップ” とは違うんだ!あいつはクレイジーだ!みたいなものじゃなくてね。僕はもっと “隠密なチョップ” をやっていたい。聴いていて、”わぁ、かっこいい” って思うし、とても親しみやすいもののように思える……でも、いざ演奏してみると、”あぁ……これ、実はすごく難しいんだ!” ってなるようなもの。

というのも、リードだけをやっている人がたくさんいて、彼らはリードをやりつくしているから!なぜわざわざその領域に入らなければならないの?!それなら、僕がリズムギターの役を引き受け、輝かせ、このタイプのプレーが素晴らしいことを世界に示し、どうすれば脇役を主役に押し出すことができるかを示せばいいじゃないか」

“Motivational Music For The Syncopated Soul” の中で、Cory のコンセプトを最もダイナミックかつ説得力のある形で表現しているのは、英国のジャズ・ポップ・センセーション Tom Misch とのデュエット曲 “Cosmic Sans” でしょう。

「Tom と僕は、ミレニアル世代的な2019年の方法でつながったんだ…インスタグラムでね!(笑)。インターネット・ギター仲間になったんだ!そんなことができるなんて、とても面白くてクールなことだよ。10年前でも、そんなことはなかったんだから。

彼はLAに2週間ほど滞在していたんだけど、直接会って、30分後には曲が録音されていた。ジャムを始めてすぐ、彼が “レコーディングしようか?そうしよう!”って。俺たちは大人だ。プロなんだ!これは、プロセス全体を考えすぎてしまってはダメなんだ」

Cory の最も注目される仕事である VULFPECK のリズム・ギタリスト(ツアーやアルバムで常に存在感を示しているにもかかわらずバンドの正式メンバーではない)でも、この臨機応変な対応力は磨かれています。

「誰かが曲のアイディアを持ってきたり、Jack Stratton が “デモを送ってくれ…” と言って、彼がそれを聴くと、突然、”よし、Aセクション、演奏しよう。Bセクション、演奏しよう!”となる。10分後にはアルバムで聴ける曲が完成しているんだ」

Cory は若い頃、地元ミネアポリスを離れ、ナッシュビルのセッション・シーンという、ミュージシャンにとっておそらく最も競争の激しい、厳しい環境でカッティングに挑戦しました。

「とても素晴らしい環境だったし、良い指導者にたくさん恵まれたことに感謝している。セッションの世界では、一瞬で磨かなければならない要素がたくさんあり、その奥深くに入り込む必要があるからね。

多くの場合、プロデューサーはデモを一度聴かせてくれる。だから、曲が完成したらすぐにその部屋に行って、完璧に演奏できるようにそのチャートを作る必要がある!

ただ、曲を弾きこなすだけでなく、同時に “特徴的な” ギター・パートを弾きこなす必要がある。G→C→Em→D…っていうような曲で、そんなの何百曲あるんだろう?何がこの曲を “特徴的” にするのか?みんながこの曲を聴いたときに、僕のパートを際立たせるものは何だろう?って考えながらね。

それが本当にうまくなる唯一の方法は、たくさんの反復練習とたくさんの直感なんだ。たくさん練習すればするほど、直感は磨かれていくんだよ」

要求が高く、ナンセンスなセッションの世界で働くことで、Cory はギター演奏に関して多くの引き出しを身につけることができました。自分のためではなく、誰かのためにパートを作ることを受け入れ学んだからです。

「”私が求めているのはそれじゃない” と言われたら、それは君が下手なギタリストという意味ではなく、彼らが何か違うものを求めているということなんだ。1曲のために1時間もオーバーダビングするようなギタリストにはなりたくないでしょ?

プロデューサーが違うものが欲しいって言ってるのに、気分を害し始めて……突然、個人的な問題になる。でも、個人的なことだと思わないで!アーティストとプロデューサーはメッセージを伝えたいと思っていて、今君が弾いているギター・パートとトーンはそのメッセージを伝えていないだけなんだから。

君のプレイが悪いからじゃない。音楽や芸術の多くは主観的なものであり、彼らは自分たちが望むメッセージを伝えるために、何か別のものを探している。僕が学んだこれらの教訓はすべて、バンドのリーダーとしてすべての決断に役立っている」

ファンクのグルーヴィーな海を深く泳ぐ男にふさわしく、Cory がストラトキャスターを持たずにステージに立つことはほとんどありません。ただし、そのサファイア・ブルーの “Highway One” モデルは、世界中を飛び回るギタリストが毎晩信頼するギターとしては、最もハイエンドなものではないかもしれません。

「このギターは高校時代から持っている。初めて手にした本物のギターはストラトだったんだ。ギターをすごく弾きたかった。小学6年生の時に質屋に行って、グレッチのトラベリング・ウィルベリーズのギターを買ったんだ!それは75ドルの中古ギターで、チューニングが合わなかった。本当はいいギターなんだろうけど……質屋に座っていたのには理由があるんだ!

中学1年生でパンク・ロック・バンドを結成した。友達と一緒に演奏していて、”これだけお金が貯まったんだ。クリスマスとか誕生日とか全部合わせたら……”って。ミネソタに住んでいたから、”.この冬、車道を100回雪かきしたら……ギターを買ってくれる?” って父に頼んだんだよ。

ならストラトキャスターが必要だろ?って。スティーヴィー・レイ・ヴォーン、ジミ・ヘンドリックス、エリック・クラプトン、ナイル・ロジャース…レッチリのフルシアンテもね。それで僕は、”オーケー、クールだ” って思ったんだ。

それでストラトを手に入れた。ティーンエイジャーの頃、もっと素敵で高級なストラトが欲しかった。でも、そんな余裕はなかったから、300ドルの “Highway One” を買ったんだ。ギターは、自分が求めている音をすぐに出せるものでなければならない。僕はどんなギターを弾いても自分の音になるけど、ある種のギターはすぐにしっくりくるんだ。自分のクリエイティビティを最も簡単に引き出してくれる楽器を見つける必要がある。ストラトを弾くと、自分の声のように感じるんだ。他のギターも大好きだけど、ストラトは僕のまさに家なんだ」

2021年は Cory にとって大きな年でした。初のシグネチャー・ストラトを発表し、YouTube番組 “Cory and the Wong Notes” も彼の名を世界に知らしめました。昨年はファンク・スーパーグループ、VULFPECK と再びタッグを組み、”Vulf Valut 005: Wong’s Cafe” をリリースしました。

「”Vulf Valut” はヴァイナル・オンリーのコンピレーション・シリーズとして始まったんだ。Jack とパンデミックの前にやったレコーディングで、気に入っていたけれど前作には収録されなかったものがたくさんあると話したんだ。彼と書いたものもあれば、他のメンバーと書いたものもあった。彼は “プロデュースして、好きなようにやって、Cory Wong らしくしてくれ!” と言ってくれた。だから、その音源をもらって、プロデュースを始めたんだ。

ギター中心になるように、いろいろなテクスチャーを加えて……クラシックなオールドスクールの VULFPECK の雰囲気を、ギターで表現したかったんだ。通常のアルバムではいつもやらないようなギターの見せ方をするために、新しいレコーディングを始めたんだよ。

いつもは Jack がバンドリーダーだから、僕はそれにふさわしいパートを演奏する。Joe Dart はバンドのアンガス・ヤングで、彼のベースがすべてを引っ張っている。このアルバムで僕はエディ・ヴァン・ヘイレンに少し近づけたよ。

“Wong’s Cafe” というタイトルになったことで、自分のレシピを披露することができた!何も気にしないで、ギターを前面に押し出した作品にしようと決めたんだ。今までで一番ギターが主役の VULFPECK のプロジェクトなんだ!」

“Smokeshow” のギターソロは出色の出来でしょう。

「ああ、あれはいつもとかなり違っていて、もっとロック的なものだと思う。ほとんどの人は僕をクリーンなサウンドのリズム・プレイヤーとして知っている。でも、リード・ギターも子供の頃から弾いていたんだ。セッションや多くのバンドでリードを弾いてきた。

僕は STEELY DAN のマニアで、John Scofield のフリークなんだ!この曲で影響を受けたのはこの2つだ。STEELY DAN の “Peg” における Jay Graydon のソロを聴いて、それから僕のソロを聴いてみてよ。この曲は、彼へのオマージュなんだ。

Gミクソリディアンで下降するモーダルなリックがあり、最後にクロマティックを入れて緊張感と解放感を出している。これは “Peg” のソロから得たものなんだ。面白いシェイプの動きなんだけど、強い音で解決されるし、モーダルで解決感がある。

実は John Scofield とこのことについて話す機会があったんだ。そして彼は、多くの場合、気に入ったメロディーの形を見つけると、それを1フレット戻し、解決したいときに戻ってくるのだと教えてくれた。そうすることで、クールな効果が生まれるんだ

ギター・プレイヤーはシェイプが大好きだ。でも、半音階的なテンションを加えてみて、何が起こるか見てみよう。内側に入り込んで、外側に出て、そしてパッと戻ってくるかもしれない」

ベース・ギターの伝説 Victor Wooten との共演も果たしました。

「Victor は僕の音楽的ヒーローのひとりだ。10代の頃から彼を見てきたし、数年前から好きなバンドは Béla Fleck and the Flecktones だった。18歳のとき、ミネソタ動物園の円形劇場で彼らのライブを観たんだけど、彼らの演奏に圧倒されたよ。以前は、伝統的な楽器をあまり使わず、異なるスタイルを融合させたインストゥルメンタル・ミュージックをやっていることを知らなかったし、なんだか変だと思っていたけど、彼らのライブを見て “そうだ、説得力があれば何をやっても許されるんだ” と確信した。初めて Victor に会ったときは衝撃だったね。彼は伝説的なミュージシャンで、地球上で最も好きなミュージシャンの一人だ。やがて、僕は自分のことをやり始め、音楽シーンで有名になり、時々起こることだが、幸運にも知られるようになった。

僕が YouTube でやっている音楽バラエティ番組は、レイト・ショーとサタデー・ナイト・ライブを足してミュージシャン・バージョンにしたようなものなんだけど、彼はそれに興味を持ってくれて、とても気に入ってくれたんだ。僕は、ぜひ出演してほしい、インタビューもしたいし、一緒に演奏したいと言ったよ。

彼は “もちろん!” って。彼とは1時間のインタビューをした。彼はずっと知恵を絞っていて、僕の質問は彼にとっても僕にとっても重要なことだったので、とても楽しんでくれた。このツアーを計画したとき、僕は今、プラットフォームを持っていて、ある程度の成功を収めているのだから、自分のヒーローたちを招待することができるだろうと考えていた。ツアーに Victor を特別ゲストとして招き、ベースを弾いてもらい、バスに乗り、彼の知恵を吸収することは夢だった。今まで生きてきた中で最高のミュージシャンの一人であり、僕の絶対的なヒーローの一人である彼と一緒に演奏できることに興奮しているし、同時に、Victor Wooten と1ヶ月間バスの中で一緒に過ごし、彼の持っている知恵、知識、経験のすべてを吸収できることにも同じくらい興奮しているよ」

実際、Cory は9歳のときにピアノを弾き始め、10代で RHCP や PRIMUS の影響を受けてベースを弾き始め、今はフェンダー・ストラトキャスター・ギターを弾いています。

「もともとはベーシストになりたかったし、今でもベーシストになりたいと思っているんだけど、ギターを弾くことから抜け出せないんだ(笑)。小学校6年生のとき、バンドでベースを弾きたかった。ベースを持っていたし、ベーシストだった。でも、バンドに入りたいと興味を示す友達の中で、ギターをやりたがる子はいなかった。

結局、友人のアーロンにベースを教えて、お金を貯めて、ギターを買ったんだ。それ以来、ギターにはまり込んでしまった。実はとてもスリリングなんだけど、ベースを弾くのも大好きで、スタジオで自分のレコードのベースを弾くこともあるんだ」

ギタリスト、ベーシスト、ピアニスト、エンターテイナー、インタビュアー兼司会者。Cory Wong の才能に限界はありません。

「子供の頃から深夜テレビに夢中だった。見てはいけないかもしれないけど、部屋にテレビがあって、夜遅くまでトーク番組や深夜番組を見ていたんだ。生バンドが出演し、番組にエネルギーがあり、時事問題を語り、時代の流れに沿った興味深いゲストを迎え、バンドが来てパフォーマンスをする。深夜帯のバンドリーダーになりたいというのは、僕の大きな夢だった。司会者にもなるから、プレゼンターやエンターテイナーとしての才能があることを示せるし、音楽ディレクターとしての才能も。自分のクリエイティビティの一部を発揮しながら、自分が取り組んだスケッチ・コメディーのセグメントをやったり、自分のやっていること、興味のあることを披露したりするんだ。

僕は単なるギタリストやミュージシャンではない。僕の脳内には他にもいろいろなことが渦巻いていて、それを吐き出すのは楽しいことなんだ」

参考文献: GUITAR.COM:“Everybody wants to be a lead player, but if you’re a working musician, 95 per cent of it is rhythm”: Cory Wong