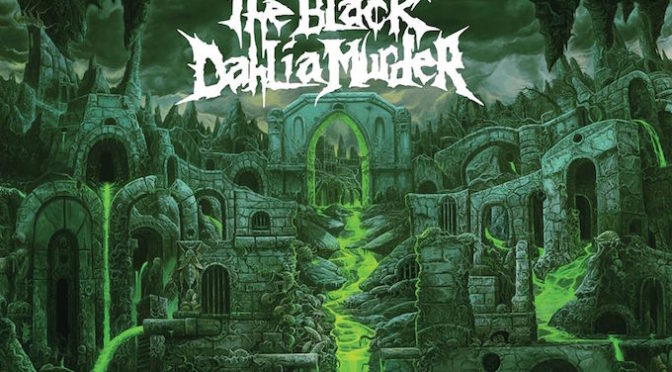

EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH TREVOR STRNAD OF THE BLACK DAHLIA MURDER !!

“We Did Come Up During The Age Of Swedish Influenced Metalcore ala As I Lay Dying, Unearth, etc And Did Get Lumped In With That Genre a Lot But I Don’t Personally Believe We’ve Ever Been That. It’s Always been Death Metal To Me. “

DISC REVIEW “VERMINOUS”

「僕たちが登場したのは AS I LAY DYING とか UNEARTH のようなスウェーデンの影響を受けたメタルコアが勃興した時期だったね。そして確かにメタルコアのジャンルによく分類されてきたよ。

だけど、個人的には僕たちがメタルコアだったことはないと信じているんだ。ただずっとデスメタルであり続けただけなんだ。」

THE BLACK DAHLIA MURDER のおよそ20年のキャリアは、誤解を振りほどくための飽くなき闘争だったのかもしれません。無残な猟奇事件の被害者、ブラックダリアの名を冠するデスメタルバンドにとって、登場した時期、場所、人脈すべてが本質とは少しずつかけ離れ理想と乖離しながら得た名声は、70年前の事件と同様ミステリーだったのかも知れませんね。

ただしバンド、いやもやはメタルシーン全体のご意見番として定着した Trevor Strnad がデスメタルのタグに拘るのは、メタルコアのフォーミュレイクな音楽性云々以前に、アンダーグラウンドメタルへの深い愛情が理由であるはずです。

「だって僕たちはアンダーグラウンドミュージックを愛しているからね。僕たちの音楽はアンダーグラウンドミュージックへのトリビュートさ。僕たちが達成した成功は、自分たち自身の条件に妥協することなく基づいているからね。」

BRING ME THE HORIZON が恐れなきその眼差しでジェネリックポップを抱きしめ自らの理想をメタルの新聖歌へ昇華したのとは対照的に、THE BLACK DAHLIA MURDER はエクストリームであり続けアンダーグラウンドを追求することで自らの理想を鋼鉄の大樹へと刻むのです。

「僕たちのメタル文化は社会の大部分から過小評価されているけど、計り知れない強さを持ち、宗教の束縛なしで自由に生きることができるコミュニティーなんだ。」

Trevor にとって、理想的なメタルヘッズとは今でも主流の対岸に位置し、偏見なく音楽ひいては社会の常識や欺瞞を疑う監視者。つまり、権力や主流派にとっては知識という疫病を運ぶ害虫であるべきなのでしょう。ゆえに、当然 “Verminous” “害虫” の名を冠した最新作は新たな反抗の幕開けです。

「僕はこのバンドが何年もかけてより3次元的なサウンドへ、自然に進化を遂げていったと思っているんだ。だから今ではバンドとしてダイナミズムを出すために何をするべきか完全に理解しているんだよ。まさに多様性の力だね。」

あの運指マシーン Ryan Knight を凌ぐほどに燦然と輝く Brandon Ellis の加入と共に前作 “Nightbringers” で芽生えた創造の羽は、”Verminous” において漆黒の大翼として下水道の闇に君臨します。

皮肉にも、”形式的” “一辺倒” を揶揄するために TBDM を含むかつてのメタルコア一派が称された “任天堂サウンド” は、彼らの臓腑の奥底でゲーム音楽が本来有するダイナミズムと万華鏡の音の葉を強調し始めることになったのです。

「確実に僕の書く歌詞はロールプレイングゲームのファンタジーサイドから影響を受けているよね。任天堂のクラッシックなゲーム音楽はメタルと様々な相似点が存在するし、僕たちが書いている音楽もそこから影響を受けているんだよ。」

ドラマティックでシネマティック、より感情的に喚起される作品が書きたかったと語る Trevor。実際、”Verminous” は切り裂きジャックや吸血鬼が主人公ですが、彼が敬愛するドラゴンクエストやファイナルファンタジーに勝るとも劣らないファンタジックな猟奇譚で、好奇のローラーコースターでしょう。

メロディックデスメタルはもちろん、スラッシュ、プログレッシブ、クラシカル、さらにはドゥームの鼓動まで感じさせるレコードのカラフルでムーディー、カリスマティックなイメージは、洗練と地下水脈をまたにかける THE BLACK DAHLIA MURDER にのみ許された秘伝、調合の魔法に違いありません。同時に、体内の害虫は貪欲にに肌を食い破り、変わらぬ凶暴を見せつけるのです。

今回弊誌では、Trevor Strnad にインタビューを行うことができました。「僕は特にレトロゲームを愛しているんだ。フェイバリットは、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーシリーズだね。昔の16bit とか 8bit の時代が大好きなのさ。

ゲーム機ならファミコン、スーパーファミコン、メガドライブ (セガ) が絶対的に好みだね。中でもオリジナルのファミコンが最高さ!」 どうぞ!!

THE BLACK DAHLIA MURDER “VERMINOUS” : 9.9/10

続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【THE BLACK DAHLIA MURDER : VERMINOUS】