EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH LEIF EDLING OF CANDLEMASS !!

“In The End We Took a Band Desicion To Bring In Johan Again. Go Back To The Ground Zero Of Doom So To Speak.”

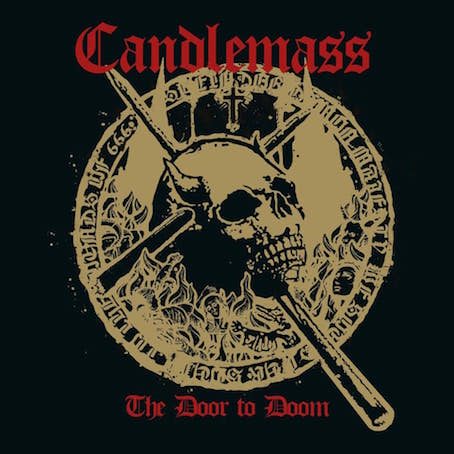

DISC REVIEW “THE DOOR TO DOOM”

CANDLEMASS はその30年以上に及ぶ悠遠なキャリアにおいて、幾度ものメンバーチェンジを繰り返しながら氷霧に煙るスカンジナビアの凍原に、絶望とエピックの哀城を築きあげて来ました。

そしてそのドゥームに宿る不吉な影は、シンガーの変遷を因果として先姿万態の表情を得ることとなったのです。

巨漢 Messiah Marcolin がオペラティックなテノールで魅了した80年代のトリロジーは、メランコリーとドラマティシズムが集積したエピックドゥームの耽美な教科書。一方で、Robert Lowe が Dio や Tony Martin を憑依させて躍動した21世紀の3枚は、メタルの様式と伝統をヨーロピアンなロマンへと昇華した至宝。

その他にも、Thomas Vikström, Björn Flodkvist, Mats Levén と多士済々、まさに錚々たる顔ぶれが並ぶ歴代シンガーの中で、”C-Mass” の忠実なる信徒が決して忘れられない名前があります。

Johan Längqvist。それは後にバンドが開拓するテリトリー、”エピックドゥームメタル” をラテン語で表記した記念すべき不朽のデビュー作 “Epicus Doomicus Metallicus” に歌唱を吹き込んだレジェンドの名。

CANDLEMASS は結成35周年を迎えるに当たり、一つの決断を下しました。その Johan の電撃復帰です。

「僕たちは CANDLEMASS の中で、再度火花が飛び散るようなインスピレーションを得るために、何かを行う必要があったんだ。そしてその答えが Johan だったんだよ。」バンドの創始者でグル Leif Edling は、慢性疲労症候群を患い戦いながらバンドを巡るビジネス、論争に身を削り、再度音楽を “楽しむ” ためにドゥームの “ゼロ地点” への回帰を決めたのです。

実に6年半振りとなったフルアルバムは、実際 “グラウンド・ゼロ” を創成したバンドの威厳と崇高に満ちています。ただし、この終焉からの始まりは、決して “Epicus Doomicus Metallicus” の安易なコピーではありません。

「今、まさに僕たちは新たなファンを獲得しているんだよ。ドゥームのテリトリーからだけじゃなくね。」タイトルは “The Door To Doom”。メタルワールドのニューヒーロー GHOST とのツアーで幅広い層のメタルファンから賞賛を得たバンドは、幽寂から激情までドゥームの陰影を須く投影した最新作で文字通り “Doom” への “Door” となります。

封入される幻惑のギターメロディーがリスナーを中世の暗黒へと導く “Splendor Demon Majesty”、静寂と喧騒、妖艶と情動を行き来するエピカルなメタルダイナミズムの権化 “Under the Ocean”、スロウバーンの真髄を提示する “Astorolus-The Great Octopus”、そして叙情と憂鬱を抱きしめたバンド史上初、悪魔のバラード “Bridge of the Blind”。

ドゥームメタルの美学を様々な手法で描き出すアルバムにおいて、Johan Längqvist のワイドで説得力のある歌唱は作品の骨子となっています。名手 Mats Leven が歌った “House of Doom” の再録で Johan が見せる深邃なるアトモスフィアは、まさしくその証明でしょう。

「僕たちはとにかく、”ストレート” なアルバムを作りたかったね。クソみたいな素材なしで、大胆不敵で…生々しくハードでヘヴィー。」事実、アルバムのサウンドは実にフィジカルで、バンドの猛攻が目前に迫ります。

シーン随一のギターチームとベースヒーローが繰り出す、時に幽玄、時に劇的、時に獰猛なアンサンブルは圧倒的。そうしてメタル/ドゥームのゴッドファーザー Tony Iommi のゲスト参加は、ファンにとっても、バンドにとっても何よりの祝祭となりました。

遂に共演を果たしたドゥームマスターの遺伝子は、確かに後続へと引き継がれています。その影響は、PALLBEARER, KHEMMIS, HOTH といったモダンドゥームの綺羅星はもとより、VISIGOTH, GATEKEEPER, HAUNT が志向するトラディショナルメタルのリバイバルまで、色濃く、深々と、多岐に渡って根付いているのです。

今回弊誌では、バンドのマスターマインド Leif Edling にインタビューを行うことが出来ました。「このバンド、もしくはこの体制が後1年、2年続くのかは分からないけど、少なくとも僕たちは残された時間を楽しむよ。」 “Psalms for the Dead” で終焉を宣言した不死鳥が、灰の中から蘇る完璧なレコード。どうぞ!!

CANDLEMASS “THE DOOR TO DOOM” : 10/10

続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【CANDLEMASS : THE DOOR TO DOOM】