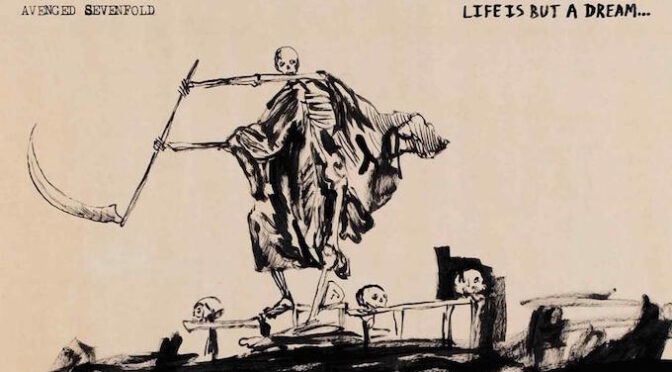

COVER STORY : I PREVAIL “TRUE POWER”

“I Want To Write Something That Stands The Test Of Time.”

TRUE POWER

失恋は個人の成長を促すとも言われています。I PREVAIL のボーカル Brian Burkheise は、2013年5月1日の夜の体験が、その言葉を裏付けていると証言します。

当時20歳の Brian は、その約束をデートだと思って出かけました。1925年にステート・シアターとしてオープンした伝説的な会場フィルモアに、PIERCE THE VEIL, MAYDAY PARADE, YOU ME AT SIX が出演するライブに若い女性を連れて行った時のこと。

PIERCE THE VEIL のセットの途中で Brian は、自分の夢を彼女と分かち合うことに決めます。「俺はいつかこれをやりたいんだ…」Brian は2,900人収容のハウスを満員にすることと、ライブの観客を魅了することを彼女に誓ったのです。

Brian は自身の言葉を固く信じていましたが、しかし彼の愛情の対象は彼の言葉をあまり信じてはいませんでした。

「彼女はにやりと笑い、絶対にありえないと思っているような目で俺を見ていた。ライブが終わると、彼女は別の男に会いに行ったんだ。自尊心を傷つけられたね」

落胆しながらも Brian は一人で家に帰る途中、自分の将来を考え始めます。

「起こったことはモチベーションの源となる。なぜ自分はこれほどハードにプッシュしなければならないのか、その理由にね。自分ならできる、夢は実現可能だということを人々に示すための力になると自分に言い聞かせたのを覚えているよ」

あの運命的な夜から10年。Brian と彼のバンド I PREVAIL に起こったことを考えれば、その言葉が真実であることを証明できるでしょう。2度のグラミー賞ノミネート、3枚のフル・アルバム、そしてモダン・メタルで最も鋭いキャリアの軌跡。それだけではありません。バンドのサード・アルバム “True Power” を引っ提げた北米ツアーのクライマックス、PIERCE THE VEIL の後に出演した彼らはフィルモアでヘッドラインを飾ったのです。それはまさに、ヘヴィ・メタルのレジリエンス、回復力、反発力を証明する出来事でした。

「自分が尊敬していた人たちとステージを共有できた。これからも、常に自分自身をプッシュしなければならないと感じさせるね」

Brian は現在、3年連れ添った妻 Caylin と暮らしています。彼女とは、苦渋を舐めたあの夜の数カ月後に知り合いました。では、彼を裏切った女性はどうなったのでしょう?

「あれから、彼女はレコードを出すたびにメールをくれるのがおもしろくてね。結婚してからは、メッセージは来なくなったよ」

Brian には、自信なさと生意気さが混在しています。ミシガン州南東部のランドマーク・アカデミーという “超小規模 “高校を40人クラスで卒業した彼は、ESCAPE THE FATE の曲を車の中で歌って仲間に声の強さを指摘されるまで、自分に才能があることに気づいてはいませんでした。両親は彼の願望を応援してくれましたが、一方で友人や家族からは、よく言えば非現実的、悪く言えばクレイジーだと思われ、それが彼自身へのプレッシャーを強めることにもなっていました。

しかし Brian はそのプレッシャーまでも反発力でモチベーションに変換しました。成功を収めるために彼は、歌や照明、アートワークや舞台裏の仕組みに至るまで、自分が関わりたいと思う世界を科学的に研究に研究を重ねたのです。Brian は、ミュージシャンであると同時にマーケッターの頭脳を持っていたおかげで、バンドという乗り物を “超分析” し、悪名や宣伝材料の不足など、将来の成功を阻むかもしれない要因を特定していったのです。

I PREVAIL が今日のように、自分たちの活動の細部にまで気を配り、それが全体的なゲームプランの中で果たす役割に気を配るようになったのは、まさに Brian の現実的な哲学が浸透していったから。あくまでも彼らは長期的な視野で活動していて、単に自分たちの事業の将来性を確保したいだけなのです。

「音楽が僕らの根源であるのと同じくらい、僕らはみんなビジネスマンなんだ。バンドは発展し、成長しなければならない。人脈を作り、可能な限り多くのことを学ばなければならない。30年後、僕らが60歳になっても、この仕事を続けていたいからね」

Brian とボーカルを分け合う Eric Vanlerberghe のインスタグラム・アカウントは彼のレコード・コレクションに捧げられています。

「自分が手掛けた作品が誰かの手元に届くというのは、特別なことなんだ。誰かがそのレコードをコレクションしていて、その友人や子供たちが、何年か後にそのコレクションを手にとって、僕たちが作ったものを発見するんだからね」

Eric は昔ながらのロマンチックな音楽鑑賞を愛していますが、ストリーミングがもたらす影響にもしっかりと気を配っています。I PREVAIL は2022年に182カ国で2億4690万回のストリーミングを得ています。

「誰かが自分の音楽に人生の多くを捧げているのを目の当たりにするのは…正気の沙汰じゃない。A DAY TO REMEMBER の “Homesick” や MY CHEMICAL ROMANCE の “Black Parade” を聴きながら、自分の人生のどれだけの時間を過ごしたか、過去に戻って確かめたいものだよ」

Eric の足には “Black Parade” のタトゥーがあり、CDを聴きすぎて “燃え尽きて” しまったのだといいます。ゆえに、MY CHEMICAL ROMANCE がヘッドライナーを務めた “When We Were Young” フェスティバルに出演することは Eric にとって光栄以外の何物でもありませんでした。彼が初めて行ったライブは FALL OUT BOY で、すぐにカリフォルニアのデスコア・アウトフィット、CARNIFEX が続きました。エモもデスコアも同時に包容するのが彼らのやり方。

「この前のツアーでは、SLAYER の “Raining Blood “をカバーしたんだ。毎晩、みんなを驚かせるためにね。特に、みんなが演奏するとは思っていないような曲を演奏したいよね。I PREVAIL が SLAYER を演奏すると思うかい?」

I PREVAIL がデビューEP、2014年の “Heart vs. Mind” を準備していた頃、最初の注文は1,000枚にすべきだという提案に反対したのも Eric でした。「そして今、僕たちはここにいる」それ以来、彼らは目標を常に “高い” ものに再設定し、常にハングリーで追い求める姿勢を崩していません。

彼らの成功の雛形は LINKIN PARK の影響によるものです。重いリフをポップなフックと融合させ、寛容にさまざまな形に変化させながら、音楽ファンがヘヴィ・ミュージックへの愛を発見する “門” として重要な役割を果たした Nu-metal 界のレジェンド。ただし、”入門バンド” には入門バンドの苦悩もあります。I PREVAIL もテイラー・スウィフトの曲をカヴァーしたことで、早い時期にジャンルの “門番” たちから大きな非難を浴びています。

「気にしてないよ。誰かが僕らを “入門バンド” だと言っているコメントを読むと、侮辱のつもりで言っているんだろうけど笑ってしまう。でも、僕たちは人々をメタルに引き込んでいるんだ。いいかい? 人々は自分を引き込んでくれたバンドを、この先何年もの間、いつも近くに置いておくものだ。METALLICA は、僕にメタルとは何かを教えてくれた最初のバンドだった。そこから SLIPKNOT、Underøath、SYSTEM OF A DOWN と続き、2年も経たないうちにデスメタルやグラインドコア、その他諸々を聴くようになった。メタルに対する飽くなき渇望があったんだ。だけど、そうやって世界が広がった今でも、最初に僕をメタルに引き込んでくれたバンドやアルバムは大好きなんだ」

まだ嫌われ者たちとの付き合いは終わっていませんが、彼らはむしろその戦いを反発力で自分自身を奮い立たせる追い風に使っています。I PREVAIL が2019年のセカンド・アルバム “Trauma” を完成させたとき、メンタルヘルスと喪失というテーマを赤裸々に扱ったこの作品に彼らはすべてを注ぎました。だからこそ、その知識は、荒らしが押し寄せてきたとき、バンドにある程度の防御策を与えてくれたのです。ありがたいことに、現段階では Eric は否定的な意見に免疫があります。

「人々は自分たちがうまくいかなかったことに嫉妬している。夢を持っていたのに、チャンスを得られなかったとか、努力が報われなかったとか。笑っちゃうよ。それで、髪の長さとか、曲の単語の発音とか、くだらないことで僕を嫌うんだ。だから僕は、そうした批判も追い風にするよ」

“Trauma” を書いた理由は、バンド自身が本当に暗闇の時期を経験したから。だからこそ、Eric は自分たちのメンタリティをできる限り良い方向に保とうと努力しています。

「難しいけどね! “Trauma” では学ぶことが多かった。Brian が喉を怪我して、ツアー中に親友の一人を自殺で亡くしたんだ。だから “Trauma” は、自分たちが経験した暗闇、そしてどん底についてオープンにしたものだ。巨大な高揚感に包まれながら、予想もしていなかったような本当の低空飛行に対処しようとしている。”Trauma” を書き、レコーディングし、その過程を経て、パンデミックで家に閉じこもり、たくさんのことを学び、考え抜いた。でも、僕の場合は、ガールフレンドや家族、グループチャットをする故郷の友人たちなど、特定のグループがいて助けになった。

僕は大のオタクなんだ。ツアー中は、トレーディングカード店や本屋、レコード店を探すようにしている。演奏や I PREVAIL での活動以外でも自分の個性を発揮して、自分の一日や自分の時間を持ちたいんだ。それは大きなものだと思うよ。”True Power” はそういうところから生まれたんだ。困難や小康状態、低空飛行をどのように処理するか、そしてどのように光を見出すかを学んでいるんだ。より強く立ち直り、そこから学び、成長し、それを維持し、そこから花を咲かせ、その中で自分自身の強さを見つけ、成長する方法もあるんだから」

I PREVAIL の先見性は作品のテーマにまで及びます。Eric がクリストファー・ノーラン監督を愛し、同監督の作品の中で “インターステラー” がお気に入りの作品であることは有名な話。マシュー・マコノヒー主演の “インターステラー” は、地球が住めなくなる中、人類の新しい故郷を探そうとする宇宙飛行士を描いた、先見の明のあるSF映画の傑作です。Eric 風に言えば、 “インターステラー” のテーマの濃密さ、感情の生々しさ、五感の饗宴は、”Trauma” に相当します。そう考えると、Eric のもうひとつのお気に入りであるタイムトラベル・スリラー “テネット”、”True Power” に似ているのかも知れませんね。期待通りのスケールとスペクタクルが実現されていながら、そこに必ずしも簡単な答えが用意されているわけではないのですから。

「”Trauma” は、自分たちが壊れていくことを探求したアルバムだったから、完全にオープンで正直に、自分たちが感じていることを書いていたんだけど、”True Power” の曲の具体的な内容については、もっとベールに包まれているんだ。”True Power” は、僕らにとって新しい章の始まり。過去には、外部からの影響によって、成功とはどのようなものなのか、成功に到達するためにはどのようなルールに従わなければならないのかを教えられようとしてきた。僕たちはそれに抵抗してきたけど、今は完全に自信を持ち、人々は僕たちの決断に疑問を抱くよりも、支持してくれている」

Brian がステージから I PREVAIL の観衆を見渡すと、彼らを見に来た多くのファンの傾向を確認できます。彼らはたいてい6~8人のグループでやってくる、かつて LINKIN PARK や A7X のようなバンドを見に行った年月を懐かしむ30~35歳の兄弟たち。とはいえ、それだけではありません。

「僕らは誰でも聴くことのできるバンドになりたいんだ」 ラッパーのジョイナー・ルーカスとコラボしたトラック “DOA” や、EDM界の大御所 Illenium とコラボしたシングル “Feel Something” など、I PREVAIL は外部からの影響を幅広く取り入れ続けていることを誇りに思っています。

「僕たちが常に目指しているのは、どんな年齢、どんな人種、どんなジャンルの人でも聴いてインスピレーションを得られるバンドであることだからね。”True Power” はロックでありメタルであり、これまでで最もヘヴィなアルバムだと感じているけど、それでも非常に多様なサウンドが収録されている。そのおかげで、じっくりと腰を据えてこのアルバム全体を見渡すことができたと思う。”これまでにやったことのないことで、やってみたいことや、既成概念にとらわれないアイデアは何だろう?” ってね。振り返ってみて、とてもクリエイティブで、いろいろな側面を持つことができて、とても楽しかったんだ」

Eric はこの作品が時の試練に耐えうる “True Power” を有していると胸を張ります。

「時の試練に耐えるものを書きたかった。子供たちが10年後にこのレコードを聴いても、友達みんなに見せてくれるようなバンドになりたい。でも僕は、聴いてくれる子供たちにどんな概念も押し付けたくはない。彼らが音楽の旅の中で経験したことを、いつか自分の音楽に置き換えることができるような、音楽との深いつながりを与えたいんだよ。オープンエンドな性質、アトモスフェリック、容赦ないヘヴィネス、そして新鮮なアイデア…」

多くの熱心なミュージシャンがそうであるように、Eric は “良いものなら何でも聴く” 音楽愛好家。具体的には、FIT FOR AN AUTOPSY, SLIPKNOT の “Iowa”、PANTERA の “Vulgar Display Of Power” を最近でもよく聴いています。

「”時代を超越した音楽” というのは、まさにそういうことなんだ。20年後に聴いても、その音楽のエネルギーや怒りを感じることができる」

I PREVAIL は明らかに、自身の継続的な成功のためではなく、ヘヴィ・ミュージック全体が音楽の他の大物と同じテーブルに座ることを願い、シーンのためになりたいと思っています。2020年に I PREVAIL がグラミー賞に出席した際、ロック部門は生放送されませんでした。

「BRING ME THE HORIZON と僕たちは、お互いに顔を見合わせたんだ。そうして、10年後にまたグラミーに戻ってくることができるように、そしてロックが再び大きく受け入れられて、かつてのようにテレビの生放送で放送されるようにやっていこうと誓ったのさ」

彼らの創造性、情熱、そして意志の強さを宿した音楽は、様々なリスナーの人生を変えています。最近、あるファンが Brian に、大事故で骨折して入院していたことを話しました。彼は、”True Power” を聴くことで、最低の瞬間や耐え難い痛みを乗り越える力が湧いてきたと Brian に伝えました。「それが僕たちにとっての成功なんだ」

共同ボーカル Brian と Eric のダイナミックな関係もまた、I PREVAIL の中心軸となっています。

Brian が語ります。

「僕たちは偶然出会ったんだ。ロックの神様かメタルの神様か、どう呼ぼうと勝手だけど、僕らをペアにすることに決めてくれてラッキーだったよ。僕ら2人がいなかったら、このバンドは成り立たなかったと思うし、彼もそう言うと思う。安っぽいかもしれないけど、僕たちは兄弟のようなものなんだ。兄弟のような関係というのは、お互いのことを一番に考えているということ。特に初期の頃は、2人のボーカルがいることで、外部の影響によって、関係が難しくなりそうになったこともあったからね」

Eric は、ツアー中の混沌とした生活の中で、チームのメンバーのように4人の仲間と、じっくりと一杯の酒を味わうことほど好きなことはありません。

「もしお互いを信頼し、自分たちのやり方でやっていなかったら、今の自分たちはなかっただろう。僕たちは確かに個人だが、それでも、I PREVAIL が人々の記憶に残る名前になることを全員が望んでいるんだ」

今のところ、彼らはかなりいい仕事をしています。

http://NEX-FEST JAPAN

参考文献: I Prevail’s Eric Vanlerberghe: ‘I Want To Write Music That Stands The Test Of Time’

BILLBOARD:I Prevail Reflect on the Pandemic, ‘Trauma’ and New LP ‘True Power’